“Nadie vive verdaderamente solo”. La máxima es del tratado Parasitology: An Integrated Approach de Alan Gunn y Sarah Pitt. Está tatuada como epígrafe, quizá también como advertencia, en la primera página de Parásitos perfectos, el nuevo libro de Luis Carlos Barragán Castro. La obra, publicada por Caja Negra Editora en su épica colección Efectos colaterales, reúne trece cuentos del escritor colombiano, secreto a voces del vital universo de la ciencia ficción parida en América Latina.

El volumen bucea en el magma ardiente de las relaciones simbióticas entre los humanos, las máquinas, los animales, los hongos, la multiplicidad de lo viviente y vaya uno a saber qué colectivo más. Cuerpos, metales, virus, bytes, flujos, aceite, sangre revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo… Parásitos perfectos sirve en bandeja un distópico banquete platónico de body horror sudamericano. Atinado menú: parásito es una palabra que proviene del griego παράσιτος, el que come en la mesa de otro.

?✨? ¡NOVEDAD! ?✨?

— Caja Negra Editora (@cajanegraedit) May 2, 2024

En nuestra Colección de ficción, #EfectosColaterales, les presentamos un libro de cuentos impresionantes de #LuisCarlosBarragánCastro: PARÁSITOS PERFECTOS. https://t.co/ejABvCpzNj

¡Antes infectadxs que sencillxs! pic.twitter.com/x8AWDNfl67

Ahora le dicen new weird, horror cósmico, biopunk de este continente sin futuro. Vamos al punto, ¿querés ciencia ficción sudaca de la buena? Tomá: historias de dealers y junkies de memoria artificial, de tribus post apocalípticas que doman autos, de comunión con un dios de micelio, de trasplantes de rostros que hermanan humanos e insectos, de rituales technochamánicos desenfrenados. Volado imaginario que baila al ritmo de la rumba caribeña. Al final de la lectura, queda flotando en el aire mil veces respirado el drama de lo no dicho.

La pluma del escritor bogotano es tórrida, empapada de belleza cósmica. Barragán Castro es cultor de una tradición literaria que transita senderos que se bifurcan y trifurcan en tierras de Douglas Adams, Jonathan Swift, Cortázar y siguen las firmas. Sueño húmedo de Ballard en el relato “Om-Phalos9”, que narra el romance de dos pilotos espaciales eunucos en las fronteras difusas de Júpiter, el infinito y más allá.

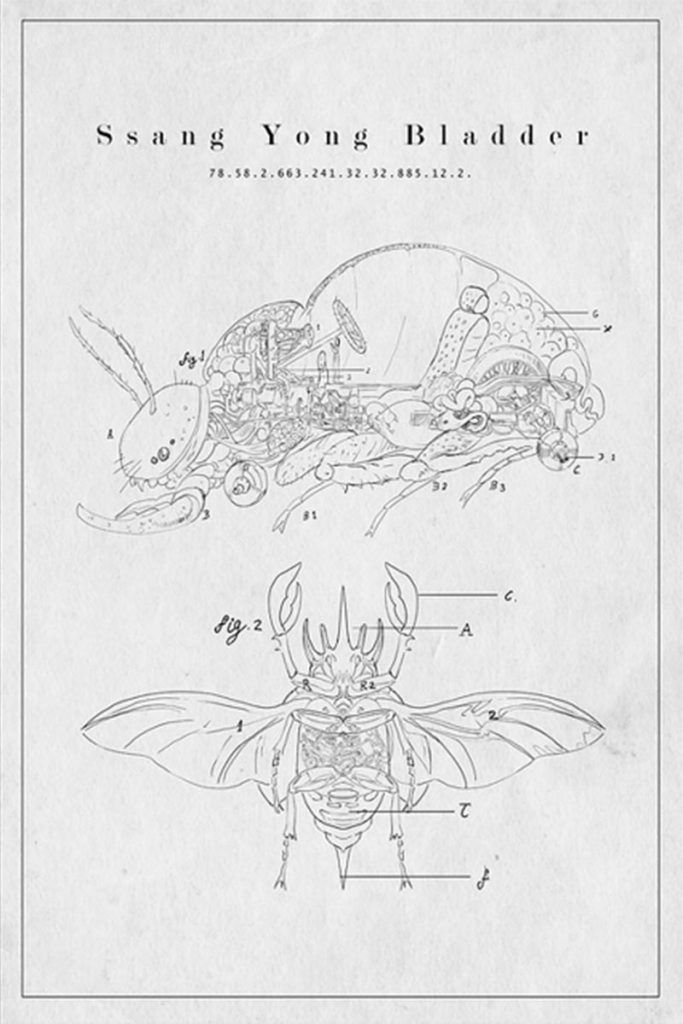

Párrafo aparte merecen las ilustraciones craneadas por el autor, nominado al Premio Rómulo Gallegos en 2013 por su novela Vagabunda Bogotá. Un bestiario delicado, a mitad de camino entre un manual de Biología y las obras eróticas de Toshio Saeki.

Escribe Barragán Castro al cierre del relato que da título al volumen: “Un moralista diría que estar repletos de parásitos era solo otra moda autodestructiva, que sufríamos, consumidos lenta y dolorosamente, degenerándonos y muriendo en soledad. Habría sido mentira: estoy en el paraíso. No necesito nada, no quiero ser exitoso ni tener dinero, no siento hambre ni soledad, no tengo dolor; me siento pleno, amado, realizado: es la felicidad absoluta”. Un mundo feliz.

Una muestra: «No es un metro, pero es algo»

Sé que no te gusta Bogotá porque es muy grande y no tiene metro, por eso valoro que hayas venido. Las cosas que dejé en tu casa, las dejé a propósito: he estado esperándote durante casi siete años y, cuando vuelvas y las veas, quiero que me las devuelvas. Son una excusa para que me visites. Yo vivo en Kennedy, pero podemos vernos en el Planetario. Allá es donde se reúnen los enamorados para ver las estrellas.

Cuando Mario llegó, Bogotá era un desastre: la mayoría de las personas había migrado a Bogotá2 y no quedaba casi nadie en la Tierra. Los límites de la ciudad se reducían cada año y, aunque el centro estaba sobrepoblado, el ensanche permanecía vacío y era peligroso. Calles abandonadas, casas y apartamentos en ruinas, inmensos monumentos en los que grupos de locos vivían sin pagar arriendo, quemando muebles para mantenerse calientes cuando nevaba.

Los planes para construir un metro nunca se ejecutaron, pero todavía funcionaba el Transmioruga: unos monstruos enormes y blancuzcos dotados de cuernos postabdominales, espiráculos semitransparentes y apéndices exuberantes de colores tornasolados. Estaban cubiertos por una capa de vello perlado, y sobre sus coloridos estigmas dorsales se 1112 amarraba un vagón rojo articulado con un fuelle de piel. Estas masas de carne alargadas y flácidas se movían con sus innumerables patitas sin producir ruido, excepto para pedir permiso. Había sido la alternativa más eficiente cuando se acabó el petróleo en el planeta, al menos para nuestra ciudad. Los Transmiorugas se alimentaban de una masa marrón procesada en la que hundían sus hocicos velludos: una pasta hecha de sándwiches reciclados, sobras de sopa y otras porquerías, servida en abrevaderos dentro de las estaciones de servicio. Eran enormes cerdos que hacían un festín de los sobrados de la ciudad. Alcanzaban cuarenta kilómetros por hora, pero su promedio de velocidad era menor porque con frecuencia se tropezaban o se lastimaban una patita en los huecos del asfalto. Tenían que aguantarse a los transmi-colados, a los que se subían a cantar una o dos canciones y a los que vendían dulces. Lo peor era cuando llegaban los bandidos encapuchados, quienes escalaban el vagón dorsal como piratas abordando un barco, subiendo por cuerdas con anclas que penetraban y a veces rasgaban la epidermis ventral de las orugas: atacaban a todos los pasajeros para robarles sus pertenencias y saltaban de regreso a sus moto-insectos, haciéndolas zumbar por el aire de forma aterradora.

Fragmento de Parásitos perfectos (Caja Negra Editora, 2024)