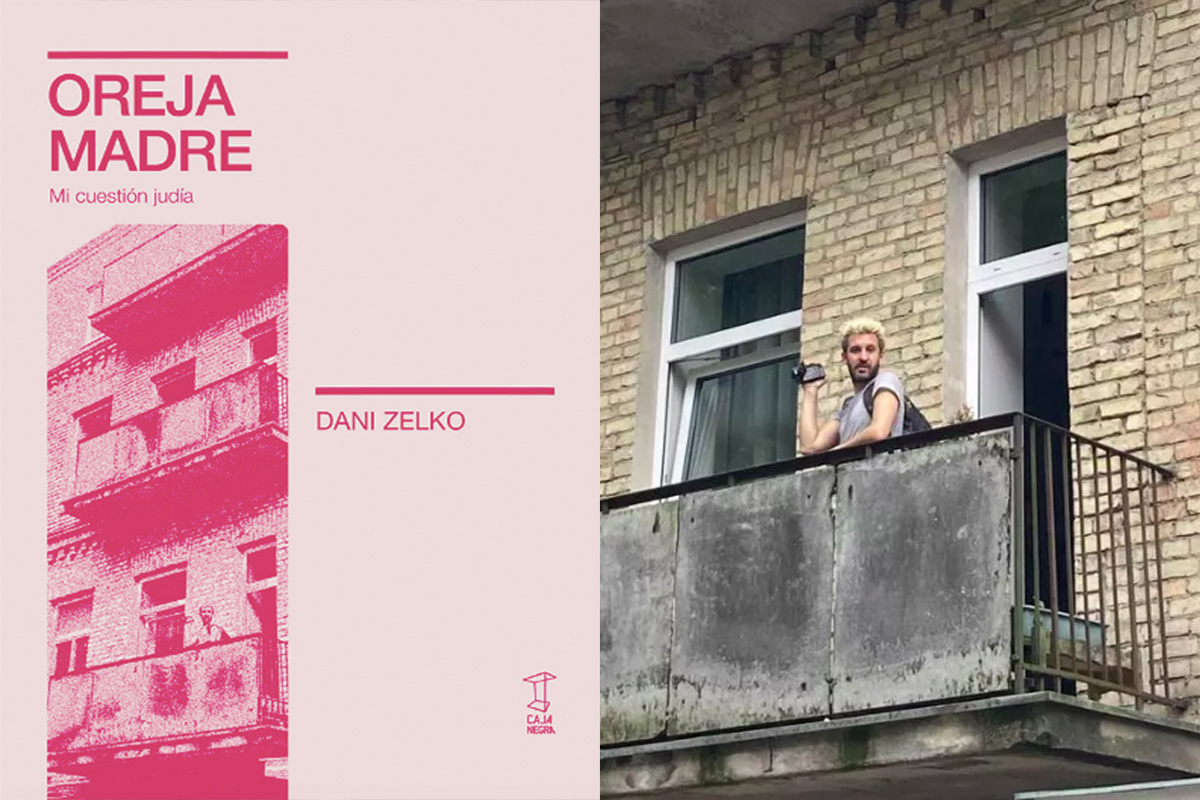

“Hablar con los muertos, siempre quise hablar con los muertos. ¿Cómo hacerlo? No quiero más médium que mi cuerpo. El único ritual que conozco es leer. Los muertos hablan. Los muertos escuchan. ¿Será que también escriben? ¿Qué palabras vamos a salvar de la muerte? ¿Qué muertes vamos a salvar de la narración? Estoy dudando de cosas en las que creo mucho”. En la últimamente bastardeada primera persona escribe Dani Zelko. Lo hace de principio a fin en Oreja madre, su nuevo libro, recientemente publicado en el siempre luminoso catálogo de Caja Negra Editora. En búsqueda de su linaje judío emprende la deriva de la escritura el poeta, artista, músico, motor del vanguardista proyecto editorial Reunión y trotamundos penitente.

“Mi cuestión judía”, reza el subtítulo de la obra. En principio, el libro de Zelko es un originalísimo viaje familiar y personal tras las huellas de su tatarabuelo, Yosef Eliyahu Trivush, traductor decimonónico que desafió las convenciones rabínicas y se tiró de cabeza en la literatura secular -tradujo al hebreo pilares de Tolstoi como Anna Karenina y Guerra y paz– y el Movimiento Iluminista. Hay relatos de viaje a los ghettos y campos de concentración en Lituania y Polonia, pesquisa de documentación que reconstruye el árbol genealógico, recuerdos de su infancia de niño judío en Buenos Aires… Pero también potentes reflexiones sobre su búsqueda creativa de poeta y editor ligada a otras comunidades -mapuche, wichí..- siempre amenazadas, perseguidas, en la lucha.

Pero todo cambia radicalmente en la deriva de Zelko a partir del 7 de octubre de 2003 con el ataque de Hamas a Israel, cuando su prima, pareja e hijas son asesinados en un kibutz. Entonces, el libro muta en un Kadish de duelo -como el que dedicó Allen Ginsberg a su mamá- tatuado en el pliego de páginas negras que engordan el volumen. Plegaria fúnebre que va más allá. Que pregunta, que ensaya respuesta, que desmonta la narrativa familiar y oficial sobre qué significa ser judío hoy, en pleno genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino y el regreso de las extremas derechas al poder global.

Libro transgénero: crónicas, diario de viaje, ensayo autobiográfico, memoria, delicada exploración identitaria. María Moreno escribe en el Epílogo: “La suya es una búsqueda perpetua de emancipación como la de los judíos del Bund, los del Levantamiento del ghetto de Varsovia, los del Movimiento Iluminista de Vilna en el siglo XIX, que cuestionaron la hegemonía religiosa, abriéndose a las artes, a la moral moderna y a la poesía”.

Una muestra del libro

Mi tío abuelo David nace en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, en los años treinta. En 1948 se crea el Estado de Israel y se va para allá, la ansiada patria para su pueblo exiliado. Cuando llega, se acuchilla con las personas que viven en el lugar donde él quiere hacer su nuevo mundo: territorio comunitario, trabajos rotativos, jerarquías disueltas. La primera construcción de su kibutz no es una carpa, no es un pozo de agua: es un cementerio donde enterrar a tres de nueve. ¿Que cuántos palestinos acuchilló mi tío? Por su forma de inclinar la frente y levantar las cejas supongo que bastantes.

Cuarenta y dos años después nazco yo. Sesenta y dos años después, él viene de visita a Buenos Aires y vamos a buscar la casa donde nació. Segurola y la segunda o tercera calle paralela a Juan B. Justo, para el lado de Monte Castro. Caminamos por la vereda y él acaricia los paraísos. Son los mismos, dice, cambiaron pero son los mismos, mis favoritos. Me dice que hace años no siente miedo. Que en 1967 entró a trabajar en el Mossad. Lo raptaron, lo encapucharon y lo entrenaron, como en las películas. Empiezo a escuchar con más atención. Me dice que no ponga esa cara, que lo que me está por contar es secreto. Cómo pasaban fronteras con sigilo, cómo falsificaban documentos con prolijidad, cómo ponían bombas en autos de líderes palestinos, del aeropuerto al hotel, del hotel a la calle, pasando papelitos, espiando fotos, cambiando patentes, sincronizando relojes, desaprendiendo reflejos, inventando códigos secretos.

Ghassan Kanafani. Enter. Nace en Palestina en 1936. Zoom en Acre, una ciudad pequeña cerca de Nahariya. Al norte de lo que en 1948 empieza a llamarse Israel, luego de una reunión de Naciones Unidas. En una mesa unos hombres blancos de traje negro despliegan cuadernos y mapas y firman y los guardan. Como años atrás desplegaron otros cuadernos y mapas y se repartieron África y firmaron.

Kanafani y su familia escapan a Líbano y luego a Siria. Su padre es juez, se dedica a confrontar la ocupación británica. Y Ghassan empieza a trabajar para confrontar la ocupación israelí. Que son lo mismo pero no es igual. Entonces estudia, conoce gente, organizaciones, publica cuentos y novelas, se une al Frente Popular por la Liberación Palestina, hace una imprenta, escribe, arenga, de mano en mano, con casi nada. Son los años setenta: hay que radicalizar, radicalizar, la vía pacífica no existe más, no se puede vivir sin tierra, sin agua, sin lengua, veinte años en campos de refugiados, ¿de qué no violencia estamos hablando?

Un día reparten veintitrés mil. Veintitrés mil impresos en un día. Se juntan a celebrar, entre rodillos y tipos móviles y pilas de hojas y olor a tinta. Y botellas y libros y manos y en un momento se despiden: chau, hasta mañana, y Ghassan sale por el portón.

Camina con su sobrina hasta el auto. Mete la llave en la cerradura. Abre la puerta, y se sienta en la butaca. Contrae los hombros, pone la llave en el arranque, y activa una bomba de tres kilos. Que puso mi tío abuelo. Una bomba que puso mi tío abuelo justo cuando Ghassan Kanafani festejaba que su pueblo y sus palabras se estaban moviendo. Mi tío abuelo se entrenó para ponerle una bomba al auto de Kanafani, una suerte de Rodolfo Walsh palestino.

Mi tío abuelo me dijo: matar o morir.

Kanafani me dijo: podés cambiar el relato de tu vida.