Hay que matar a Bochini– digo.

Lautaro, que es mucho más joven, exactamente 20 años menor que yo, se echa hacia atrás en el asiento de acompañante, guarda el teléfono plegable último modelo en el pequeño morral que usan los hombres a tono con la moda y contesta:

–Es demasiado.

Él jamás lo vió jugar, yo sí. Por eso hace rato que pienso en matarlo.

Papá murió en 1985. Yo tenía cuatro años y Bochini dos copas mundiales, cuatro Libertadores, tres Interamericanas y varios torneos nacionales.

Cuatro décadas más tarde, mamá también está muerta y él sigue siendo más ganador que la historia completa de muchos clubes.

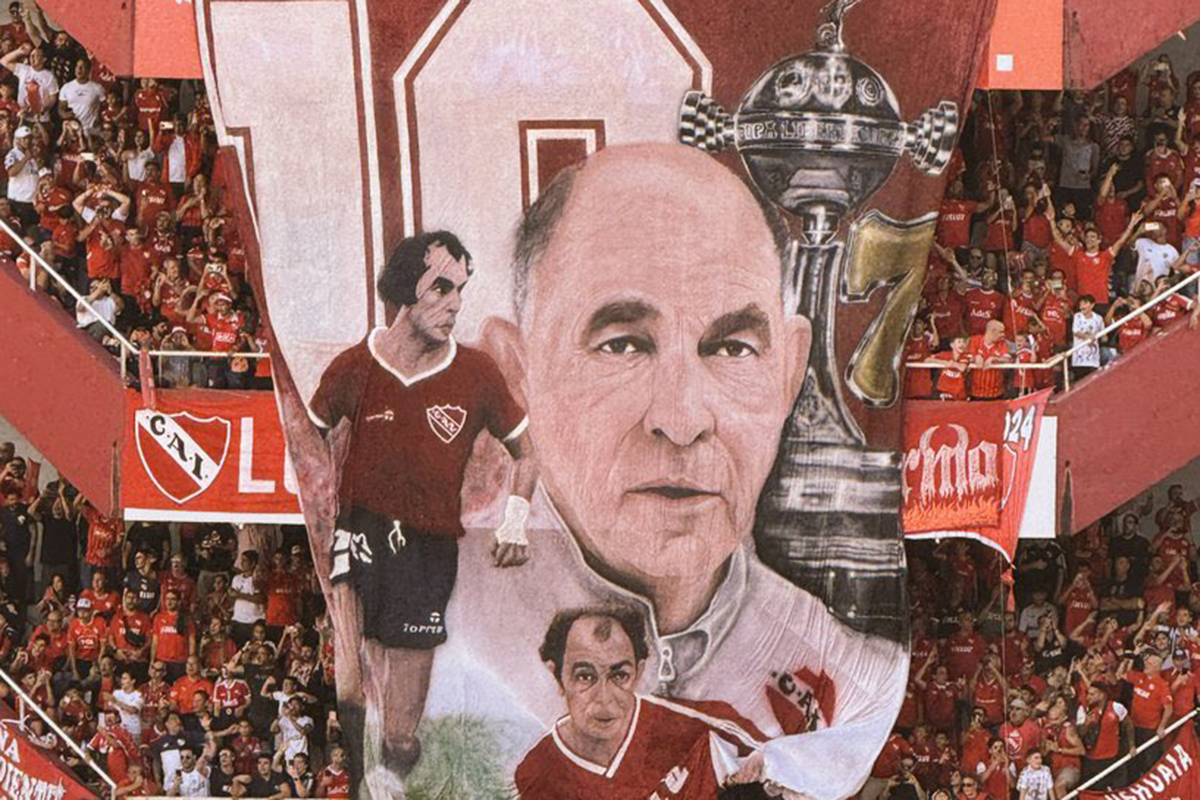

Ahora soy huérfano y padre de tres mujeres. Bochini es calle y estadio. Es la platea donde a veces cruzo a Eduardo Sacheri, autor del cuento «Independiente, mi viejo y yo».

«Cuando Independiente gana un campeonato (…) lo primero que hago, en la cancha o en mi casa, es levantar los brazos y los ojos hacia el cielo, abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino, y por encima de todas las traiciones de la muerte. Lo que pasa es que tratándose del Rojo, de mi viejo y de mí, hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro. Una vieja podrida a la que, de locales en Avellaneda, le tiramos la camiseta y podemos, de vez en cuando, llenarle la canasta».

No compartí la pasión de papá: Roque era de River. Para mí, ser hincha de Independiente siempre representó otra cosa. En la primaria, me cargaban por amargo, otra cosa no podían decir. Jamás negué esa dimensión de mi identidad. En los 80`y 90` muchos se hicieron fanáticos de su hinchada. Hasta hubo programas de televisión con ranking de banderas y canciones. Jamás conocí un trapo o canción sobre el aumento de las entradas o de cómo nos robaba nuestra propia barra.

Ser amargo, entonces, me distinguía en la escuela, en el club, en la calle y en la tribuna. Así aprendí a mirar los partidos, para ser crítico y no llorón. Todavía hoy, en goles como el de Luciano Cabral a Vélez, no grito ni puteo. Me nace aplaudir o acompañar en silencio. Y no es una decisión consciente ni una pose de reel o short, es cómo Independiente me atraviesa. Es ligar el placer al acto previo y no a la conquista. Es más fuerte que yo. Es mi deseo. Por eso pensé en matar a Bochini. Para conectar con mi deseo.

Y aunque puedan juzgarme por parricida, sé que es mi destino. Uno propio, bien amargo. Porque Bochini representa el tiempo que ya no es, y que los hinchas añoran aunque muchos no lo hayan vivido.

De ese sentimiento, se sirve la empresa que viste al equipo. Los publicistas eligen darle el 10 a un jugador porque se parece a un cantante de moda. Así suman likes y el hincha tarjetea la última casaca. Pero después en la cancha, el elegido de los reyes del marketing no gambetea ni a su sombra. Así, la esperanza se convierte en la pala que te tiran cuando estás en el pozo. Mientras más tierra echamos al aire, más nos hundimos.

Hace rato que aprendo a ser el padre del niño que fui. A construir límites saludables. Cuando manejo por la autopista hacia la cancha y el sistema rumiante pregunta por qué vamos otra vez, con lo caro que está todo, le pido paciencia, que no se fije en el resultado, ni en los jugadores ni en los dirigentes. Y que, aunque parezca cobarde y criminal, hay que ser bien amargo para matar a Bochini y profanar las estatuas de Pepe Santoro, el Chivo Pavoni y el resto de los dioses de nuestro Olimpo.

El mismo argumento repito ante Pablo cuando nos encontramos sobre la calle España, en la esquina de la universidad. El fundador de la logia secreta, que no putea jugadores pero que tampoco los idolatra, ríe. No contesta, lo entiendo, es líder del grupo de hombres y mujeres que no habla con periodistas ni grita en las reacciones de los youtubers cuando terminan los partidos. La sociedad secreta que no cree en la zoncera de las tres ciberbarras ni en los gritos del ex presidente influencer. Desde que lo conocí trato de convencerlo sobre mi plan. Todavía no tuve éxito.

–Tienes que hacer lo que temes hacer y desearías que no fuera necesario que se hiciera– responde Lady MacBeth a su marido, después de conocer el encuentro con las tres brujas y el vaticinio de su reinado.

El deseo y la culpa me atraviesan en la esquina de Alsina y Colón. Mis hijas juegan entre el humo rojo de las bengalas y el blanco de las parrillas. La chica que vende calcomanías espera la transferencia virtual de la señora que compró un escudo para el termo. Pintaba para una tarde fría y nublada pero salió el sol. En la estación de servicios hacen fila para ir al baño, en el kiosco para comprar cerveza o coca para el fernet. Ahora existen las previas, los teléfonos celulares. Todos cantan, se abrazan. Llegan colectivos con banderas y bombos. Nadie sabe que quiero matar a Bochini.

–¿Qué pasa si se enteran?– pienso.

Mientras tanto, Nicolás Rubinetti captura instantes que luego subirá a las redes sociales. Familias, grupos de amigos y parejas posan sonrientes. Poco tiempo atrás, la mayoría depositaba la esperanza en la cuenta de un influencer. Algo cambió. Se nota en la cancha, se siente en la calle.

Entre las pasiones de Nicolás, dos se adivinan fácil: la fotografía y el rojo. Y hace tiempo que las unió en buscatecai, perfil de Instagram y Facebook donde los hinchas buscan sus fotos y pueden financiar el proyecto.

Me acerco para ofrecerle un trago de gaseosa mientras se cuelga la cámara al cuello. Le comento mi idea y sonríe.

–En las previas, la camiseta 10 con su apellido está clavada. Nunca lo vi jugar pero lo conozco a través de distintas generaciones de hinchas. El vitalicio se pone hablar de él y se emociona. Me lo perdí pero sé que hablás de Bochini y hablás de independiente. Lo sabe todo el mundo.

Matar al ídolo, asumir la ausencia. En modo existencialista, hacer algo con aquello que hicieron de nosotros; destruir el edificio y construir con los escombros. Nadie, nunca más, será Bochini. Sin embargo, alguien tiene que ser. Creo que es momento para intentarlo. Porque como Macbeth dijo es menor un peligro real que un horror imaginario

Aunque lo disimulo, sé distinguir entre la fantasía y la realidad. Por eso sé que un horror real es la defensa de Godoy Cruz.

–Nunca vi a Independiente hacer cuatro goles en un tiempo– dice Antonela, mi sobrina.

Mis hijas Guadalupe y Olivia también están contentas. Lautaro y Pablo disfrutan del show del entretiempo. Todo es rojo alegría. Hace tiempo que somos una familia de cancha. Pero el segundo tiempo aburre y, como los malos hábitos, la idea de matar a Bochini regresa a mi mente hasta que termina el partido.

Salimos de la cancha, caminamos por Bochini hasta Pastoriza, doblamos a la izquierda y distingo a Silvina Giaganti, autora de “Donde brilla el tibio sol” y del mantra que repito para entenderme en situación de cancha.

–Independiente es el caballo de Troya donde se esconden las emociones que lo dinamitan todo.

Silvina cuenta que acaba de escribir un relato para un libro sobre Bochini que saldrá a la brevedad. Para ella, Bochini no solamente fue un padre por su talento, sus campeonatos y los goles legendarios, sino que también tiene esa dimensión de padre total.

Fue un papá monogámico: siempre fue jugador de un solo club. A diferencia de otros padres, fue poco enfático y siempre trató a la pelota con dulzura. No recuerdo un exceso de violencia de su parte. Bochini me enseñó que es más importante el pase que el gol. Fue un padre raro. En general los patriarcas son bruscos, severos. Y él ni siquiera pateaba con severidad.

En el diálogo, en la palabra, encuentro respuestas. Escuchar a Silvina, libera: no soy el único que experimenta placer en el proceso previo a la conquista. Así nos educó nuestro padre. La herencia, entonces, nos hermana. Qué hacer con ella, es el desafío.

El que no está de acuerdo con mi idea es Julio Leiva, periodista y considerado uno de los mejores entrevistadores argentinos. Nos cruzamos antes de subir al auto y su respuesta es más lacaniana que freudiana.

–¿Matar a Bochini? Es matar a Independiente. Porque Bochini es la historia misma del club. No es un fantasma que acecha el futuro, es una raíz debajo del campo de juego. Me gusta más la idea de ser independiente de Bochini.

–¿Cómo sería eso, Julio?– insisto.

–Sería como el paso que da el hijo que deja de depender completamente del padre para crear su propio camino, pero sin olvidar el aprendizaje, el amor y la influencia que recibió. La independencia aquí es un acto maduro de respeto, no de ruptura.

–¿Qué proponés, entonces?

–Me gusta ese juego de palabras que implica que Independiente y Bochini siempre juegan juntos. Por eso propongo ser independiente de Bochini, porque Independiente y Bochini nunca pueden estar separados.

Ser independiente de Bochini, dijo. Hablar con Julio siempre es abrir una ventana al futuro. Ahora, sobre el puente Pueyrredón, mientras espero que el coche de adelante arranque, entiendo que las urgencias nunca son buenas consejeras. Que Bochini es brote y no látigo. Y que matarlo tal vez no sea necesario. «