Elsa Drucaroff parece no tomarse nada a la ligera. Atenta y minuciosa en su labor como crítica, como profesora, como narradora y ensayista, se adentra en toda problemática, y en cada uno de sus objetos de estudio, como una intelectual –para usar un término que se pensaba perimido– comprometida. Suspicaz frente a los imperativos de moda en cualquier de sus campos – académico, literario, político– actúa, al decir de Juan F. Comperatore como una niña inquieta: preguntando sin cesar el porqué del estado de cosas.

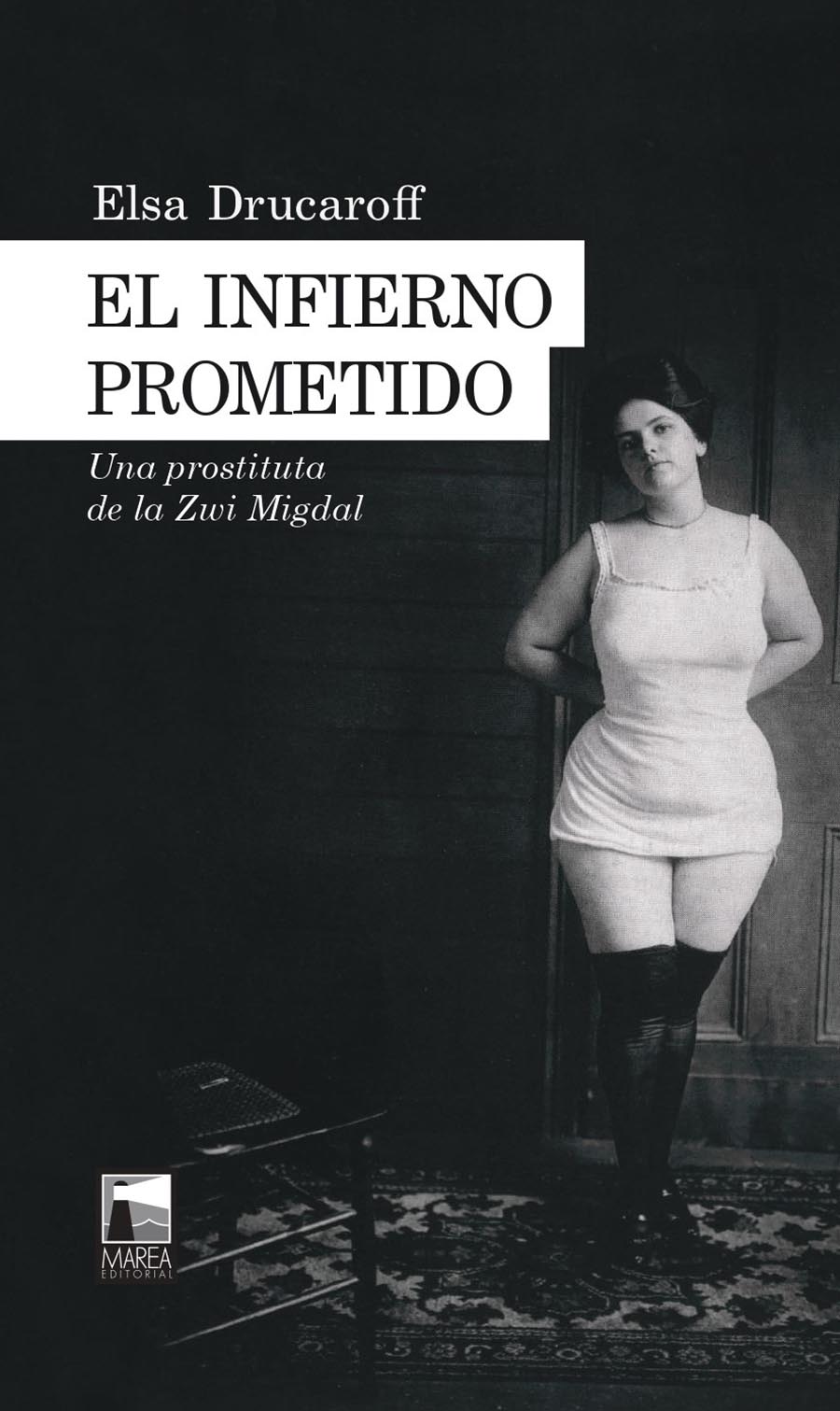

La editorial Marea acaba de reeditar El infierno promedito, novela originalmente publicada en 2006, y otra demostración –con sus más de 300 páginas– de la irrefrenable pulsión escritural que motoriza a Drucaroff. Novela que, por otra parte, puede inscribirse en la efervescencia actual de las corrientes feministas, y que cobra, por ello, nuevas valoraciones; que alcanza, en suma, lo que todo texto literario anhela: un abanico de nuevas lecturas.

Fines de la década del ´20. Kazrilev, una aldea pobre, fuertemente antisemita, de Polonia. La joven Dina, espíritu libre, animosa por quitarse de encima algunos de los mandatos patriarcales que encorsetan la mente y el cuerpo de una adolescente judía, discute con sus padres –con su madre, sobre todo– por su futuro. Quiere hacer uso pleno, a los dieciséis años, de la libertad que la atraviesa. Aguarda, romántica, a su príncipe azul, imposible morador de un pueblo –al decir de Iosel, un pretendiente– resquebrajado, envilecido en dos: “«De un lado, ignorantes embrutecidos y fanáticos», decía refiriéndose a los polacos; «del otro nosotros, temerosos resignados, atados a la tradición y a las humillaciones por superstición y obediencia»». Cuando la madre comprende los deseos de Dina –su deseo de casarse con quien quiera, donde sea– le espeta, enfurecida: “¡Vos vas a terminar en Buenos Aires!”. Buenos Aires: por aquella época, sinónimo internacional de, entre otras cosas, zona prostibularia.

La suerte de Dina –una suerte desangelada, claro, por su condición de judía y de mujer pobre– comienza a torcerse cuando es violada por uno de los bellos niños católicos de la escuela, y el futuro, a partir de aquí, despunta su violenta forma. Relativamente engañados, los padres la casan con Hersch Grosfeld, un supuesto comerciante dueño de una tienda de corbatas en Buenos Aires. Una vez allí, será cooptada por la Zwi Migdal, una organización –real– de proxenetas judíos. Y el horror y la esclavitud –aunque también cierto margen de libertad, de aventura, de amor– se abrirán en jornadas asfixiantes, interminables.

Drucaroff, diestra en la construcción de personajes, escarba en sus zonas ambiguas, en las corrientes en pugna de la psique, y deja, como buena madre con sus criaturas rebeldes, rebosantes de vida y autodestrucción, que sigan su propio camino. En el mundo de Drucaroff hay –y en qué terrible grado– víctimas; a lo que le escapa la autora, sin embargo –provocativa, aguda, literariamente inteligente– es a las simplificaciones. ¿Cómo pensar el deseo, el poder, el control inherentes a los vínculos humanos desde la llanura y la pobreza de la idealización? Hay víctimas, entonces, pero víctimas complejas; hay victimarios –basta pensar en el sádico juez Tolosa, presto a sodomizar a Dina excusándose en la Ley– , pero victimarios complejos. Un espesor psicológico, entonces, que se entrama en las fórmulas reconocibles –y buenamente accesibles– de la novela histórica y el melodrama, de la road-movie y el thriller policial.

Al reflexionar sobre el Loco Godofredo, un personaje de la novela inspirado en Roberto Arlt, la autora hace hincapié, justamente, en sus contradicciones: ama y odia a Dina, la desea y, al mismo tiempo, la envidia. El propio Arlt, de hecho, encarnó en su ficción una pugna briosa, entre una misoginia evidente y una notoria capacidad de empatía. Es que de allí nace, para Drucaroff, lo verdaderamente sustancioso del material literario –y de El infierno prometido en particular–: su capacidad de revisitar lo sedimentado por el sentido común, su coraje para exponer, aceptar y desear las contradicciones. Desearlas, quizá, como puede desearse un parto, ese traumático acontecimiento saturado de vida.