Con la difusión desde la Casa Rosada de un video realizado por Agustín Laje para este 24 de marzo, y la inmediata réplica presidencial desde la cuenta de X de Javier Milei, la autoproclamada “memoria completa” se consolida como la historia oficial del mileísmo.

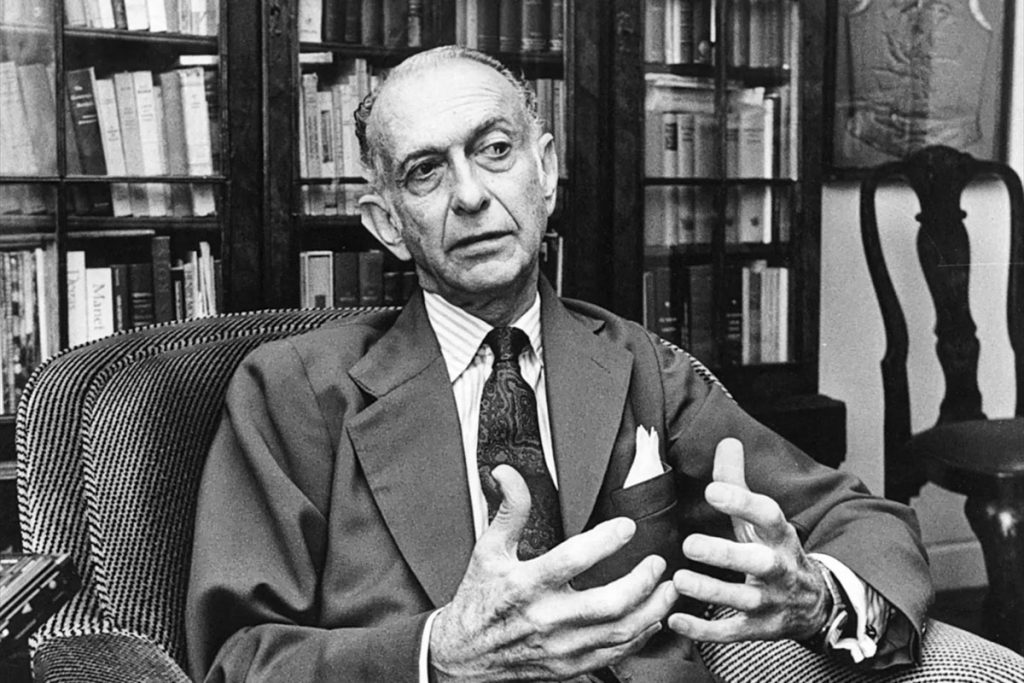

La operación va en línea con la realizada hace un año cuando el gobierno convocó al ex jefe de la SIDE durante el menemismo Juan Bautista Yofre, uno de los principales divulgadores de esta perspectiva de la historia.

La guerra como explicación del pasado reciente

El argumento principal del oficialismo, expresado por Laje, se puede resumir en su crítica a quienes “han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70”. Efectivamente, según el referente de la Fundación Faro -principal usina de la “batalla cultural” mileísta-, el problema principal de las lecturas vigentes sobre el período dictatorial, consiste en no caracterizarlo como guerra.

En términos historiográficos el argumento de Laje, implica retroceder medio siglo en las interpretaciones sobre la dictadura militar, volviendo a aquella lectura -anterior incluso a la ochentista “teoría de los dos demonios”-, según la cual los militares se embarcaron en una guerra en suelo argentino contra el terrorismo internacional. No por casualidad, el batallador cultural omite decir que ese mismo fue el argumento principal de los militares implicados en el Terrorismo de Estado para justificar su accionar.

La perspectiva de la “guerra interna” se enmarca en la formación de los militares argentinos y latinoamericanos en la Escuela de las Américas bajo auspicio de Estados Unidos y la adopción de una perspectiva fundamental para aquellos años: la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) según la cual los ejércitos nacionales debían enfrentar a los potenciales enemigos “subversivos”, lo que convertía en enemigo interno a todos los movimientos populares que se plantearan una perspectiva de transformación igualitarista de la sociedad.

Esta formación militar, con influencia desde los años ’50, fue un fundamento ideológico del golpe militar de 1966, cuyo proyecto consistía en mantener el gobierno de las Fuerzas Armadas sin fecha de finalización.

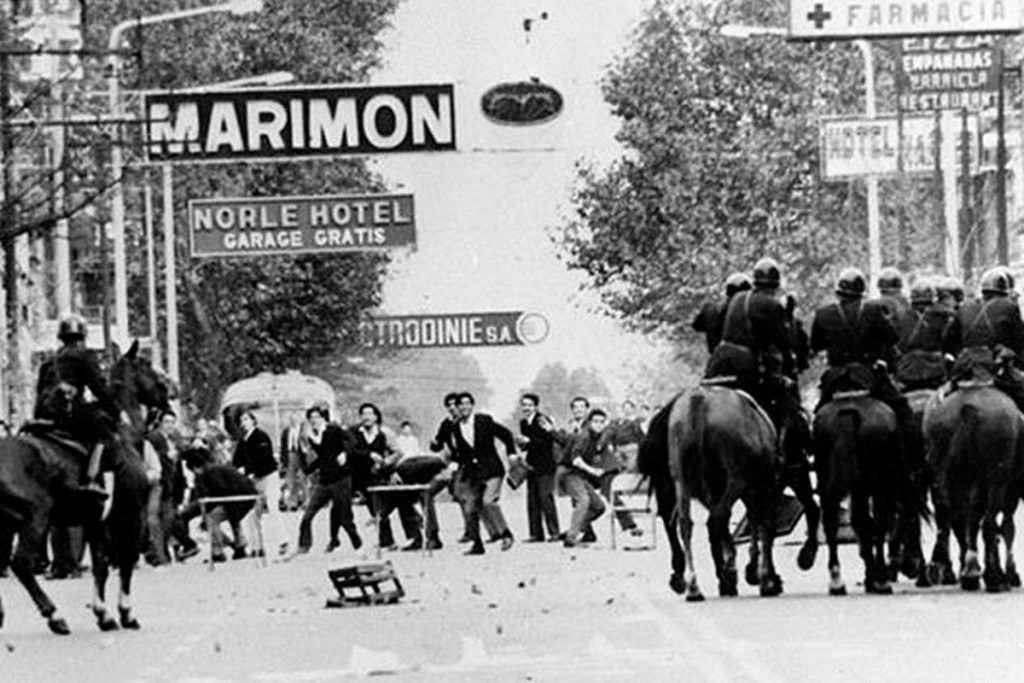

Y justamente, en oposición a este gobierno militar formado en la DSN, el movimiento de protesta argentino se amplió exponencialmente a partir del Cordobazo de 1969, con una infinidad de expresiones gremiales, estudiantiles, religiosas y políticas, dando lugar también al nacimiento de las principales organizaciones armadas. No es azarosa esta omisión en la narrativa oficial que irónicamente se queja de que nadie cuenta lo que pasó antes de la dictadura, pero omite toda referencia a las condiciones abiertas tras el bombardeo a Plaza de Mayo y el Golpe de Estado de 1955.

Decir guerra para callar genocidio

Al hablar de los años ’70 como una guerra, Laje recupera los argumentos utilizados por las FFAA para evitar ser juzgados tras la apertura democrática de 1983. El recurso también es el mismo de los militares: se aduce que algunas organizaciones armadas hablaban de guerra revolucionaria.

La fragilidad de un argumento sostenido en la autopercepción de ciertas organizaciones –que además fueron desarticuladas por la represión estatal-, ha sido observado tanto por jueces como por historiadores y cientistas sociales, que en todos los casos entendieron que un análisis de la dictadura exigía otros elementos.

De hecho, si por una parte, prácticamente ninguna de las condiciones propias de una guerra estuvieron en juego en la Argentina del ’76 (como sería la existencia de ejércitos con control territorial y un nivel de violencia que condicione la vida de la mayor parte de la población), en cambio son muy claros los elementos que dan cuenta de un plan sistemático de exterminio de una franja de la población, por medio del despliegue de más de 500 centros clandestinos de detención, el uso sistemático de la tortura, de la violación a mujeres, la apropiación de sus hijos, el exilio, la cárcel y la muerte.

Tan brutal, que apenas pasados dos años del golpe militar, la dictadura ya reconocía 22.000 casos de desapariciones y asesinatos en sus documentos internos. Y de tal magnitud, que alcanzó la cooperación internacional, como lo expresa el despliegue del Plan Cóndor, en el cual las FFAA argentinas ocuparon un lugar destacado, en articulación con los militares de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y con el apoyo explícito de EEUU.

Esta actividad, sostenida en la reiteración de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y de una escala que sólo pueden perpetrar los Estados y organizaciones afines, ha llevado a que gran parte de quienes estudian rigurosamente el período, no sólo rechace por improcedente el término guerra, sino que se refiera a la dictadura como terrorismo de Estado.

La amplia dimensión y sistematicidad de esta represión, llevó a algunos autores y juristas, incluso, a postular que se trató de un genocidio. En este sentido, el sociólogo argentino Daniel Feierstein, explica el carácter de genocidio del proceso argentino, al señalar que se planificó deliberadamente el aniquilamiento parcial del propio grupo nacional con la intención de que su muerte y desaparición permitieran una serie de transformaciones sociales y económicas en el país, lo que plantea una reflexión obligada sobre quiénes fueron los beneficiarios de esos cambios.

Negacionismo

El negacionismo es una corriente nacida luego de la Segunda Guerra Mundial, que cuestiona la memoria del genocidio nazi y -con cierto cuidado- se puede aplicar al caso argentino. Como el originario, el negacionismo de estas latitudes es indirecto porque no puede disimular la magnitud del horror.

No “niega” la existencia de violaciones a los derechos humanos, pero las minimiza: allá se admite el asesinato en masa de los judíos europeos, pero se argumenta que fueron bajas lamentables típicas de una guerra, que faltan pruebas sobre las cámaras de gas, los campos de exterminio y los seis millones de muertos.

Aquí se rechaza la existencia de un plan sistemático para asesinar a miles de civiles, y se cuestiona el número de desaparecidos calculado por las organizaciones de derechos humanos, pasando por alto que la clandestinidad de la represión no dejó estadísticas. La singularidad del negacionismo argentino es que la estigmatización de Montoneros y el ERP como terroristas, junto a la rehabilitación de las “otras víctimas” de la guerrilla, busca un lugar en el consenso democrático vigente desde 1983.

Un punto de inflexión en este relato se dio el 24 de mayo de 2006, como reacción al impulso de los juicios a genocidas durante la presidencia de Néstor Kirchner. Esa fecha se realizó un acto de homenaje a las “víctimas de la subversión” que reclamó una “memoria completa”, presentada como mirada alternativa a la “historia oficial” de los años 70, acusada de sesgada y partidista.

El problema con esta concepción es que, en primer lugar, no hay una historia oficial: desde el retorno de la democracia se habilitó una pluralidad de relatos sobre el pasado reciente, con una teoría de los dos demonios hegemónica, pero erosionada por memorias competitivas.

En segundo lugar, pretender una memoria completa es imposible: la memoria como proceso cognitivo es selectiva, presupone el olvido, el sesgo y la emoción como condición de existencia. Como proceso social toda memoria es antagónica, dividida por fracturas políticas, de clase, raza y género.

Sólo un personaje de ficción como Funes el memorioso, de Jorge Luis Borges, tenía la memoria completa. Y como bien ponderaba el escritor, el recordar todo lo acercaba a la locura y lo alejaba del pensamiento, porque pensar es olvidar diferencias, generalizar, abstraer.

Justamente por esto es relevante el trabajo serio y riguroso de las y los historiadores, sociólogos, antropólogos (que vienen hace años trabajando estos temas, aunque Laje lo ignore o mienta ignorar), a partir de la elaboración de un saber crítico sobre el pasado, el análisis de fuentes documentales y el acompañamiento a la curiosidad popular sobre las últimas décadas.

Revisionismo, afirmacionismo y la memoria mileísta

La sed de ideología para cuestionar la política kirchnerista de derechos humanos estimuló la demanda de libros con una mirada revisionista conservadora de los años setenta, con Juan Bautista Yofre y Ceferino Reato entre los autores más reconocidos. Este movimiento cultural preparó el terreno para que en 2016, en vísperas de conmemorar cuarenta años del último golpe militar, funcionarios del gobierno de Cambiemos como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión lanzaran declaraciones negacionistas, con una generosa cobertura mediática que terminó de instalar el tema en el debate público.

El uso público del pasado por el mileísmo pivotea actualmente en torno al negacionismo, el revisionismo, y el afirmacionismo: el primero es su discurso ideológico “de Estado”, más sutil de lo que parece, porque justifica el terror con un discurso similar al de las FFAA cuando se retiraron del poder, pero sin hacer una apología abierta del terror estatal. Los crímenes de la dictadura son condenables, pero comprensibles en el marco de la “guerra antisubversiva” y equiparables con los de la guerrilla, esto último una mentira deliberada que se sostiene únicamente en la falta de voluntad para dejar las anteojeras ideológicas y ponerse a estudiar.

El revisionismo es la operación historiográfica que le da letra al negacionismo como un think tank más o menos autónomo. La mirada conservadora de la historia reciente finge rebeldía (Laje dice “hay una historia oficial, nos la ocultaron, eso quiere decir que hay otra historia y la vamos a develar”). Esta actitud de tomar la “red pill” de Matrix, que nos va a iluminar a contramano de las mayorías idiotas, es un wokismo de derecha.

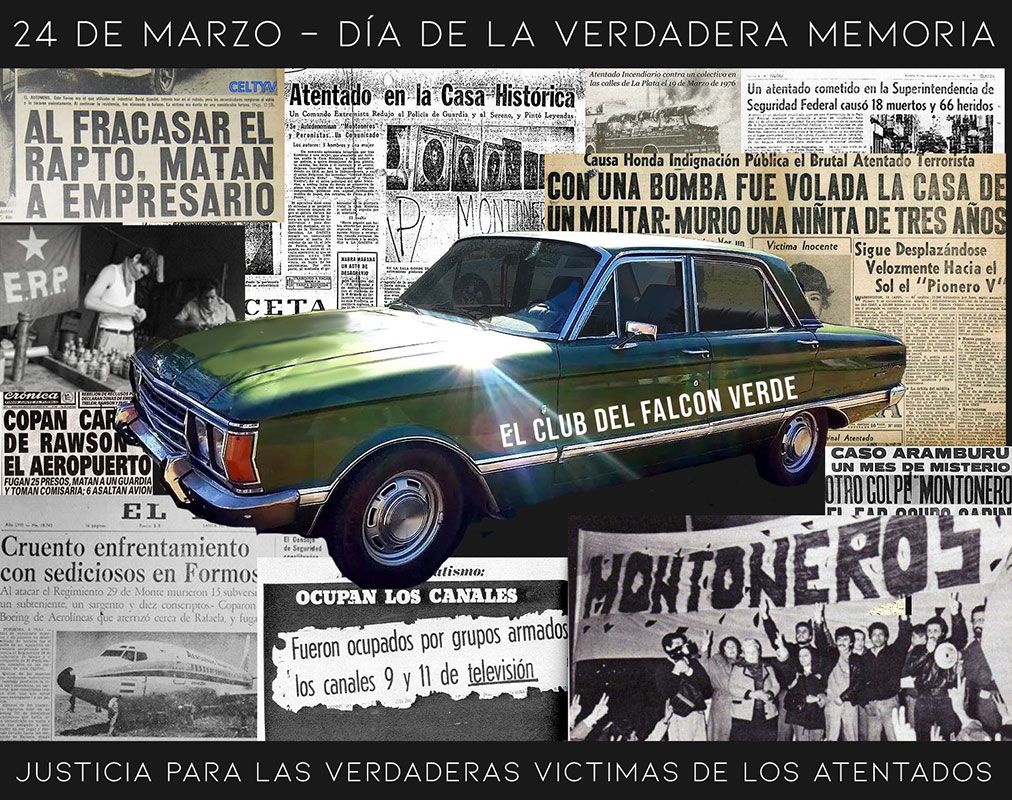

Pero la vertiente más inquietante es un “afirmacionismo” emergente que reivindica el terror y la dictadura, apunta a los más jóvenes y adopta el lenguaje de los memes de Videla o el Falcon verde.

Los creadores y difusores de estas imágenes dan ventajas al discurso gubernamental porque operan como “proxys” o terceros en un conflicto en el que la parte más grande no puede intervenir directamente. En términos más setentistas, son parte de las fuerzas paraestatales de la batalla cultural en las redes sociales.

Una suerte de guerrilla comunicacional que complementa por abajo, de forma descentralizada, “cómica” y juvenil, la actuación más “seria” del discurso presidencial desde arriba. Los memes negacionistas o afirmacionistas son eficaces porque banalizan la muerte, la tortura, las violaciones -todo lo que se sabe abriendo una página al azar del informe Nunca Más- a través del consumo irónico de imágenes. La política se confunde con el entretenimiento, y paradójicamente despolitiza, ya que forma opinión pero al mismo tiempo desmoviliza.

Coda

Con el telón de fondo del cierre y desmantelamiento de aquellos resortes del Estado destinados a preservar la memoria histórica e indagar sobre el pasado reciente para conocer lo que aún no hemos podido saber, el mileísmo se embarca en la cruzada de la “historia completa” al grito de “guerra”. Su batalla cultural se encuentra al servicio de la reformulación radical del orden económico para imponer un modelo liberal. No hay necesidad de forzar analogías con aquella dictadura del ‘76 y su brutal proyecto de disciplinamiento social.

Allí están en primer plano, la ponderación del mundo financiero, de los organismos internacionales de crédito como el FMI, la apuesta -como decía la dictadura- de “achicar el Estado para agrandar la Nación”, la apertura comercial indiscriminada que lleva al deterioro de sectores de la industria local y con ello potencia el desempleo y la pauperización de las condiciones laborales, todo lo cual redundó y nuevamente redunda en una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares hacia el capital concentrado.

No es una omisión casual, que en la nueva historia oficial que se pretende completa, se hayan olvidado los apoyos de aquel golpe de Estado, entre los que se destacan los grandes grupos económicos ladeados por las principales usinas mediáticas. En buena medida, los mismos que hoy alientan el ensayo libertario. Tal vez para intentar opacar este evidente contubernio histórico, la política oficial se esfuerce tanto en desmerecer nuestra historia y memoria colectivas.