Cuando un sudoroso Richard Nixon sacó su pañuelo para secarse la frente, la suerte estaba echada. Era el primer debate presidencial televisivo de la historia. Poco se sabía entonces del impacto real que habría de tener la televisión, que hacía un tiempo había llegado a una audiencia de millones de espectadores, en el curso de unas elecciones presidenciales.

Pero ya empezaba a quedar en claro que, al menos en televisión, una imagen vale más que mil palabras.

Kennedy pareció haberlo anticipado y se mostró rozagante, ágil y dinámico, dándole, precisamente, casi más importancia a la imagen que al contenido de su intervención. Aunque no descuidó tampoco este aspecto e introdujo, sorpresivamente, el debate sobre cuestiones geopolíticas y, sobre todo, acerca de la firmeza que debía tener EEUU ante Nikita Jruschov (jefe de estado de la URSS), tema para el que Nixon no estaba preparado.

Nixon, afectado por una febrícula (hoy un asesor de imagen no lo hubiera dejado participar en televisión en esas condiciones), no perdió la compostura y se dedicó a remarcar los logros del gobierno de Eisenhower, del que él había sido vicepresidente.

Al menos en temas de imagen televisiva, por aquel momento en blanco y negro, la democracia norteamericana parecía lucir bien. La decadencia institucional, no obstante, estaba a la vuelta de la esquina. Tres años después Kennedy caía asesinado en Texas y en 1974 Nixon renunciaba a la presidencia por el escándalo Watergate.

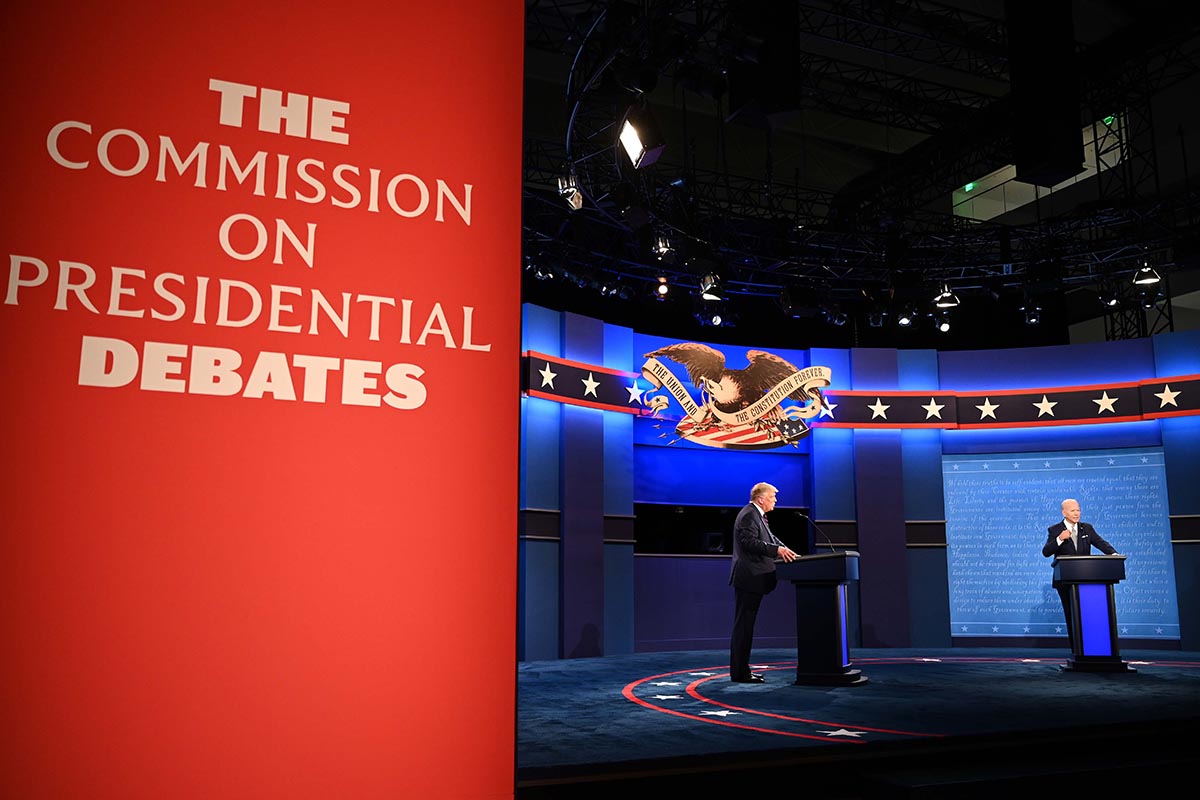

La contundencia de la perspectiva temporal nos permite hoy confirmar aquella tendencia decadente. El miércoles pasado observamos por CNN, azorados, imágenes televisivas a todo color de algo que se pareció más a un riña en el barro que a un debate por la presidencia de la mayor potencia mundial (al menos, y esto es lo preocupante, en términos de arsenal militar y nuclear).

Los improperios, insultos y agravios, ni siguiera políticos, sino preferentemente de índole personal, fueron el único contenido y forma, ya que ni siquiera se respetaron los tiempos propios de alocución de cada uno.

Que Trump lo haya hecho no asombró demasiado, ya que ese es el estilo que le permitió ganar las elecciones pasadas y eso es lo que a su electorado parece agradarle de él (lo que indica que la decadencia norteamericana, como no podía ser de otra forma, tiene también raíces socio culturales).

Pero también vimos, en primicia, a Joe (Sleepy) Biden, insultar y agredir, lo que no se sabe si lo benefició -al mostrar que tiene algo de sangre en la venas y por lo tanto está vivo- o si le hizo perder uno de los pocos atributos que lo diferenciaban positivamente de su grotesco competidor.

Lo que sí quedó en claro es que el escenario lo manejó Trump y que Biden no está en condiciones de manejarse ni siquiera a sí mismo.

Dejemos en manos de los manipuladores de la opinión publica las conclusiones sobre quién ¿ganó? el debate. Quedémonos con una conclusión irrebatible: la decadencia institucional del “Gran Hermano del Norte” es irremontable y lo peor de todo impredecible.

Otra evidencia de la descomposición general del sistema es el “desmanejo” socio-gubernamental de la pandemia, del que el contagio de Trump y su esposa no son más que un símbolo patético.

La corrosión política es tan grande que si no fuera porque es demasiado “conspirativista” se podría sospechar que alguien filtró a un supercontagiador entre el entorno del presidente para generar el dominó de contagios que lo terminó alcanzando.