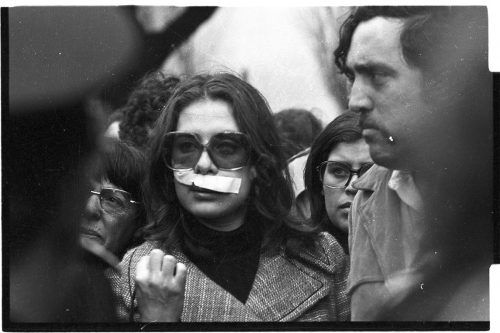

Esas mujeres miran estoicas a los policías en el funeral de Rodolfo Ortega Peña. La llovizna y la represión castigan sin piedad a las columnas que marchan rumbo a la Chacarita el 2 de agosto de 1974. Dos noches atrás, el diputado nacional por el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) había sido acribillado por la Triple A. Fue la primera víctima reivindicada en público por los sicarios del ministro José López Rega. No fue la última. Los fascistas abrían las puertas del próximo infierno de la dictadura cívico-militar.

La fotografía en curtido blanco y negro muestra en primer plano a Helena Villagra, compañera del abogado e historiador. Una ancha venda blanca tapa la herida que sufrió en el atentado. Una bala le rozó la cara y sobrevivió de milagro. Pegadita a su espalda, su hermana Raquel Villagra, secretaria del legislador del Bloque de Base, el escaño solitario en el Congreso desde donde el “Pelado” batallaba contra los explotadores y canallas de la derecha.

Raquel fue trabajadora de Tiempo Argentino. Decana del equipo de corrección, nuestra primera lectora. Gran compañera, pero sobre todo una gran amiga. Murió en septiembre de 2019 a los 67 años. Extraño a mi amiga.

Diez años atrás, justo cuando se recordaban cuatro décadas del asesinato de Ortega Peña, en una larga noche de pánico y locura del cierre de edición antes de que la tapa del diario volara a la imprenta, Raquel me contó la historia de esa imagen, también la suya. Recuerdos de esas mujeres estoicas.

Aunque los científicos insistan en que los seres humanos somos puros átomos y moléculas, nosotros creemos que estamos hechos de historias. La de Raquel comenzó en 1952. Nació en la provincia de Tucumán, tercera de cuatro hermanas: Helena, Liliana y Elsa. Su papá era un sabio abogado. “Medio gorila, pero progresista”, me aclaró. Raquel estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En las aulas del “colegio” conoció a Miguel, quien sería su primera pareja y padre de sus hijos. Desde muy piba militó con sus hermanas en Política Obrera, el antecesor del Partido Obrero. Muchacha de izquierdas, del campo nacional y popular: “De esos tiempos en que no había pensamiento revolucionario, Niquito. Había actos revolucionarios”.

A Ortega Peña lo conoció en los extendidos almuerzos de los sábados en la casa que los Villagra tenían en la zona de Vicente López y Pueyrredón. Recordaba al marido de su hermana como un ser luminoso, “buena onda”, agradable para charlar, profundo en su océano de conocimientos sobre la Historia, la Filosofía, los idiomas y el arte de las leyes. Hombre comprometido con los de abajo: “Venía del peronismo, nosotras más del trotskismo. Siempre estaba dispuesto a escuchar al otro, incluso a mi papá, que ya te dije que era medio gorilón. Rodolfo venía de familia acomodada, pero tenía una amplitud de cabeza impresionante”.

En la tórrida primavera camporista, Raquel se transformó en su secretaria parlamentaria. Se le iluminaron los ojos de lince claritos cuando recordó la jura en el Congreso: “Estábamos con mi hermana Elsita en un palco y se escucha la voz de Rodo, ‘Juro, la sangre derramada no será negociada’. Fue de una fuerza, de una resonancia, algo histórico, el campo popular revolucionario entraba al Congreso. Nosotras gritamos, aplaudimos. Unos viejos amargos nos hicieron callar”.

A principios del ’74, con Perón en el gobierno y la derecha en el poder, Ortega Peña se negó a renunciar a su cargo como diputado pese a las presiones de los ultraderechosos. Raquel detallaba: “Siguió adelante con el Bloque de Base, defendiendo a los trabajadores, a los pobres, a los encarcelados”. En un acto en homenaje a militantes asesinados por los killers del “Brujo” López Rega, fue clarito: “Señalo como responsable directo de esta política, que ha abandonado las pautas programáticas, que ha dejado de ser peronista y que es el general Perón”. La ultraderecha lo condenó a muerte.

La noche del 31 de julio, un mes después del paso a la inmortalidad del General, Raquel atendió un llamado en el Congreso. Un falso periodista quería saber si Ortega Peña había dejado su despacho. El diputado fue acribillado a las 22:25 en el cruce de Arenales y Carlos Pellegrini. Recibió 24 tiros. Sólo tenía 37 años. “Helena estaba herida, la llevaron al Hospital Fernández, una sala helada, ella sentada en una camilla, las patitas colgando, la banda en la cara, se preguntaba una y otra vez cómo iba a ser la vida sin Rodo”.

El cínico gobierno de Isabel Martínez de Perón le ofreció el Congreso para el velatorio. Helena se negó y dispuso que se realizara en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense. Raquel me contó mientras remendaba oraciones en una nota postrera: “Fue multitudinario. Trabajadores, militantes, estudiantes, todos pasaron a despedir a Rodolfo y luego marchamos en caravana a Chacarita. La policía reprimió ahí y en el entierro, hubo 400 detenidos. No respetaban nada”.

Seis meses después del atentado, Raquel parió a su primer hijo, lo llamó Rodolfo. Siguió militando durante la dictadura. En 1977, pocos meses después de que naciera su hija Mercedes, debió exiliarse tras el secuestro y liberación de su compañero Miguel. Primero fueron a Brasil y, tras una breve estadía en la industrial San Pablo, viajaron a Caracas, Venezuela. Sus hermanas Helena y Liliana también tuvieron que dejar la Argentina.

Obrera de la corrección, Raquel se ganó el mango leyendo toda su vida. Ejerció con paciencia infinita el oficio por más de cuatro décadas, en redacciones emblemáticas del periodismo combativo y comprometido de la Patria Grande.

En los últimos días me preguntaba qué diría Raquel de estos tiempos en que la derecha negacionista gobierna los destinos de la Argentina. Aquella noche de cierre, estoica me dijo antes de darle las últimas pinceladas con los ojos a la tapa de Tiempo: “Rodolfo decía que la muerte no duele, lo que duele es el hambre. Yo agrego, también la injusticia, los asesinatos, el olvido. Por eso hay que seguir luchando”. Hasta la victoria siempre, Raquel.

Rubén Francisco Macrí | Socio

7 August 2024 - 12:39

Hasta la victoria siempre.