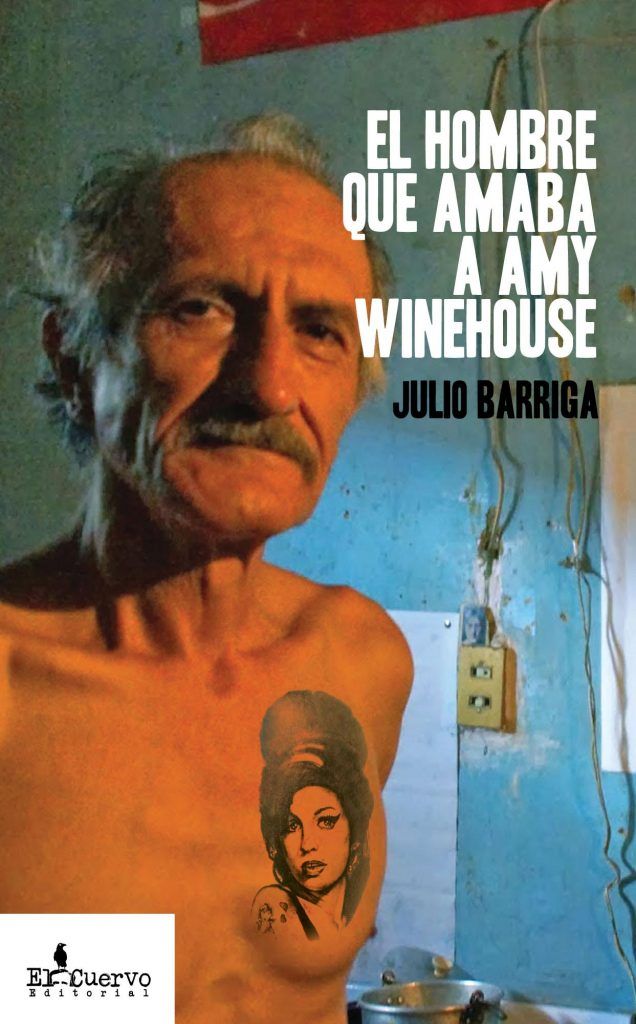

“Arriesgo que en este libro hay años de vida y hectolitros de bebida, sin estar lejos de la mentira tampoco está cerca de la verdad”. Así especula el poeta boliviano Julio Barriga en el breve prólogo que antepuso a El hombre que amaba a Amy Winehouse. Escritor de culto, etnógrafo autodidacta y poeta que ya tiene detrás una intensa y extendida obra poética, Barriga es uno de los secretos a gritos y susurros de la literatura del país andino-amazónico. “Siendo su obra en verso esencialmente autorreferencial, estas prosas conmemorativas y testimoniales son la continuación del ajuste de cuentas consigo mismo: dejar todo cortado medido y embalado para el final”, me explicó hace unos años atrás su editor Fernando Barrientos, motor de la ejemplar casa editorial El Cuervo.

El hombre que amaba a Amy Winehouse, editado en 2015 y con varias reeimpresiones, es un libro que reúne los textos autobiográficos en prosa que escribió Barriga y que estaban dispersos desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad. Un híbrido a mitad de camino entre la crónica, las memorias, el diario íntimo y el relato corto. Los 38 textos compilados en el volumen rescatan su historia familiar, sus aventuras de provincia, las derivas paceñas, su nomadismo imperecedero y su “devoción de viudo” por la cantante fallecida allá por 2011. Pero también trazan una alucinante cartografía de la bohemia boliviana.

Barriga nació en 1956, en San Lucas, una localidad del sureño departamento de Chuquisaca enclavada a pasitos de la frontera con la Argentina. Hijo de maestros rurales marcados por una gitana trashumancia en las décadas que siguieron a la revolución obrero-minero-campesina del año 1952, Barriga pasó buena parte de una feliz y bucólica infancia de aquí para allá, entre San Lorenzo, Bermejo y Tarija. Sobre sus años rurales, el poeta apunta en “Memoria patamarilla”: “Recuerdo las labores habituales de mis amigos y compañeros: traer o llevar animales (burros, vacas, caballos, y aun chanchos y ovejas), cortar grandes brazadas de fragante alfalfa o pallar choclos, o regar abriendo unas acequias y tapando otras, cosas que para estos chicos eran penosas obligaciones y para mis hermanos y yo, puebleños, una deliciosa diversión”.

Después de terminar la secundaria, donde asumió el credo del rock más pesado, emprendió una arriesgada carrera de lecturas frenéticas y adoptó las ideas libertarias -las ácratas, no la de estos payasos que gobiernan la Argentina oscura del presente-, y también conoció breve pero definitivamente la cárcel, condenado por tenencia de marihuana. Barriga decidió fugarse hacia La Paz, capital aymara del mundo antes de que lo fuera El Alto, y centro neurálgico de la vida literaria boliviana. Corrían los más tempranos años de la década de 1980. Tiempos de la narcodictadura de García Meza. Por entonces, Barriga se integró a la bohemia politizada de aquellos días febriles y encendidos, junto a escritores como Jorge Campero, Humberto Quino y Adolfo Cárdenas. Con ellos fundó pirotécnicas revistas de existencia efímera: Vidrio Molido, Papel Higiénico y Camarada Mauser. Y también se dedicaron a sabotear, en la medida de sus posibilidades, el pequeño y endogámico mainstream literario boliviano. Fueron años de excesos, errancia y aun de portación de armas entre los líderes de movimientos literarios antagónicos.

“No puedo trasladar la intensidad maníaca, casi suicida, de algunos momentos vividos a mi obra. O no he asumido seriamente un método, una disciplina, entrenamiento, más destrezas para expresarlo a cabalidad. Por otra parte, con la dedicación y el arduo oficio nunca hubiera podido adquirir esa vivencia intensa y border”, tatúa Barriga en el relato “Vida/Obra”. Así, casi sin quererlo, al retratar esos años, Barriga se ha convertido en un etnógrafo graduado con altos honores en la renuente universidad de la calle. Al igual que Víctor Hugo Viscarra, el icónico cronista del margen paceño, Barriga no entra y sale del campo, no toma distancia analítica, sino que narra desde su propia experiencia, sin dejar de lado las confesiones sobre sus demonios. Y en la demonología personal no faltan las adicciones. En sus derivas, el poeta boliviano retrata bares fantasmagóricos de Tarija, Chuquisaca y La Paz. Boliches y antros de mala muerte como El Averno (favorito del poeta maldito Jaime Saenz y alguna vez visitado por Claudia Cardinale), La Cámara de Gas (“tugurio excepcional y poético como la pena máxima”) y El Putunku. Pero también interminables weekends en congresos anarquistas, “Woodstocks extemporáneos y de entrecasa”. Frescos que reviven la agitada bohemia y la contracultura boliviana de los últimos tres decenios en blanco y negro y a todo color.

En algunos de los textos que integran El hombre que amaba a Amy Winehouse, Barriga también repasa su ciclo de trabajos manuales. El violento oficio de vivir: fue albañil, jornalero y hasta policía judicial. Incluso vivió largos años en la Argentina, en Mendoza y en Salta, donde “siendo una basura de ciudadano”, también se ganó la vida como cartonero. Barriga es autor de una breve pero intensa obra poética de culto. En sus casi siete décadas de vida, ha publicado El fuego está cortado (1992), Aforismos desaforados I y II (1994 y 2002), Versos perversos (2004), Cuaderno de sombra (2008), Cosechar tempestades (2016) y Aforismo y Diario de hospital (2019). El poeta paceño Humberto Quino alguna vez escribió que “la poesía de Julio Barriga descubre y conquista un perdido reino: el lenguaje aniquilado por la revelación. Las calles de la ciudad son las paredes de su celda. Sin fasto ni cascabeles entona los madrigales del proscrito. La sustancia del devenir encendida como una antorcha”.

En los retratos que le han hecho en su residencia en Tarija, se puede apreciar a un Barriga con un look similar al último Macedonio Fernández. Su vida es un museo de una novela eterna.