A media hora en auto desde el Kremlin, tirando para el sur y cerca del aeropuerto de Domodédovo, hay un lugar que no figura en las guías turísticas, pero si uno se toma el tiempo de salirse un poco de las rutas más trilladas, puede llegar a escuchar el eco de un pasado que no termina de callarse. Es como un tributo, pero sin tanto bombo, a los “logros” de los soviets, desde la creación de la Unión hasta esa utopía que nunca se encendió del todo. El museo, que celebra todo lo que se hizo hasta la muerte de Lenin, tiene algo de museo en descomposición: no por falta de cuidado, sino por esa sensación rara de que lo que se muestra ya no pertenece al presente, sino a un mundo que se desvanece.

Al llegar, uno se topa con algo que, por un lado, es casi entrañable, pero por otro, un poco desconcertante: decenas de loritos de colores vibrantes adornan la entrada. Jaulas apiladas, como si una sola fila no alcanzara, crean una visión casi surrealista para el visitante.

Es una iniciativa independiente de las trabajadoras del lugar: trate de sacar ese toque kitsch y prepárese para una dura lucha sindical. Es en definitiva un toque tan raro como encantador, como si el lugar no supiera si es un museo histórico o un carnaval socialista varado en el tiempo.

Primero. La idea de un museo grandioso dedicado a Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin, empezó a gestarse a principios de los años ‘70. Con velocidad típica del comunismo, se inauguró dos décadas después. El Partido Comunista tenía claro el objetivo: devolverle a Vladimir el protagonismo que el paso del tiempo y las nuevas figuras del Politburó le habían sacado al papá de la idea.

El sitio se diseñó como un centro multifuncional sobre la casa donde Lenin pasó sus últimos años. Pero, como suele pasar con los grandes proyectos soviéticos, el tiempo y los vientos políticos terminaron por complicar todo. Cuatro años después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y su ideología se desplomaron de una manera estrepitosa, y el museo, que en su momento pretendió ser el faro luminoso de la Revolución, se transformó en una cápsula del tiempo.

Tal vez la última y más moderna manifestación de una ideología que ya no tenía cabida en el futuro.

Segundo. Los cubos del museo son la pieza estrella de la exposición, donde la tecnología soviética de los años ’80 se encuentra con el efecto sorpresa. Estos artefactos tridimensionales, llenos de láseres, espejos y luces, prometían ofrecer una visión futurista del “progreso” bajo el socialismo. El truco, claro, es que fueron creados con tecnología occidental, específicamente con una computadora Apple II.

Los cubos fueron pensados para un tiempo que ya no existía. Uno de los más impresionantes proyectaba la firma de Vladimir Lenin sobre una cascada virtual usando láseres. Pero una cuestión impensada como la humedad local acabó por arruinar el sistema. Como el comunismo, pasó a ser un símbolo obsoleto.

En la actualidad, cada dos años, los técnicos se encargan del mantenimiento. La maquinaria envejece, pero sigue como un vestigio irónico de un futuro que nunca llegó, y que se mantiene atrapado en un presente que se niega a desaparecer.

Tercero. El resto de la sorprendente colección es una suerte de reverencia a la simbología inquebrantable que rodeó la figura de Vladimir Lenin.

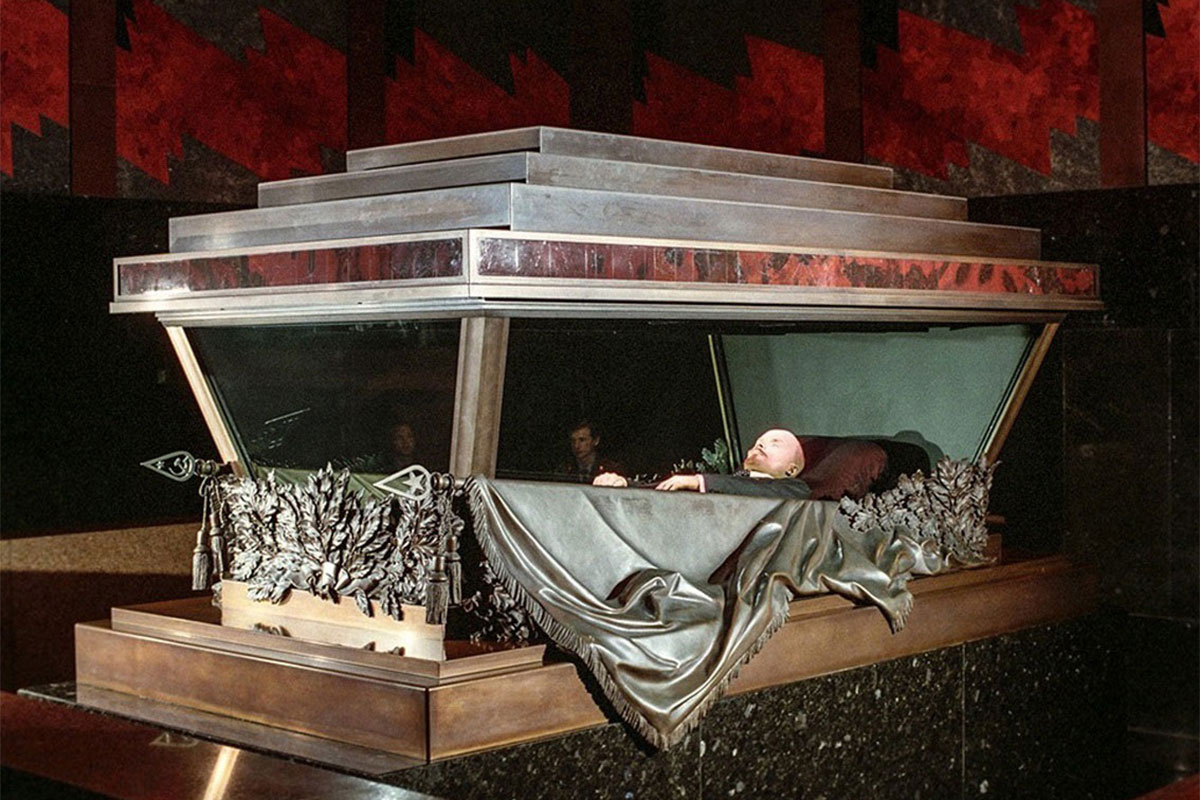

Allí está la Última Voluntad, como si el hombre, aún muerto, hubiera dejado entre sus dedos la incógnita de lo que podría haber sido. Pero, sobre todo, hay algo de ineludible fascinación en la máscara mortuoria de Lenin. La pieza no solamente captura la frialdad de su rostro, sino también la fragilidad de sus manos, esas que ya no podían escribir, ni firmar, ni dar órdenes.

Al mirarlas con una mayor atención, se puede ver la huella de su derrame cerebral. Es obra de Sergei Merkurov, un escultor que con el tiempo se volvería famoso por sus máscaras mortuorias. Sin embargo, la imagen de Lenin deja una extraña sensación: el cuerpo de un hombre cuyo poder fue absoluto, pero cuya muerte es un final que no resucita ni siquiera en el recuerdo.

Entre las reliquias, se exhiben periódicos internacionales que anunciaron su muerte. Por ejemplo, vaya detalle, un ejemplar del diario La Prensa de Buenos Aires, fechado el 22 de enero de 1924. El papel, desgastado por el paso del tiempo –fue impreso hace más de 101 años–, parece estar al borde del olvido. Una mujer mayor, un tanto sorprendida por la presencia de un argentino en esos pasillos olvidados, se despide con una sonrisa melancólica: “Paka-Paka” (chau).

Luego, abre con suavidad una jaula que roza lo reverencial y saca un lorito verde, inmóvil, igual que los ideales que el museo sigue intentando sostener con la terquedad de un sueño socialista que, por más que insista, ya no tiene fuerzas ni para seguir soñando.

La criatura, como un fiel testigo de un mundo que ya se fue, parece estar allí solamente para ver cómo su cuerpo viaja hacia el olvido, en el tacho de basura de plástico naranja.

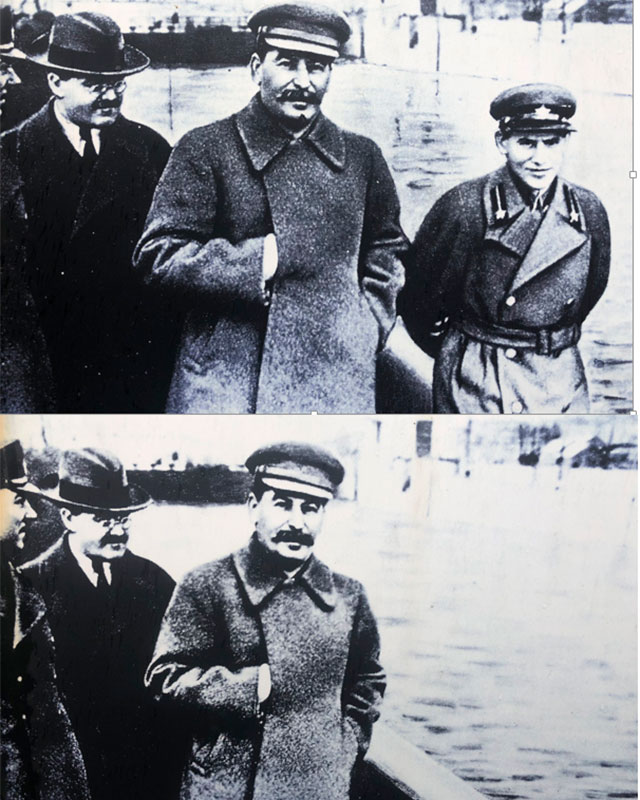

Las fotos de Stalin

A pocos pasos del museo, junto al estacionamiento del predio, descansan unos paneles que cuentan una historia diferente a la que se narra dentro. Son fotos de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin o bien José Stalin, manipuladas y borradas con el mismo esmero que él dictaba sus deseos.

Los rostros de los compañeros caídos, que un día fueron parte de su círculo cercano, han sido eliminados, como si nunca hubieran existido. Las imágenes quedan como testigos mudos de un tiempo donde, para sobrevivir en el Kremlin, había que desaparecer, uno a uno, hasta que solamente quedara el rostro del hombre de hierro.

El comunismo de José Stalin, inmortalizado en retazos de papel, recuerda de qué modo las sombras pueden borrar a quienes alguna vez compartieron el mismo “sueño”.