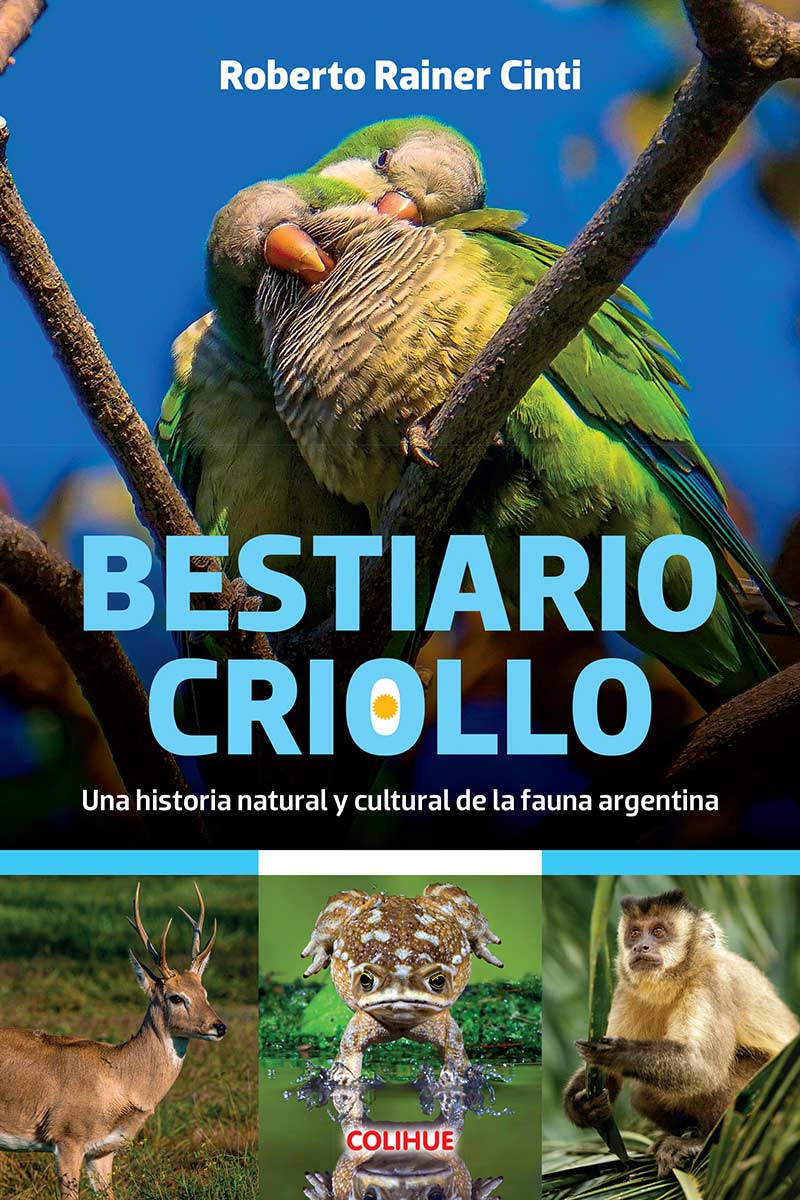

Aves de palabra

El 12 de octubre de 1492, como repara Galeano, Cristóbal Colón creyó haber “llegado al Asia por la espalda”. Eso explica que le extrañara más no toparse con súbditos del Gran Kahn –a quien estaban dirigidas sus cartas credenciales– que la profusión de aves parleras.

Los papagayos eran viejos conocidos en Europa. Tres siglos antes de Cristo, entre souvenirs de guerra, Alejandro Magno trajo a Grecia los primeros especímenes domés-ticos desde el norte de la India, dando comienzo a importaciones que ganaron caudal y diversidad con la conquista romana de Egipto y el Cercano Oriente. El psittakos de los griegos se convirtió así en codiciado animal de compañía (un ejemplar dicharachero solía costar más que un esclavo).

Integró el elenco de las fábulas de Esopo. Ovidio, el poeta de las Metamorfosis, le dedicó una elegía. Plinio el Viejo ensalzó sus talentos (“Aprende a hablar, saluda a su maestro, y repite las palabras que este le enseña”, consta en la Historia Natural). Se codeó con el unicornio, la anfisbena y el ave fénix en los bestiarios medievales. Y, durante las cruzadas, engalanó los palacios de la alta nobleza.

Sus pares de América, para no desentonar, cumplieron un papel decisivo en el “descubrimiento” que enlazó trágicamente los destinos del Viejo y el Nuevo Mundo. Un vuelo de papagayos condujo las carabelas de Colón hacia Guanahaní, en lo que hoy es el archipiélago de las Bahamas, cuando la tripulación ya se pensaba condenada a caer del mapa. Los dueños de casa, tribus de estirpe taína, retribuyeron las cuentas de vidrio y los bonetes colorados que repartió el Almirante con azagayas, algodón y papagayos de locuacidad pareja al colorido (les decían roro, origen de la palabra “loro”). Brincando de isla en isla, los españoles quedaron maravillados por la “lindeza” de las Antillas, sus “muy dulces aires”, la opulencia de sus verdores –tan parecidos a los de Andalucía en mayo– y “las manadas de papagayos que oscurecen el sol”.

Colón no olvidó favores, ofrendas ni deslumbramientos. Recién vuelto de las Indias, en el pináculo de su gloria, se presentó ante los Reyes Católicos, la corte y el pueblo de Barcelona con papagayos por estandarte. “Durante cientos de años –escribe Germán Arciniegas en su deliciosa Biografía del Caribe–, este será el pájaro continental. Quien piense en nosotros, sin mala intención, amorosamente, nos vestirá de sus plumas y pondrá en nuestro pico sus acentos”.

La identificación no pegó tanto de este lado del Atlántico: solo Honduras y tres na-ciones caribeñas –Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas– declararon “ave nacional” a un loro. Sin embargo, no hay continente que merezca más ese blasón que el nuestro. América es la “tierra de los loros”, según dictaminan los números, por más que la costumbre isleña de generar bichos exclusivos juegue a favor de Oceanía. Le pertenecen 179 de las casi cuatrocientas especies existentes de psitaciformes, orden que agrupa a los loros típicos o psitácidos, las cacatúas y los loros endémicos de Nueva Zelanda (entre los cuales destaca el kakapo, único loro no volador del planeta y el más pesado de todos).

El grueso de estas aves bullangueras, de pico encorvado y deslumbrante plumaje, vive entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Pese a ello, Argentina –país de temple mesurado– presenta una diversidad más que respetable. Contando visitantes circunstanciales, como la catita andina o el choroy del bosque araucano, nuestra avifauna atesora 26 especies de loros (14,5% del patrimonio americano). La “hermosura de la volatería”, al decir del padre Sánchez Labrador, también alhaja los cielos del sur.

De todo un poco

La casta de los psitácidos viste regularmente de verde, con algunas pinceladas de dis-ruptivo fulgor por distintivo. Este críptico patrón les ayuda a pasar inadvertidos entre las hojas y los frutos de las copas (“Los ilustres loros llenaban/ la profundidad del follaje/ como lingotes de oro verde”, propone el Neruda de Canto general). Pero embarulla cuando de diferenciarlos se trata: “Papagayos hay muchos y de tantas maneras y diversi-dades, que sería muy larga cosa decirlo, y cosa más apropiada al pincel para darlo a entender, que no a la lengua”, argumenta Fernández de Oviedo en el Sumario de la Natural Historia de las Indias. Lo preferible, entonces, será enfilar por el porte, a la usanza de los cronistas indianos.

Nuestra especie más diminuta es la catita enana o cotorrita aliazul (Forpus xanthop-terygius). Ronda los once centímetros de largo. Solo un par y medio más que el lorito pigmeo de Nueva Guinea –poseedor del título planetario– y dos menos que el gorrión, “metro patrón” de los paseriformes. Amén de tamaño, tiene voz de pájaro (piuit… piu-iuit, según la célebre guía de Narosky e Yzurieta). Sus bandadas alegran la periferia de las frondas en Misiones y el norte de Corrientes. Fronteras afuera, se la encuentra en Brasil, Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y Ecuador. “Parecen esmeraldas volantes –apuntó José Sánchez Labrador en su Paraguay Natural Ilustrado–. Se amansan mucho y sirven de diversión con su continuo travesear. Aprenden a hablar, y esto les añade mucha gracia. Hacen sus nidos en los árboles, vienen a comer a los patios de las casas de campo, y los cazan haciendo con una cesta grande una trampa”.

En la división menor hallamos otras cinco catitas: la serrana chica y la grande (Psilopsiagon aurifrons y P. aymara), cuyos señoríos flanquean la cordillera desde Jujuy hasta el sur de Mendoza; la chirirí (Brotogeris chiriri), con poblaciones nativas en el Noroeste y el Noreste del país; la andina (Bolborynchus orbygnesius), que en ocasiones asoma el pico por nuestras Yungas; y la cabeza roja (Pionopsitta pileata), ornato de selvas, boscajes y áreas rurales en Misiones y el norte correntino. También hay dos chiripepés: el cabeza verde (Pyrrhura frontalis), en las florestas nordestinas, y el cabeza parda (P. molinae), en las yungueñas. Cierra el listado nuestro psitácido de distribución más amplia: la cotorra común, monje o verdigris (Myiopsitta monachus), que habita la Argentina extraandina desde el límite septentrional hasta el noreste de la Patagonia.

Una especie amenazada preside la brigada de loros XL: el guacamayo verde (Ara militaris), cuyo fragmentado territorio salpica el flanco occidental de América desde México hasta las selvas pedemontanas de Salta y Jujuy. Promedia los 65 centímetros, incluyendo la larga cola, longitud algo modesta para un guacamayo (el azul o jacinto, que ostenta la corona mundial, orilla los 100 cm). El verdor general de su plumaje contrasta con una cara rosácea –veteada finamente de negro– y, sobre todo, con el encendido carmesí de la frente (Alejandro Mouchard supone que el militaris de su nombre científico refiere al uniforme verde y rojo de un regimiento afamado en tiempos de Linneo: la Guardia Imperial rusa). Se volvió el psitácido mayor del país con la extinción local del guacamayo rojo (85 cm) y la global del guacamayo violáceo (74 cm).

Rewilding Argentina, brote de la corporación ecologista creada por Kristine y Douglas Tompkins, busca establecer desde 2015 una población sustentable de guacamayos rojos en Corrientes a partir de ejemplares provenientes de zoológicos y centros de cría. De prosperar la iniciativa, el guacamayo verde recobrará familia a costa de su liderazgo. Por ahora comparte podio con dos de los llamados “mini-guacamayos”: el maracaná lomo rojo (Primolius maracana) de la Selva Paranaense, que mide alrededor de 40 centímetros de largo, y el maracaná cuello dorado (P. auricollis) de las frondosas serranías de Salta y Jujuy, que se queda en unos 35.

Entre un grupo y el otro, a mitad de tabla, se apiña el 53% de nuestros psitácidos (14 especies, repartidas en 8 géneros). Un fascinante entrevero de loros amazónicos, calancates, cotorras sureras y otras yerbas. Incluye dos celebridades: la cachaña (Enicognathus ferrugineus), el loro de distribución más meridional del orbe, y el loro hablador (Amazona aestiva), que integra el top ten de las aves capaces de imitar sonidos complejos.

El feudo de la cotorra austral o cachaña –endémica del bosque patagónico–, se estira de Neuquén a Tierra del Fuego por el lado argentino y, por el chileno, de Valparaíso a la isla Navarino. Figura además en el inventario ornitológico de Malvinas, gracias a ejemplares que los fuertes vientos del oeste llevan cada tanto a las islas (el gobierno de ocupación le dedicó una estampilla de 17 pennys). Su contraparte boreal, hasta principios del siglo XX, era el único loro nativo de los Estados Unidos: la extinta cotorra de Carolina, víctima de la inquina de los granjeros, los caprichos de la moda, el mascotismo y una devastadora epidemia. Ahora ocupa ese sitial una especie nativa de India, Pakistán, Nepal y el Reino de Bután: la cotorrita del Himalaya, cuyas poblaciones no presentan por el momento signos preocupantes.

Los dominios del loro hablador o amazona de frente azul colorean el mapa sudamericano desde el nordeste del Brasil hasta el este de Bolivia y el norte de la Argentina, vertebrados por la ecorregión del Cerrado. En nuestro territorio puebla los bosques y las sabanas de la región chaqueña, aunque no desdeña las espesuras colindantes. El misionero jesuita Florian Paucke quedó prendado de estos Demóstenes alados: “Había uno cerca de mi vivienda que era tan cómico que hablaba casi todo el día –destaca en Hacia allá y para acá, crónica de su estancia entre los mocovíes del Chaco santafesino–. De pronto lo oía llamar, de pronto gritar como los muchachitos cuando reciben paliza; de pronto estallar en carcajadas como solían reír las niñitas, de pronto otra vez silbar al igual de uno que llama al otro. En muy frecuentes veces he sido engañado por él que en realidad me creía que algún muchacho sería azotado o que unas niñitas jugaban y reían entre ellas”.

La heterogénea familia de los loros, como vemos, está cabalmente representada en la Argentina. Ni siquiera falta un alarde digno del Guinness World Records: sobre la costa rionegrina, al sur del balneario El Cóndor, los acantilados hospedan la mayor colonia de psitaciformes del planeta. Se extiende a lo largo de 12,5 kilómetros y cada temporada reproductiva suma cerca de 37.000 nidos activos, excavados con esmero en los empinados paredones de arenisca. Pertenecen al loro barranquero o tricahue (Cyanoliseus patagonus), especie que reside en el centro de Chile y nuestra franja árida –del sur de Salta al noreste de Santa Cruz–, visita Uruguay en invierno y, con la complici-dad de las ráfagas sureras, enriquece de vez en cuando la fauna malvinera por más que ningún sello postal se lo agradezca.

Jungla de cemento

¿Cuál es el sitio más pródigo de la Argentina para avistar loros? A primer reflejo uno apostaría por el Parque Nacional Iguazú, deslumbrante muestra de la ecorregión con mayor biodiversidad del país. No andaría mal rumbeado: su elenco volátil, según la autorizada opinión de Chébez y Narosky, engloba nada menos que seis psitácidos. Pero hemos puesto el mundo del revés. Y donde “nada el pájaro y vuela el pez”, una jungla de cemento aventaja por varias especies a la mismísima Selva Paranaense. Se trata de la ciudad de Buenos Aires, que junto a su conurbano ostenta el segundo puesto entre las megalópolis de Sudamérica y el vigésimo segundo entre las del mundo (16,4 millones de habitantes). Cualquier observador de aves porteño, sin alejarse demasiado de casa, puede tildar hasta once especies de loro de su checklist: ¡casi la mitad de todos los que residen en nuestra vasta geografía!

Los Bosques de Palermo concentran la oferta. En sus 370 hectáreas resultan habi-tuales el loro hablador, la catita chirirí, el chiripepé cabeza verde, y con algo de suerte es posible posar los binoculares sobre el chiripepé yungueño o algún loro maitaca (Pionus maximilliani). El ñanday (Aratinga nenday) impera en el Parque Sarmiento, el predio de la Facultad de Agronomía y la franja ribereña que corre entre la Ciudad Universitaria y el Parque de los Niños. Las arboledas de Villa del Parque y Devoto atraen al calacante ala roja (Psittacara leucophthalmus) tanto como algunos de los espacios verdes citados. Al calacante común (Psittacara acuticaudatus) y el cara roja (Psitta-cara mitratus), sus menos conspicuos primos, conviene acecharlos en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Como al loro barranquero, que suele repostar allí en sus desplaza-mientos invernales. La cotorra común o catita ni siquiera demanda esa molestia: parece ocupar todo retazo de verdor, al punto que el bullicio de sus bandadas pasó a integrar la banda sonora de la ciudad.

Hoja de vida

Roberto Rainer Cinti nació en el Parque Nacional Itatiaia, Brasil, en 1954. Vive desde los dos años en Buenos Aires. Como periodista y fotógrafo, suma casi 30 años de dedicación a la temática geográfica y ecológica. Fue director de Vida Silvestre y colaboró con importantes revistas y diarios, como Argentime, Billiken, Buenos Aires Herald, Clarín Revista, Descubrir, El Periodista, Gente, Genios, Humi, La Nación, La Semana, Master Wine, Noticias, Nueva, P/12, Siete Días, Temas y Fotos, Tiempo Argentino y Week End.