El gran rito cultural de la era macrista es el estruendoso abucheo al secretario del área, Pablo Avelluto, en cada inauguración de la Feria del Libro. El rito se completa cuando el aludido, en medio del griterío y también con voz en cuello, acusa invariablemente de «antidemocráticos» a los abucheadores.

Quizás su gestión sea recordada únicamente por semejante happening.

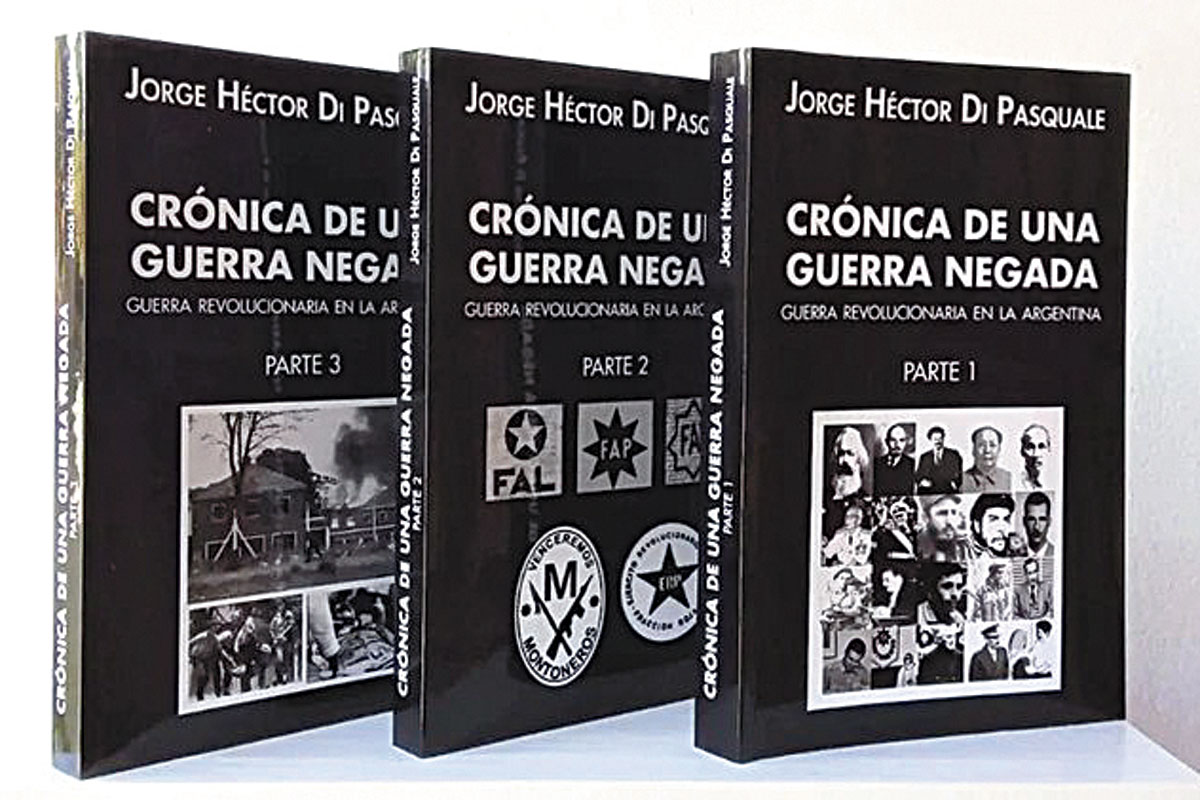

Pero este año, a falta de insignes dinosaurios de las letras (como Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez-Reverte), un atractivo al tono giró en torno a la presentación de la trilogía Crónica de una guerra negada, un suceso que contó con la ausencia de su autor, Jorge Héctor Di Pasquale. Problemas de agenda: el tipo está preso en Campo de Mayo por delitos de lesa humanidad.

Se trata de un ex teniente coronel que supo alternar su vocación por la escritura con el ejercicio del terrorismo de Estado.

En dicho campo su obra obtuvo variadas «distinciones». Entre estas, una condena a perpetuidad por crímenes cometidos en el centro de exterminio La Cacha (donde resalta su responsabilidad en la desaparición de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo). Y otra de 23 años de prisión por secuestros, torturas y asesinatos en su paso por «chupaderos» de Neuquén y Río Negro, en perjuicio de 55 personas.

En consecuencia, se trata de un escritor polémico.

Sus tres volúmenes convocaron el 2 de mayo en la Sala Gorostiza una nutrida fauna de militares retirados y en actividad, antiguos cómplices civiles de la dictadura y esposas de represores presos. El panel estaba compuesto por cuatro prestigiosos apologistas: el coronel Guillermo Viola, el ex carapintada José D’Angelo, el ingeniero Pedro Güiraldes y el periodista Ceferino Reato.

Sin embargo el público lamentó la inasistencia del comunicador Gabriel Levinas, quien apenas cuatro días antes desistió del compromiso. Consultado al respecto por este diario, dijo: «Yo tenía otra idea del libro; luego sentí que de algún modo convalidaba una metodología desastrosa para el país».

Lo cierto es que el acontecimiento (anunciado con suficiente antelación como para saber de qué se trataba) causó repudios a granel. Y un comunicado auto-exculpatorio de la Fundación El Libro (la organizadora de la Feria) para señalar: «Si se nos solicitara un espacio para hacer una apología del terrorismo de Estado, diremos que no. Pero no fue este el caso, donde nada de lo que allí ocurrió se nos anticipó de manera alguna».

En rigor, este asunto se enmarca en un debate sobre si es lícito propiciar que los genocidas puedan expresarse en entrevistas, conferencias o libros. Es razonable, claro, la postura de quienes se oponen a tal instancia. No obstante, escuchar a esta clase de sujetos posee su valía.

Porque el pacto de silencio entre ellos y el ocultamiento de los archivos sobre la llamada «lucha antisubversiva» hicieron que la reconstrucción de su sistema operativo y la identidad de sus hacedores dependieran principalmente del testimonio de sobrevivientes. Pero hubo excepciones.

El general Ramón Camps, por caso, tenía la debilidad de volcar al papel sus hazañas punitivas. Prueba de ello es su libro Caso Timerman, punto final (Editorial Roca /1982), donde agradecía al ex gobernador bonaerense Ibérico Saint-Jean, a su ministro Jaime Lamont Smart y a otros funcionarios por el asesoramiento brindado en «la investigación y los interrogatorios tendientes a establecer el trasfondo del diario La Opinión«.

Tres décadas después, esa frase derivó en el procesamiento de Smart, quien tuvo el dudoso mérito de ser el primer civil detenido por delitos de lesa humanidad.

Algo parecido ocurrió con Yo fui Vargas (Edición del autor / 1995), el libro autobiográfico del capitán Héctor Vergez. Escrito bajo el imperio de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el autor se va de boca página tras página, al atribuirse crímenes por los que luego fue condenado.

Otro gran ejemplo es el de Jorge Rafael Videla, quien antes de perecer expuso su pensamiento profundo en una entrevista publicada el 12 de febrero de 2012 por la revista española Cambio 16 y en el libro Disposición final, de Ceferino Reato. Más que sus dichos, impresionaba leer su voz; esa voz carente de matices, como la de un médico que evoca un tratamiento doloroso. Tal fue su tono al justificar la aplicación del terrorismo de Estado en el país; también al reconocer la postura golpista de prestigiosos líderes políticos, el apoyo a la dictadura del empresariado y la Iglesia, además de admitir la metodología del secuestro, tortura y ejecución. Cosas que ya se sabían. Pero era importante que salieran de sus labios. Y todo, con frases precisas y quirúrgicas. Cabe destacar entre sus respuestas a Cambio 16 un comentario incidental, casi oculto en su relato: «Los hombres no son perfectos; sólo Dios lo es». Un concepto digno de cuidado, especialmente si proviene de alguien que se suponía elegido para cumplir una misión sobre la Tierra. En esas nueve palabras estaba depositada su ferocidad. Resulta que lo suyo era el temor a Dios.

De modo que no está de más observar, oír y leer a los genocidas. Porque aun cuando hablen del clima, demuestran como son.

Pero no es aconsejable polemizar con ellos, puesto que eso sería como discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyere. «