Durante el atardecer del 15 de agosto de 1972, siete hombres corrían por la pista del aeropuerto de Trelew para subir a un avión de la compañía Austral. Uno de ellos lucía uniforme de teniente del Ejército.

Este, al atravesar la escotilla, sintió sobre su sien el caño de una pistola y, sin pronunciar palabra alguna, alzó los brazos.

Quien lo apuntaba estuvo a punto de volarle la tapa de los sesos. Pero otro de los recién llegados, gritó:– ¡Pará, «Gallego»! ¡Es el «Vasco»!–.

El Gallego, quien entonces bajó el arma, era Víctor Fernández Palmeiro, e integraba la dirección militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Y el Vasco, quien entonces soltó una bocanada de alivio, era Fernando Vaca Narvaja, e integraba la Conducción Nacional de Montoneros. Su disfraz había sido el motivo de aquella confusión casi fatal.

La voz que le salvó el pellejo era la de Mario Roberto Santucho, el jefe máximo del ERP. También estaban allí dos de sus cuadros: Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna; los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, además de Carlos Goldemberg, Ana Wiesen, ambos de las FAR, y Alejandro Ferreira Beltrán, del ERP.

Los seis primeros acababan de fugarse del penal de Rawson. El resto, junto al Gallego, era parte del apoyo externo a la evasión.

Seguidamente, guardaron la llegada de un segundo grupo de fugados. Los minutos pasaban. Y la nave secuestrada no podía permanecer allí por más tiempo. Al final despegó.

De modo que, después, otros 19 guerrilleros que habían huido del penal, quedaron varados en el aeropuerto. Y se entregaron.

Mientras tanto, el avión volaba hacia la ciudad chilena de Puerto Montt.

Rapsodia chilena

El país trasandino era gobernado por Salvador Allende. Para él, ese asunto fue embarazoso, dadas las presiones del bloqueo impulsado por Estados Unidos. Debido a tal razón, malograr las relaciones con Argentina, cuyo presidente era el general Alejandro Lanusse, no resultaba muy aconsejable. Por lo tanto, sus opciones eran dos: acceder a la extradición exigida por el dictador o conceder a los guerrilleros el asilo y un salvoconducto para viajar a Cuba, como ellos solicitaban. En tanto, permanecían alojados en una sede policial de Santiago.

Aquel fue el contexto en el cual llegaron los abogados Gustavo Rocca, Mario Amaya y Eduardo Luis Duhalde. Era la mañana del 22 de agosto.

Entonces trascendía que, en la base naval Almirante Zar de Trelew, los otros 19 guerrilleros habían sido fusilados. Se trataba de Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Mario Emilio Delfino, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart, Mariano Pujadas, Ana María Villarreal de Santucho (esposa del líder del ERP), María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Los últimos tres lograron sobrevivir a sus heridas.

«La situación no pudo ser más dramática», diría Duhalde, a casi 39 años de los hechos, con los ojos clavados en una fotografía enmarcada. Fue durante una conversación con quien esto escribe.

La escena transcurría en su oficina del edificio de la calle 25 de Mayo, desde donde, a partir de 2003, comandaba la política de Derechos Humanos del gobierno kirchnerista. En aquella habitación atiborrada con retratos, afiches y libros, él solía matizar dicha tarea con inolvidables tertulias. Ahora, sus dedos recorrían esa fotografía. Se trataba de una imagen agrisada con tres siluetas: la suya –peinado a la gomina, con bigote y sin barba–, junto a las de Osatinsky y Quieto en el Chile de entonces.

Y prosiguió con su relato, ubicándolo en ese martes, cuando tuvo que comunicar la maldita noticia a los fugados. «Ellos –dijo– estaban en un salón amoblado con una mesa muy larga. ‘Robi’ (como todos llamaban a Santucho) estaba sentado en la cabecera. Yo, como pude, les informé sobre la masacre, antes de enumerar los nombres de los muertos. Cada uno reaccionó de manera diferente. Hubo gritos, llantos y puteadas. Robi puso sus brazos sobre la mesa, los cruzó para apoyar la cara y quedó así por más de dos horas, sin pronunciar una sola palabra. Quedó como petrificado, mientras, a su alrededor, los gritos llenaban el cuarto. Pocas veces vi una escena tan desgarradora. Aún hoy no sé qué fue más conmovedor: si el llanto y los gritos o el silencio y la inmovilidad de Santucho».

En medio de tales circunstancias, la incertidumbre acerca de sus propios destinos se prolongaría hasta el viernes.

«Todo se resolvió de una manera inesperada, durante un almuerzo en La Moneda con Allende y su gabinete en pleno –contaría Duhalde–. Porque, a los postres, él tomó la palabra. Su cara irradiaba una seriedad ambigua. Entonces, dijo: ‘Chile no es un portaaviones para que se lo utilice como base operativa. Porque Chile es un país capitalista con un gobierno socialista. Y para mí todo es realmente muy difícil’. Rocca, Amaya y yo nos hundíamos cada vez más en nuestras sillas. Y Allende, tras un instante de silencio que nos pareció eterno, continuó: ‘La disyuntiva es devolverlos o dejarlos presos’. Únicamente atiné a desviar la mirada hacia Rocca; ambos habíamos palidecido. En aquel instante, Allende fundió un puñetazo sobre la mesa con la siguiente frase: ‘¡Pero este es un gobierno socialista, mierda, así que esta noche los muchachos se van a La Habana!’. Así lo dijo».

Poco antes de partir hacia la capital cubana, Santucho fue visitado por Beatriz Allende, la hija mayor del mandatario. Sus palabras fueron: –Mi padre te envía su pistola, pa’ que te defendai. Lamenta mucho lo de tu compañera. Dice que no comparte el camino que elegiste, pero que jamás te olvides de ser fiel a tus ideas. Y que te abraza.

En aquel mismo instante, los ojos de los allí presentes se clavaron en la pantalla de un televisor que retransmitía un tape originalmente emitido por el Canal 7 de Buenos Aires con la versión oficial de la masacre. Su portavoz, un jerarca de la Armada, resumió la cuestión con tono cuartelero:

«Se abrió fuego a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la ase Almirante Zar. En el enfrentamiento armado no hubo bajas entre el personal naval». La Historia probaría la falsedad de sus dichos.

Se trataba del contralmirante Hermes Quijada.

Al escrutar su rostro, los ojos del Gallego adquirieron un extraño brillo.

El último whisky

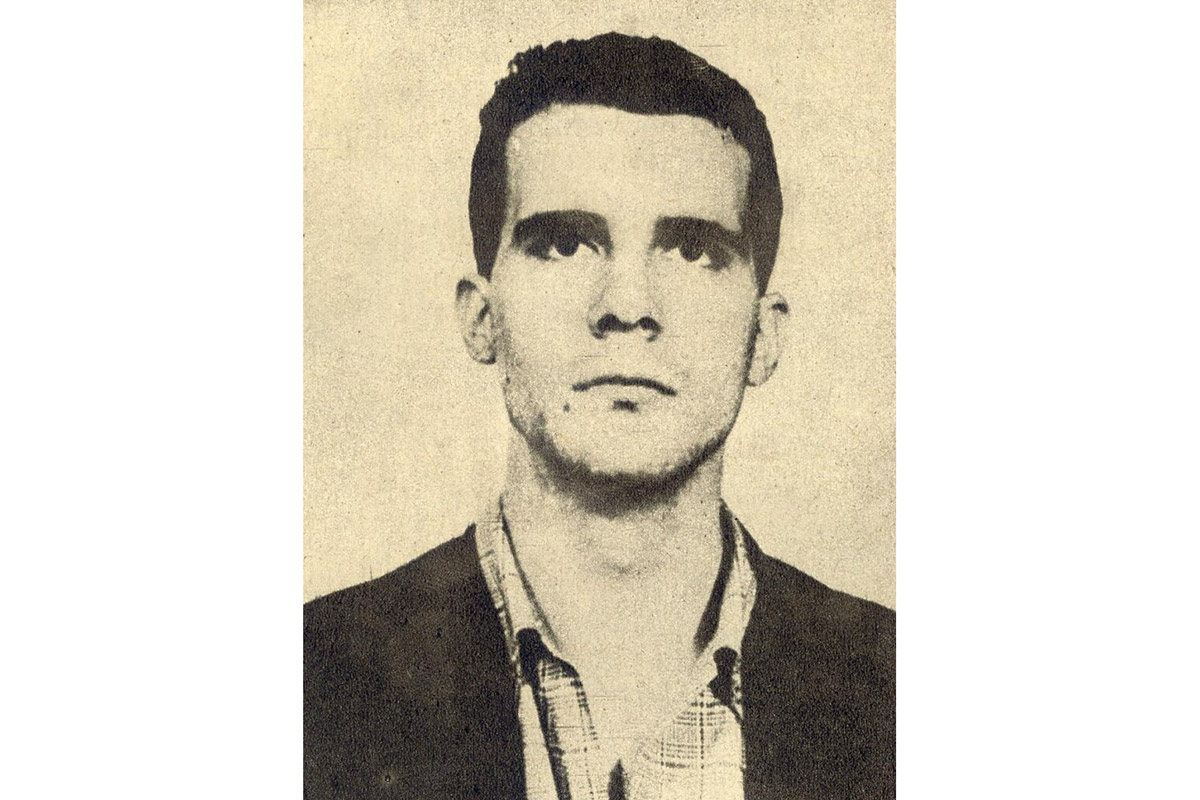

Nacido en España a fines de 1946, era hijo de republicanos que emigraron a la Argentina unos años después. De allí su apodo. Ya en su juventud encontró trabajo como obrero metalúrgico y, luego, en un frigorífico.

A los 15 años se sumó a la «Fede», el ala juvenil del Partido Comunista (PC). Luego probó suerte en una agrupación adscripta al maoísmo local hasta recalar finalmente en el ERP. Ahora era uno de sus cuadros militares.

Exactamente un año atrás había terminado en la cárcel de Villa Devoto tras un intento de secuestro al general Julio Alsogaray. Pero casi cinco meses más tarde, haciéndose pasar por su hermano durante una visita, puso los pies en polvorosa. Así pasó a ser uno de los prófugos más buscados del país.

El tipo se movía en la clandestinidad como un pez en el agua, incluso desatendiendo los criterios de seguridad del ERP. Por ese motivo su vínculo con Santucho era, por momentos, tenso.

A ello, ya en La Habana, se le sumó el encarnizado debate acerca de la postura a tomar ante una fórmula peronista en las elecciones del año venidero (Santucho proponía el voto en blanco y el Gallego se inclinaba hacia el apoyo a la candidatura de Cámpora). Lo cierto es que se incubaba así una escisión en la estructura de dicha milicia.

En tanto, al Gallego se le metió entre ceja y ceja la idea de ajusticiar al contralmirante Quijada.

Al mes y medio, los refugiados en Cuba regresaron al país por distintas vías. El Gallego lo hizo con pasaporte falso, a través de un periplo aéreo que incluyó Praga y Madrid para desdibujar ante los funcionarios migratorios de Ezeiza su permanencia en la isla de Fidel.

Entonces –junto a Jorge Bellomo– motorizó la ruptura con el ERP. Así nació el ERP 22 de Agosto. Y puso en marcha el plan para liquidar al marino.

En la mañana del 30 de abril de 1973, Quijada y su chofer salieron de la cochera del edificio de Arenales al 1900 en un Dodge Polara. El marino tenía una metralleta en la entrepierna y el otro, una pistola en la cintura.

Ninguno advirtió que los seguía una motocicleta Gilera 300. Detrás del conductor, iba el Gallego.

El Dodge se detuvo ante el semáforo de Junín y Cangallo. Y el Gallego entonces se bajó para dispararle a Quijada en la cabeza. Finalmente, regresó a la moto para escapar por Cangallo.

En eso, cuando la Gilera aceleraba, alcanzó a escuchar el estampido de un disparo y un ardor en la espalda.

El chofer había bajado del auto y lo alcanzó con ese único tiro.

Quijada, ya moribundo, fue ingresado al Hospital Naval. Allí empezó a tomar sus primeras lecciones de arpa.

El Gallego, con la bala alojada en un riñón y desangrándose por dentro, fue llevado a un puesto de control. Se negaba a ser llevado a un hospital.

–Eso terminaría en la cárcel, y no quiero ir preso –dijo entonces.

Y pidió una botella de whisky para compartir con quienes estaban con él. Así exhaló su último suspiro.

Víctor Fernández Palmeiro merece ser recordado. «

Miguel Ángel Godoy

21 August 2022 - 23:58

Grandioso tu nota Patán!