Durante un acto partidario en Rosario efectuado a días de cumplirse 47 años del golpe de 1976, Mauricio Macri no tuvo mejor idea que volver a hablar del «curro de los Derechos Humanos», así como lo hizo por primera vez en 2015. Un gran motivo para explorar el fenómeno –aún vigente– del negacionismo, referido al ocultamiento de los crímenes cometidos en el país bajo el imperio del terrorismo de Estado.

El régimen de la alianza Cambiemos propició el período más fructífero en la materia. Fue cuando su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, estableció que en la última dictadura hubo 7010 desaparecidos. Ni uno más.

Lo cierto es que él había incurrido en una interpretación antojadiza de las estadísticas elaboradas por un área de esa Secretaría, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, cuya base de datos solo incluye legajos de la CONADEP, denuncias previas a 1987, ciertas causas judiciales y un listado de los hábeas corpus. Avruj no vaciló en difundirlas, a sabiendas de su carácter parcial y, por lo tanto, inhábil para toda conclusión cuantitativa.

Pero sirvió, por caso, para desagraviar al señor Darío Lopérfido, a quien su acting oral de poner en duda la existencia aproximada de 30 mil víctimas le valió el repudio generalizado y una penosa eyección del Ministerio de Cultura porteño. Desde ese instante, el regateo contable del horror se convirtió en una política pública. Y a esa política, Avruj le aportó el número.

¿Acaso su propósito fue instalar un debate aritmético al respecto? Un debate que –por su sola realización– pondría en tela de juicio la ética de los organismos de Derechos Humanos. Así funcionan las leyes del negacionismo. Y aún sobre los escombros de la era macrista. Sin embargo, entre su dialéctica y la realidad se interpone el inapelable valor documental de un viejo paper de inteligencia. Bien vale repasar su letra. Y también, su historia.

Correo del terror

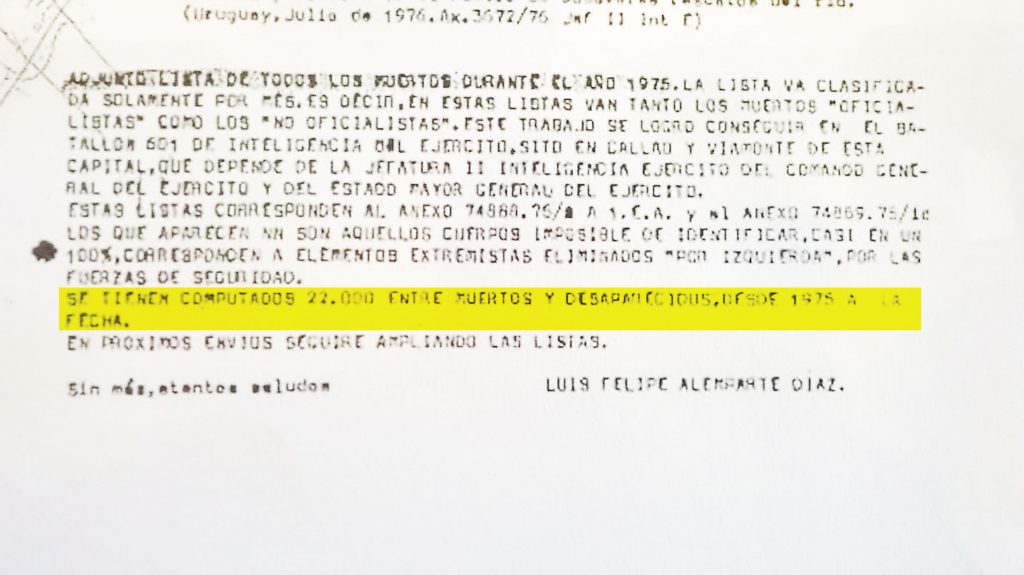

Esa hoja –enviada desde Buenos Aires el 4 de julio de 1978 al cuartel general de la DINA, la policía secreta de Pinochet– fue escrita con mayúsculas, como si aquello acentuara su urgencia, y consignaba: «Se tienen computados 22.000, entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha».

Era el saldo –calculado por el Ejército– de la represión en Argentina cuando aún faltaban cinco años y medio para el fin del ciclo militar. De hecho, en otro párrafo quedó asentado que ese dato «se pudo conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia». Al pie del informe resalta un nombre de fantasía: «Luis Felipe Alamparte Díaz».

Así se hacía llamar Enrique Arancibia Clavel. Y aquel documento, junto al resto de su archivo –compuesto por otros 400 informes repartidos en más de 1500 páginas– , salió a la luz en medio de circunstancias fronterizas entre el drama y la comedia.

Aquel tipo era el delegado local de la DINA y fue una pieza clave en el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats. Además oficiaba como enlace entre esa agencia y el Batallón 601 en la coordinación del Plan Cóndor. Sus propios jefes lo consideraban un embajador en la sombra; en cambio, para los caciques de la inteligencia vernácula, él –a los 28 años– era nada menos que el «espía oficial» de Chile en la Argentina. Y se sentía muy a gusto en semejante rol, sin sospechar que precisamente eso –por una azarosa encrucijada de la geopolítica– sería su pasaporte hacia la desgracia: el 24 de noviembre de 1978, cuando la Argentina y Chile estaban a punto de entrar en guerra por un conflicto sobre el control de tres islotes en el canal de Beagle, este personaje trastabilló por una obviedad: ser un espía chileno.

Arancibia Clavel fue secuestrado por la SIDE en su casa, donde vivía en pareja con un bailarín que trabajaba con Susana Giménez. Su famoso archivo fue hallado en el doble fondo de un placard. Se trataba de capetas agrupadas de manera correlativa, con detalles exactos de tareas hechas por la inteligencia pinochetista en territorio argentino. También había una copia completa de sus informes enviados a Santiago. Y cada una de las respuestas e instrucciones de su jefe, el mayor Raúl Iturriaga Neumann.

Uno de esos papers hizo que una patota de la Armada interviniera en el asunto. Era el que revelaba el tórrido romance entre el almirante Massera con la vedette Graciela Alfano. Y describía con minuciosidad los regalos que el cabecilla naval le dispensaba: pieles, joyas y un departamento. Tal infidencia provocó que los marinos se ensañaran con su autor, al punto de fracturarle los dedos a martillazos.

En 1981, por un pedido de la Santa Sede, recuperó la libertad. Pero sin sus papeles. Estos recién fueron descubiertos un lustro después por la periodista chilena Mónica González, en un sótano del Palacio de Tribunales, durante su exhaustiva investigación sobre el asesinato de Prats.

Por tal crimen, Arancibia fue otra vez tras las rejas en 1996. Hasta 2007, cuando le fue otorgada la libertad condicional.

De Arancibia poco se supo hasta el 28 de abril de 2011. Al clarear aquel jueves fue despanzurrado a puñaladas en su alcoba por un taxi boy. Pero su archivo, a modo de legado, lo sobrevivió.

El club del mal

El negacionismo se refiere a comportamientos y discursos que apuntan hacia la omisión deliberada de hechos históricos atravesados por un grado extremo de injusticia y crueldad. Claro que si bien aquel término ha sido acuñado en referencia a la Shoá, su concepto se extiende al acto de invisibilizar toda clase de genocidios.

Resulta notable que el iniciador de esa corriente, Paul Rassinier –quien en 1950 publicó Le Mensonge d’Ulysse (La mentira de Ulises), una verdadera biblia del asunto– haya sido un resistente francés a la ocupación alemana que sobrevivió a los campos de Buchenwald y Mittelbau-Dorá. Y se conjetura que fueron sus sentimientos antisemitas los que obnubilaron su visión del tema.

En el caso del terrorismo de Estado argentino –sin considerar las voces de los verdugos ni las de sus epígonos explícitos–, no es menos notable que nuestra negacionista de cabecera sea la madre de un desaparecido. Se trata de Graciela Fernández Meijide, quien a mediados de 2009 –y con el propósito de promocionar un libro suyo que acababa de salir– soltó su teoría de las ocho mil víctimas. Una omisión basada –al igual que el cálculo del señor Avruj– en los listados incompletos.

En esa ocasión, el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, le pasó el lampazo al aclararle que el único registro fehaciente sobre la cantidad de víctimas «está en poder de los asesinos». Y que por esa razón, tomar las estadísticas públicas como totales «resulta tan falaz como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de mil». También le explicó que la estimación de 30 mil –convertida en consigna– no es de ningún modo arbitraria, dado que –según sus palabras– responde a «diversas variables». Entre otras, al hecho de que la cifra tentativa de cautivos en los tres principales centros de exterminio –La ESMA, Campo de Mayo y La Perla– ya de por sí supera los censos de la CONADEP, en un esquema donde hubieron otras 497 mazmorras clandestinas debidamente identificadas. Y un plantel de 150 mil represores. Además, no se privó de refrescarle el informe de Arancibia que –a diferencia de Avruj– él sí conocía. Por último, le deseó suerte con su libro, el cual, por cierto, se vendió muy poco. Por toda respuesta, ella se llamó a silencio.

Hay, en cambio, quienes al respecto se muestran muy activos, dado que tal cuestión suele excitar en demasía a ciertas figuras marginales de la política, como la diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel –quien preside el denominado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) –, y el inefable tuitero Ricardo López Murphy, entre muchos otros «formadores de opinión». La cría del genocidio sigue entre nosotros. «

daniel entin

25 March 2023 - 20:44

Excelente nota, como ya nos tiene acostumbrados Ragendorfer, agrego que ha habido muchos testimonios más sobre desapariciones nunca denunciadas, ya que el "método" fue sistemático con claros objetivos de producir terror en toda la población y en todo el territorio de nuestro país... no es casual que cunda el negacionismo ya que les resulta vital "lavarse" de sus propios delitos. Los negacionistas suelen ser cómplices civiles (o sus descendientes) de la dictadura y también los mismos que se beneficiaron del terrorismo de estado...