Para vivir se necesitan testigos. Un cacharro abollado, un anillo, una vieja entrada de cine, una única taza sobreviviente del naufragio del juego de porcelana que la madre de la madre heredó de la madre, una cadenita de oro dudoso con una medalla que conmemora un mítico acontecimiento familiar, una muñeca de cara siniestra, una pequeña caja repujada, un pava oxidada, un banderín descolorido… Todo museo personal está hecho de baratijas que, sin embargo, tienen un valor incalculable en el mercado de la memoria. Son una suerte de eslabón perdido que conecta al niño que fuimos con el adulto que somos. ¿Para qué otra cosa conservamos jarrones feos e inútiles, autitos inmóviles o libros con olor a viejo y páginas amarillentas, sino para que prueben que tenemos una historia, una identidad que esconde bajo el pronombre «yo» el desconcierto de no saber quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos, precisamente, el cacharro abollado, la solitaria tacita de porcelana, el banderín descolorido… El escritor Javier Marías llamó a esta colección de objetos que nos acompañan a lo largo de la vida «museo sentimental» y dijo de ellos que son «pequeños dioses del hogar que nos recuerdan a nosotros mismos, conformando una suerte de autorretrato».

Los objetos nos sobreviven, pasan a veces de generación en generación para dar cuenta de nuestro origen como un hilo de Ariadna invertido que no nos lleva a la salida, sino a la entrada de la cueva de nuestra existencia. Son monumentos de la resistencia contra el tiempo, trincheras de la infancia, vestigios de mundos perdidos que nos consuelan diciéndonos que lo perdido nunca se pierde del todo. Bosquejos de una teoría de la relatividad personal que enuncia que el pasado no desaparece, sino que se transforma en cadenita de oro falso, en anillo gastado, en libro poblado de ácaros.

Es cierto que los objetos de nuestro museo sentimental no tienen la majestuosidad de los restos del Coliseo ni de las piedras y columnas que en Roma nos salen al encuentro a cada paso. Pero no es menos cierto que en nuestras pequeñas vidas también caminamos entre ruinas desenterradas por nuestra involuntaria y caprichosa arqueología íntima. Los testigos mudos comparecen ante nosotros cuando se les antoja, sin que les hayamos enviado una citación judicial. Pueden venir de esos cajones que nunca abrimos y que parecen engendrar en la tibieza uterina de su pelusa baratijas de otro tiempo o de las cajas solemnes que atesoramos en la parte superior del placard.

Hay que admitir que en esos museos del yo no hay pinturas ni de El Bosco ni del Caravaggio. Tampoco piedras lunares ni huesos de dinosaurios. Sin embargo, la pequeñez del pasado de nuestras vidas, la cursilería de nuestra infinitesimal historia suele generar curiosos museos de lo raro. En Turquía, más precisamente en el pueblo de Avanos, en la región de Capadocia donde la erosión del viento talló las piedras como si fueran esculturas, existe el Museo del cabello. Su fundación se debe a un amor desdichado. En 1979 un alfarero se enamoró de una chica y le propuso matrimonio, oferta que ella rechazó. Él le pidió como recuerdo de aquel amor frustrado un mechón de pelo, figura retórica del enamorado, metonimia que toma la parte por el todo. Colgó el mechón en la pared de su tienda de alfarero como quien cuelga un retrato y, por alguna extraña razón, quienes visitaban llegaban allí para comprar sus piezas de cerámica, mayoritariamente las mujeres, comenzaron a dejarle en las paredes un mechón de su propio pelo. Hoy la tienda del alfarero, convertida en relicario público, figura en la lista de los diez museos más raros del mundo.

En Zagreb, Croacia, existe el Museo de los Corazones Rotos. Su patrimonio está compuesto por recuerdos de grandes amores que no tuvieron final feliz, por «esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas».

Aunque creamos lo contrario, nuestro animismo ancestral permanece intacto. En los objetos late una vida que es la que nosotros dejamos atrás. La conservación de los efectos personales de Napoleón tiene el mismo espíritu animista que hacía que mi abuela guardara su vestido de novia entre papeles azules para evitar que se pusiera amarillo, aunque su vida matrimonial hubiera sido desdichada. Era su forma de traer el pasado de la ilusión al presente del desengaño. Tanto los museos personales como los públicos son redes para atrapar huidizos cardúmenes del ayer y ambos están poblados de objetos absurdos e incomprensibles para cualquiera que sea ajeno a las historias que relatan.

Tengo una amiga que desde hace años conserva con actitud devocional un serrucho oxidado que no corta y un peine viejo al que le faltan varias piezas dentales. No es una acumuladora compulsiva. Es alguien que sabe que los objetos no sólo evocan sino que también convocan. El serrucho y el peine convocan al presente los mejores días de su infancia. Los dos hermanos solteros de su padre, uno carpintero y el otro peluquero, vivían una gris vida pueblerina a la sombra de una madre dominante eternamente enlutada. Sólo cuando en el mes de febrero ella y sus padres visitaban el pueblo y se alojaban en la casa familiar, se abría un rendija por la que entraba la alegría. Entonces, en las largas sobremesas, uno de sus tíos iba al taller en busca de su serrucho y el otro traía el más adecuado de los peines de su peluquería y lo cubría con papel de seda. Con ese violín y esa trompeta improvisados ambos tocaban jazz y ella bailaba.

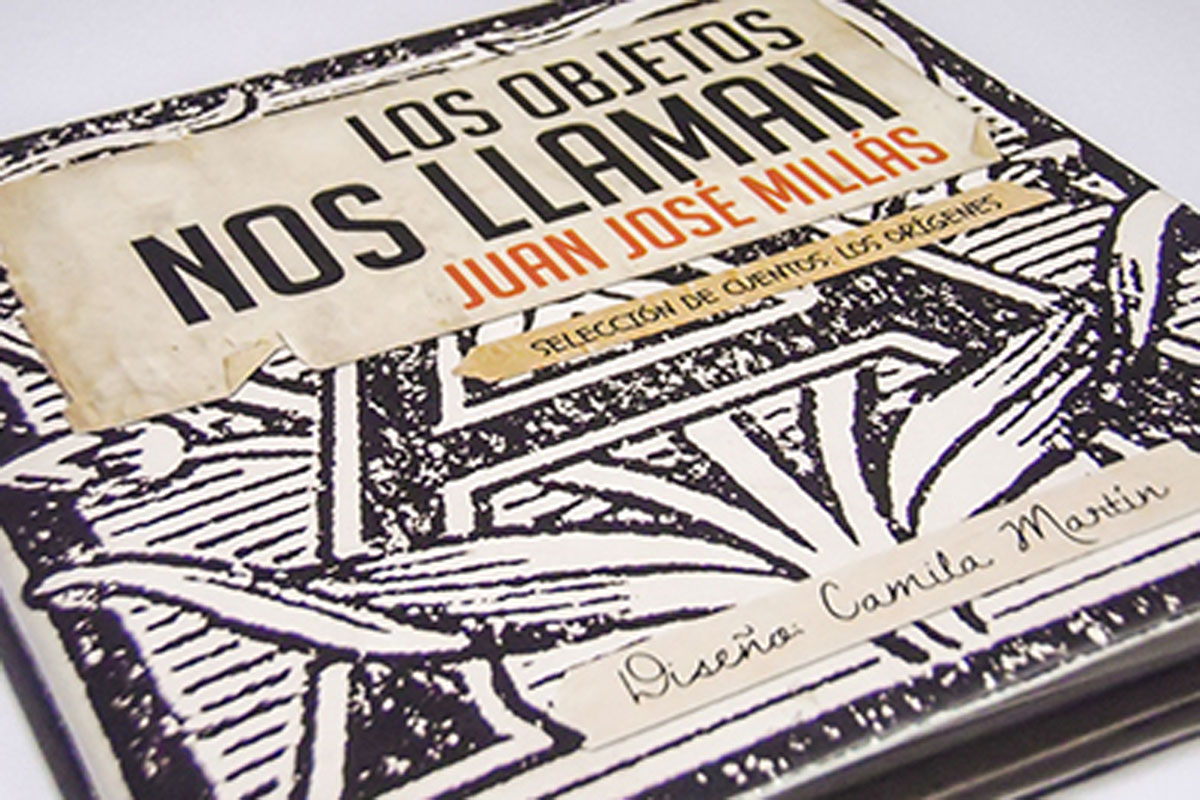

El título de uno de los libros de Juan José Millás es Los objetos nos llaman. Más que un hermoso título es una observación acertada. Es cierto, los objetos nos llaman. Sólo es cuestión de saber escuchar el relato íntimo y secreto que murmuran las cosas. «