“El país tiene muy buenos jugadores. El fútbol quiere a India e India quiere al fútbol” (Diego Maradona en su visita en 2017)

Unos días después, aún me dolía el cuerpo.

Estaba disfónico, exhausto.

Había sucedido algo increíble, fuera de los planes. De esas anécdotas que marcan el recorrido y ayudan a meterse, un poquito más profundo, en la piel del país. Una noche que me unió todavía más a la India y, al mismo tiempo, a mi propia bandera. Celeste, blanco, verde y naranja. Y en el medio, el deporte: tal vez, el idioma universal, el único en que el mundo dialoga entre sí.

***

Con Paula estábamos en Munnar desayunando nuestros sambar* de cada día en un bar local, y en la mesa había un diario. A los indios les encanta leer, y por suerte era un periódico en inglés. Así que, mientras esperaba la comida, me puse a recorrer sus páginas sin prestarles mucha atención, hasta que llegué a la sección deportiva. Vi entonces una foto en la que varios futbolistas de camiseta amarilla se abrazaban y un título que anunciaba: “Kerala vence a Punyab y avanza a la semifinal”. En ese momento me picó la curiosidad: algo me dijo que debía seguir leyendo… Efectivamente, la intuición no me había fallado. El torneo en cuestión se llamaba Santosh Trophy y se estaba jugando en la ciudad de Malappuram, al norte del estado. Agarré el teléfono y busqué dos datos, con mucha expectativa: ¿hasta cuándo duraría el campeonato? Inicios de mayo; ¿qué tan lejos queda Munnar de Malappuram? 240 kilómetros. No había nada más que pensar. Antes de terminar el chai, ya sabía que iba a ir al estadio. ¿Cómo sería ver fútbol en la India?

Había ido a la cancha en mis dos viajes anteriores. En 2013, en el estadio nacional de Addis Abeba, presencié Nigeria-Etiopía, por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil del año siguiente. En 2019, en el estadio Azadi, de Teherán, vi la goleada 14-0 de Irán contra Camboya. Pero en India ese era un plan mucho más difícil porque en la mayoría de los estados, el fútbol no les interesaba…

En el norte del país, desde Delhi hasta Khajuraho, me llevé una gran decepción. Por primera vez en tantos años de ruta, ni Messi ni Maradona me sirvieron para nada. Acudí a sus nombres, siempre amuletos, en varias oportunidades, y no obtuve ningún resultado. Pero era mucho más que eso, era todavía más profundo: no me crucé a nadie con camisetas de ningún equipo, de ninguna selección, ningún local en el que las vendiesen, ninguna pelota, nada. Absolutamente nada. Era como si el fútbol, que había creído el deporte planetario, no existiese en la nación.

En Hyderabad, por primera vez, después de dos semanas de viaje, me encontré con unos chicos jugando en un descampado lleno de polvo, a las puertas de una mezquita2. Uno de los pequeños, que no debía tener más de siete años, tenía puesta la camiseta del Barcelona con el nombre mágico: Lionel Messi. Los filmé a él y al partido. Se había demorado quince días pero, finalmente, la pelota había hecho su aparición.

De los 28 estados de India, hay 26 en los que el críquet se roba la escena. Es muy común toparse con grupos de jóvenes con sus bates y sus pelotitas: lanzan, impactan, corren y celebran en los ínfimos rincones que les deja el apiñamiento de adobe, hormigón y cemento viejo y agrietado. De hecho, los jugadores son, junto con los actores de Bollywood, las grandes celebridades de la farándula local. Pero hay dos estados en los que también se respira fútbol: Kerala y Bengala Occidental. Allí, Liverpool, Manchester o Milán son mucho más que ciudades europeas. Y decir Madrid equivale a decir Real.

Todo lo que hacen los indios lo hacen con muchísima pasión. Si van al cine, celebran y se abrazan cuando triunfan los buenos. Si escuchan música, sí o sí se ponen a bailar. Si van al templo, pueden pasar horas haciendo pujas. Y con el deporte no es diferente. En los dos estados futboleros (que suman 125 millones de personas), el fanatismo alcanza niveles insospechados. Y lo más interesante: se vuelven locos –completamente locos– por las selecciones de Argentina y de Brasil.

Para ir desde Munnar a Malappuram no había transporte directo. Así que, tras despedirme de Paula, viajé hasta Thrissur. Llegué el 26 de abril a la tarde: dormiría allí una noche y a la mañana me tomaría otro colectivo. Ya había analizado el fixture. El Santosh Trophy era un torneo amateur muy tradicional, que enfrentaba a todos los estados de la India, como si en Argentina tuviéramos un campeonato en el que Córdoba jugara contra Neuquén. El 28 de abril se disputaba una de las semifinales: Kerala contra Karnataka. A ese partido tenía que llegar. Pero, de repente, se me presentó el primer problema: quise sacar entradas por internet y el sistema me pedía una cuenta bancaria local que, por supuesto, no tenía. Además, casi todos los asientos aparecían vendidos. “No importa –pensé–. De alguna forma lo voy a conseguir”.

Lo que sucedió en Thrissur fue, tal vez, la mayor casualidad de toda mi vida. Me levanté temprano y le pregunté al dueño del hotel dónde había una panadería. “Acá a dos cuadras”, me indicó y empecé a caminar. Y, de pronto, cuando llevaba unos cien metros, desde atrás escuché una voz tímida que, casi con vergüenza, me preguntaba: “¿Fernando?”. El hombre tenía barbijo y, como iba en moto, llevaba puesto el casco. No lo reconocí. Entonces se descubrió la cara y me dijo: “Soy Kevin, nos conocimos en un hostal en Varkala. Vengo de llevar a mi hija al colegio”.

Kerala tiene 35 millones de habitantes. En Varkala, al sur del estado, había compartido una hermosa noche de charlas con un hombre que me había explicado desde la historia de las castas hasta el surgimiento del comunismo en la región. Una persona interesantísima. Diez días después, a 350 kilómetros de aquel lugar, justo en los cinco minutos en los que había salido a comprar algo para desayunar, me lo volvía a encontrar. Lo que estaba pasando no tenía ningún sentido. Todavía lo pienso –lo escribo– y no lo puedo creer.

Kevin me ayudó a comprar la entrada. Luego fuimos a tomar una cerveza a un club de campo privado, una especie de Rotary decadente, en el que él tenía membresía. Y al mediodía me llevó a la terminal. Con ingreso ya asegurado en la tribuna general, y todavía sorprendido por lo fortuito del encuentro, llegué a Malappuram el 27 de abril a las cuatro de la tarde. Recorrí un poco la ciudad, parte de la zona musulmana del estado, comí un kebab que me incendió el estómago y me fui a dormir temprano. El partido se jugaba a las ocho de la noche del día siguiente.

El estadio Manjeri Payyanad se encuentra a 12 kilómetros de Malappuram. Un taxi me iba a salir muy caro, así que decidí subirme a un colectivo local que me dejaba, según había visto en el mapa, a unos tres kilómetros. Salí muy temprano, porque preveía que podía haber complicaciones: siempre las hay en la India, y era mi primer evento multitudinario. El equipo local había llegado a semifinales y se esperaba un lleno total. Llevaba solamente el teléfono, algo de plata y la bandera argentina: casi no la había usado hasta ese momento, pero presentí que sería la ocasión perfecta para sacarla a relucir. El celeste y el blanco como atajo a la popularidad.

Me bajé del colectivo a unas treinta cuadras. Iba liviano, sin mochilas. El día estaba hermoso y el paisaje rural me incitaba a disfrutar el recorrido. Faltaban tres horas para el partido. Entonces empecé a caminar a paso lento. Para un viajero de suelas gastadas y cientos de kilómetros recorridos, la distancia era similar a la nada. O al menos eso pensé. Porque, de repente, en los lugares en los que el mapa me señalaba algún sendero, no había más que bosque. Y donde debía haber trochas, solo veía matorrales.

Me había perdido, efectivamente. Lo último que hubiera pensado un campesino que me cruzase es que estaba yendo a la cancha. Pero ahí estaba este loco, tratando de encontrar nuevos caminos, con la bandera de Argentina al hombro, una botella de agua que había que dosificar a sorbos, completamente transpirado, desorientado, rumbo al Manjeri Payyanad. Y al final llegué cuando atardecía. En vez de tres, había caminado seis kilómetros. Y cuando la gente me vio –el único extranjero, un extraño cubierto con los colores de Messi y de Maradona–, empezó el delirio.

Pienso en la excitación de los hinchas y todavía me emociono. No encuentro las palabras para describirla. Pero fue una verdadera locura, algo que jamás en mi vida habría podido imaginar. Me convertí, en un segundo, en el jefe del estadio. El líder. El público enloqueció con mi presencia. En dos horas me saqué cientos de selfies, y hablé y canté hasta quedarme sin voz. Salí en todos los canales de televisión de Kerala, en diarios y sitios web. Las gradas estaban construidas de tal forma que se formaba un corredor vacío entre el campo de juego y los simpatizantes. Entonces, yo, dándole la espalda al césped, los miraba, levantaba mis brazos, alzaba la bandera y, respondiendo a mi pedido, todos se ponían a alentar al unísono. Lo hice en diferentes sectores del estadio una, cinco, veinte veces. La sensación de ver a miles de personas haciendo lo que les pedís es peligrosamente embriagadora: nunca la había experimentado, y de repente no podía parar. Me considero una persona tranquila y desconfío de las multitudes, pero, transformado en una estrella de rock, el frenesí general me embargó. Me imagino lo que deben sentir los músicos, acostumbrados a que las muchedumbres respondan a sus estímulos y caprichos. Para mí, fue un antes y un después.

Todo el mundo nombraba a Messi. Aunque el partido enfrentaba a dos equipos locales, cantaban por él. El rumor de que había un argentino en la cancha se había esparcido rápidamente y reclamaban mi presencia en todos los sectores. Salí a recorrer el anillo que bordeaba el campo de juego y solo recibí aclamaciones y aliento. Como si fuese una celebridad que erguía el pecho en la pasarela principal. “Vamos, vamos”, me gritaban las personas, las únicas palabras que conocían del español. “Messi, Messi”, dejaban la voz en el aliento. Y yo les respondía: “¡Huracán, Huracán!”.

Un hombre me convidó un sándwich de pollo, otro me compró una gaseosa. El partido ni siquiera había empezado y ya no podía ni hablar. No cabía ni un alma más en las gradas (treinta mil personas) y cuando Kerala salió a la cancha, la multitud estalló. Empezaron (empezamos) perdiendo 1-0, pero luego lo dieron vuelta y fue una masacre: 7-3. La gran figura fue un delantero local llamado Nessin, que anotó cinco goles. Yo grité los primeros, obviamente, con el último resto que me quedaba en las cuerdas vocales. Y cuando faltaban unos veinte minutos para el final, emprendí el Operativo Regreso.

Lo de la ida había sido una locura de la cual luego me arrepentí (y todo por no pagar un taxi), pero a las diez de la noche, caminar seis kilómetros por el medio del campo no era una idea ni deseable ni plausible. Sabía, de todas formas, que conseguiría rápido un transporte para la vuelta: entre las miles de personas que celebraban en el estadio, muchas volverían a Malappuram. Y llevar al argentino les representaría un verdadero honor. Por eso, empecé a pedir a los hinchas que estaban cerca si me podían ayudar.

Al final, un muchacho se ofreció a hacerme un lugar en su moto. Cuando terminó el juego, luego de otra interminable tanda de selfies, abrazos y saludos, esperé una hora con él y sus amigos, hasta que el tránsito se alivianó. Todos eran de la Juventud Comunista, así que hablamos un buen rato sobre el Che. “Avisame si tenés amigos comunistas que vengan, porque podemos alojarlos en el Comité”. Cuando al fin emprendimos el viaje, cerca de la medianoche, todo se sentía maravilloso: el viento en la cara, el campo, la noche, las retinas todavía frescas con las imágenes de un acontecimiento irrepetible y la satisfacción del disfrute cumplido. Me fui a dormir con el estómago casi vacío y el alma llena. Rebosante.

Al día siguiente me desperté molido, como si me hubiese pasado la India por encima. No me importaba, por supuesto. El disfrute deja marcas en el cuerpo: algunas imborrables. Aquella noche, en la cancha, compartiéndola emoción junto a miles de indios, fui feliz.

***

Los días siguientes a la locura del estadio Manjeri, todas las selfies que me había sacado empezaron a aparecer. Me las cruzaba en los diferentes perfiles de Instagram de las personas que me habían pasado sus contactos. Un video en el que se me veía alentando a Kerala, visiblemente desbordado, fue replicado por el ministro de Deportes local. Luego por un periódico con miles de seguidores. Y después, por la televisión. Las notificaciones no paraban de llegar. Mi imagen se había viralizado en la India, el público excesivo y desmesurado que todo influencer soñaría tener. En Kannur, una localidad de medio millón de habitantes, sucedió algo imposible. Desolado por el calor agobiante del mediodía, me refugié unos minutos en una casilla, repleta de banderas del Partido Comunista, en la que unos conductores de autorickshaw tomaban chai. Entonces, se acercaron tres adolescentes, todos con sus barbijos. Me habían reconocido.

–Are you the Argentinian in the stadium?

–Yes…

–Would you mind taking a selfie with us?

La razón por la que había llegado a Kannur también estaba relacionada con el fútbol. En 2012, invitado por el dueño de una cadena de joyerías, Diego Maradona visitó la ciudad y revolucionó todo a su paso. Se alojó en un pequeño hotel llamado Blue Nile, que era el mejor entre los disponibles pero estaba muy lejos de los estándares de hedonismo que uno podría suponer para una superestrella mundial: una habitación simple con una cama doble, jacuzzi, un pequeño escritorio y no mucho más. Allí se quedó dos días, suficientes para marcar por siempre la historia del lugar.

Cuando Maradona se marchó, el dueño del hotel, sin poder creer aún lo que había sucedido, decidió crear un museo de aquella visita con lo que tenía, con los restos que habían quedado del paso del ilustre huésped. Había una bata con algunos pelos, varias maquinitas de afeitar, las sábanas, un paquete de habanos, el esqueleto de un pescado cocinado al vapor, una copa con restos de helado, los platos sucios: todo servía, todo había sido tocado por él. El hombre pidió que no tiraran nada y mandó todo a enmarcar. Por eso, cuando uno entra hoy a la habitación 309, en el inexpresivo Blue Nile de Kannur, se encuentra con un asombroso despliegue de parafernalia maradoniana, la orgullosa exhibición de un recuerdo inverosímil pero real. El cuarto está abierto al público, se puede reservar, pero los visitantes deben saber que dormirán rodeados de fotos, recortes de diarios y decenas de cuadros en los que se exhiben, como escombros de una fantasía desvanecida, pedazos de comida, un cenicero y un dentífrico a medio usar.(…)

El autor

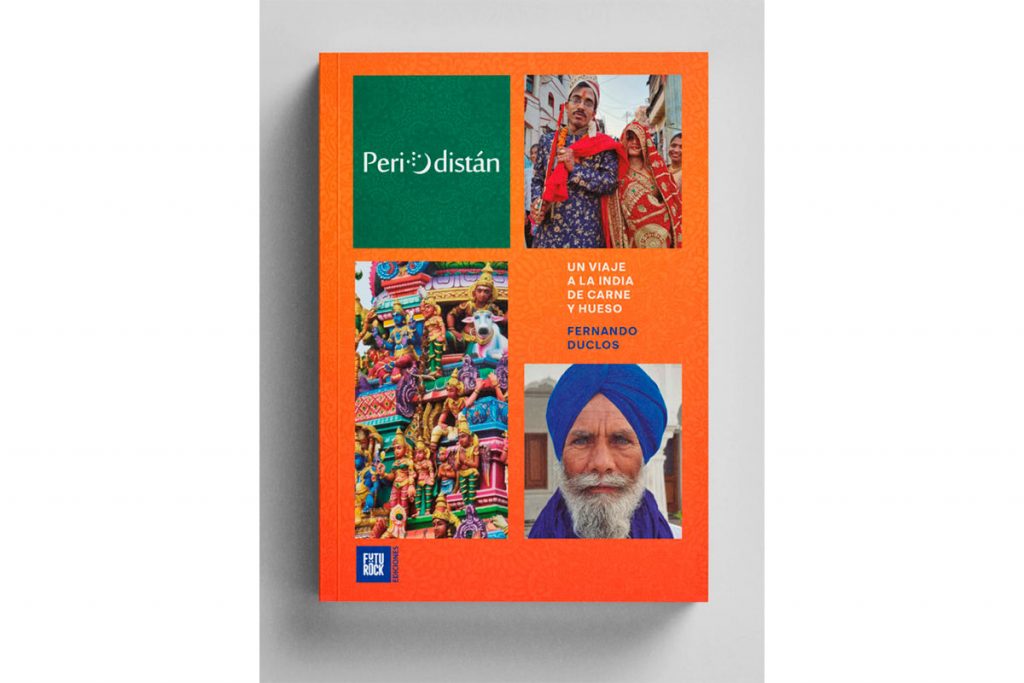

El periodista y escritor Fernando Duclós nació en Buenos Aires en 1986. En las redes sociales es conocido como Periodistán, por el nombre de un proyecto que comenzó en 2019, que lo llevó durante 14 meses por la Ruta de la Seda, que concluyó como libro. También escribió «Crónicas Africanas» (2015).