Si en la literatura argentina hay un escritor que ha conseguido alcanzar la estatura de mito, ese es J. Rodolfo Wilcock. No sólo por lo que su obra representa dentro de un canon al que de a poco se le ha ido permitiendo la entrada, sino por los excéntricos detalles de su vida, convertida en misterio a fuerza de un olvido hecho de tiempo y distancia. Quien acepte el desafío de recorrer ese olvido en sentido inverso obtendrá el privilegio de conocer una de las obras más extrañas y delicadas (y graciosas y lúcidas y más) que jamás haya sido escrita por un autor argentino. Una hazaña que vuelve a ser posible gracias al trabajo de rescate de su obra que viene llevando adelante la editorial La Bestia Equilátera, dirigida por el escritor y editor Luis Chitarroni, que acaba de reeditar uno de los libros emblemáticos de la bibliografía wilcockiana, El estereoscopio de los solitarios.

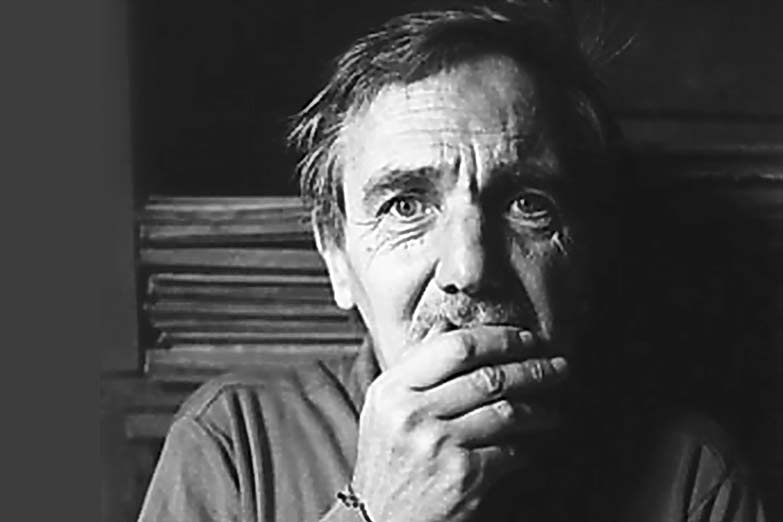

Nacido en 1919, hijo de un inglés y una italiana, benjamín de la cofradía que integraban Borges y Bioy Casares, y gran amigo de Silvina Ocampo, Wilcock vivió en Buenos Aires hasta mediados de la década de 1950. Durante esos años trabajó casi exclusivamente sobre el género poético, publicando seis libros que le valieron ser considerado no sólo un poeta destacado, sino uno de los nombres más respetados de su generación. Admirado por sus pares y mayores, sin embargo Wilcock no dudó en clausurar todo lo hecho en busca de reconstruirse por completo. De carácter indescifrable y una marcada inclinación por la misantropía, decidió dejar atrás no sólo su ciudad natal, sino también al género poético y, más aún, hasta su idioma.

Ya radicado en Italia, a partir de la década de 1960 Wilcock comenzó a producir y publicar novelas y cuentos escritos en la lengua de Dante, de los que no se tuvieron noticias en la Argentina hasta varias décadas más tarde. Mientras Borges alcanzaba la consagración mundial, con Bioy manteniéndose cerca de su cono de luz y Ernesto Sabato creciendo a su sombra, mientras Cortázar se convertía en boom y una nueva generación empezaba a buscar su propio espacio a los golpes, Wilcock desapareció y nadie supo más de él. Como si hubiera muerto, su nombre se fue borrando de la memoria de los hombres y de la literatura argentina, al mismo tiempo que su figura crecía en los círculos intelectuales de su nueva patria.

Wilcock publicó una decena de libros en su etapa italiana. Novelas como Dos indios alegres, El ingeniero o El templo etrusco; compilaciones de ensayos breves como Hechos inquietantes; excéntricos libros de relatos como La sinagoga de los iconoclastas, El libro de los monstruos o el ahora republicado El estereoscopio de los solitarios. En todos ellos se destaca su manejo salvaje de lo fantástico, llevado a los límites del absurdo a través del uso magistral de los recursos poéticos y humorísticos. Todos esos elementos aparecen con claridad notoria en El estereoscopio , en donde Wilcock amontona 70 personajes cuyas historias son contadas de un modo tan breve como sorprendente.

Ahí está Baruch, el relojero amigo de las valquirias, a quienes alimenta con migas de pan duro como un viejo lo haría con las palomas en una plaza. O Aulogelio, que nació con aletas en vez de brazos y una uña en lugar de pies, que es verde y creció entre los yuyos del fondo de la casa donde sus padres le permiten arrastrase desnudo y andar con una erección permanente, mientras se conforman pensando que así es feliz, porque ama la naturaleza. O los Carunzi, personajes de alas apenas perceptibles, a quienes los hombres tratan con indiferencia porque son inútiles en el presente, encargándose sólo de algunas cuestiones del pasado, vaciando al azar la memoria, los recuerdos, los archivos.

El estereoscopio de los solitarios y casi todos los libros de Wilcock fueron editados en español recién a finales de los 90, pero lejos de resultar una revelación para los lectores, su nombre continuó siendo un misterio irresuelto. Pero esta reedición que le sigue a la ya realizada de El caos, su único libro de cuentos escrito originalmente en español, y que cuenta con una nueva traducción a cargo de Ernesto Montequín parece haber comenzado a granjearle un nuevo prestigio, aunque más no sea como autor de culto.

Y no se trata de un hecho casual. Hay algo en su literatura que hasta ahora ha resultado infranqueable para los lectores argentinos, como si la necesidad de traducirla del italiano al español hubiera sido además el avatar físico de una ilegibilidad que en realidad siempre fue de otro orden. Quizá era necesario que pasaran estos casi 40 años que separan a la muerte de Wilcock del presente para que en la Argentina se pudiera comprender la naturaleza de su obra. O tal vez simplemente era necesario que una editorial como La Bestia Equilátera le ofreciera estos libros a los lectores indicados. Por fin. «