¿Era un milagro? Aquellos hombres casi que podían caminar sobre el agua salada. La postal era casi bíblica, religiosa, milagrosa, escandalosa, pero se hizo carne en una playa hawaiana. El teniente británico James King fue el primer occidental que describió las caminatas acuáticas en las islas del Pacífico. “Puede decirse que estos hombres son casi anfibios”, tatuó el marino en su diario, en una entrada de 1779. “Siguen el oleaje sobre troncos planos. Usan sus piernas y brazos para guiarlos. Las olas los mueven a una velocidad sobrenatural, y el gran arte es saber deslizarse”, sumaba King, mano derecha del temerario capitán pirata Cook. Los pueblos originarios de Hawái llamaban he e’nalu al milenario rito que practicaban para demostrar su estatus y bravura al domar las olas. Desde el origen de los tiempos, en Hawái todo parecía deslizarse sobre el milenario arte de montar los picos oceánicos.

Los rubios europeos que llegaron a “modernizar” las islas trajeron explotación y enfermedades. Diezmaron a la población originaria. También su cultura. Durante el siglo XIX, la prohibición impuesta por los misioneros protestantes de Nueva Inglaterra a la práctica del he e’nalu casi lo ahoga en los mares del olvido. Sólo algunos rebeldes nativos siguieron practicando el ritual en la clandestinidad de las tórridas playas de Oahu. Dicen, quizá exageren, que el más famoso de aquellos guerrilleros de las tablas fue David Kalakaua, último rey de Hawái. Al final, parece, el rito se mantuvo a flote.

Mucho más allá de la resistencia cultural que guardaba el deporte para los nativos, para principios del siglo XX, los hombres de cabelleras platinadas que venían de la vecina Costa Oeste norteamericana comenzaron a interesarse. Entonces, el he e’nalu dejó espacio al surf, el Beach Boys de Waikiki le ganó la pulseada al linaje polinesio y la sofisticación en el diseño de las tablas dejó en el olvido los rústicos olos (troncos) de madera de koa.

Para los años sesenta, el surf se transformó en un deporte de masas. Generó una novedosa subcultura grande como un tsunami. En esta historia hay pocos personajes que colaboraron tanto para forjar la iconografía del surf como el fotógrafo LeRoy Grannis. Viejo lobo de mar, bravo corredor de mareas, artesano constructor de tablas, colaborador de míticas revistas del gremio. Y, sobre todo, padre de la fotografía de surf.

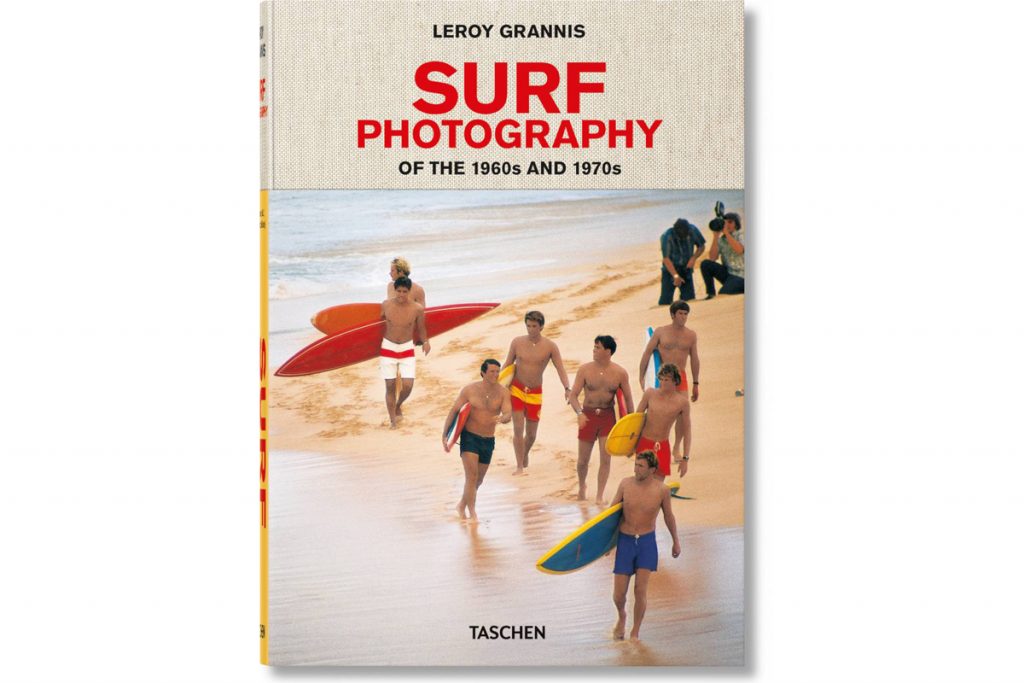

Grannis dedicó décadas a documentar la vida en las playas del Pacífico. Buena parte de su obra fue compilada en un libro fascinante, Surf Photography of the 1960s and 1970s. Una auténtica biografía visual de toda una generación de tablas tomar. Los muchachos del tablón que revolucionaron el arte de domar el oleaje.

La ola que estaba de fiesta

LeRoy Grannis era un tipo perfecto para la playa porque de hecho había nacido a pasitos de la arena. En 1917, en la californiana Hermosa Beach, bien cerca Los Ángeles. Pibe inquieto, se enganchó con las tablas a través de su viejo, surfista ocasional y obrero permanente. Su familia era pobre, la gente del suburbio playero era pobre, todo el país era pobre durante la Gran Depresión de los años treinta: “Mi familia no tenía nada y yo pasaba meses sin tener ni una moneda en el bolsillo. Después tuve un trabajo cortando madera con mi viejo. Ganaba 30 centavos por hora y sentía que era rico. Fue una buena manera de aprender a vivir sin nada”. Incluso sin tabla. Algo cansado de pedirles a sus amigos el barrenador, LeRoy recordaba en una entrevista que un carpintero amigo de su papá le enseñó a trabajar las maderas: “Hice mi primera tabla en 1931. Le di una forma de lo que creía era una tabla de surf, la barnicé y me fui a la playa. La cosa se puso jodida, porque era pesada como una piedra.”

Algunos años después, Grannis se cruzó con John “Doc” Ball, veterano fotógrafo y fundador del Palos Verdes Surfing Club. Lo convenció de unirse a un grupo de surfistas hippies avant la lettre que vivían al mejor estilo californiano, pero con presupuesto tercermundista. En forma cooperativa trabajaban diseñando tablas. Así juntaban unos pesos para sus excursiones a los picos de Malibú, San Onofre y Santa Mónica. Doc Ball los inmortalizaba en el celuloide. Cuando le preguntaban a Grannis sobre sus comienzos en la fotografía no tenía más que piropos para con el autor del libro California Surfriders (1946), considerado el Viejo Testamento de la fotografía de surf. En esa publicación, el jovencísimo LeRoy aparece retratado. Si Grannis es el padre de la “surfotografía”, Ball sería algo así como el abuelo.

Para la década del ’40, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial borró de un plumazo el incipiente crecimiento del surf californiano. La mayoría de los pibes tuvieron que cambiar, a la fuerza, las tablas por los fusiles. Grannis también: “Habíamos estado surfeando todo el día. Escuchamos en la radio que los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor. Nos miramos unos a otros y comprendimos que nada iba a ser igual.” En 1943, se metió en la Fuerza Aérea. Las tablas y las olas quedaron para la próxima temporada de paz.

La tablita

La guerra terminó. Ya de vuelta en Hermosa Beach, la nueva batalla para Grannis consistía en conseguir un mango para alimentar a sus hijos. “En mi primera semana, fui a Malibú. Caminamos un poco con un amigo por la playa y vimos a unos 12 tipos surfeando. El lugar estaba en ruinas. Por ese tiempo empecé a trabajar todo el día en la Pacific Bell Telephone, instalando paneles.” Una larga temporada sabática lejos del mar y las playas, que terminó con un ataque de stress y una úlcera gástrica que casi le cuesta la vida. El consejo de los médicos fue clarito: menos cemento y más arena.

Volvió al surf. Entonces comenzó a perfeccionar su hobby de sacarles fotos a sus colegas escalando las montañas de agua. “No tenía equipos muy decentes. Compré una cámara de 35 milímetros hecha en Alemania del Este y unos lentes Meyer de 400 milímetros. Ese fue el comienzo.” Fotógrafo playero, retrataba a los bronceados chicos que domaban los picos y después les vendía las instantáneas a un dólar. Clientes no le faltaban. Para principios de los años sesenta, el sueño americano se había mudado a las playas de la Costa Oeste. Comenzaba la edad de oro del surf. Sólo armado con su cámara desgastada por el salitre, Grannis fue el primero documentalista que inmortalizó las hazañas surferas para las míticas revistas International Surfing y Reef. Y lo loco era que lo hacía desde el agua: craneó ingeniosos dispositivos fotográficos dignos de la mente de Jacques Cousteau. Fue el primero en retratar desde el mar cómo se corría el salvaje pico Pipeline, en Hawái. Daba miedo.

Mar de fondo

LeRoy Grannis puso su granito de arena para hacer masiva una estética que con el pasar de los años transformó al surf en una cultura global, y también un gran negocio. La iconografía de un nuevo estilo de vida. Postales de un deporte en su adolescencia. Una época anterior a las tablas cortas y las celebridades. Con ese telón marino de fondo que es digno de los cuadros de Hokusai.

Algo harto de la competencia entre los fotógrafos de surf por captar el ángulo perfecto, a finales de los años setenta Grannis abandonó la fotografía profesional, pero nunca se alejó demasiado de la arena. Cuentan que surfeó hasta sus 84 años. Murió en febrero de 2011 en su casa. A pocas cuadras de la playa, el mar y los pibes que esperan pacientes la última ola.

Más para leer sobre olas salvajes

El libro Años salvajes del periodista estadounidense William Finnegan es un clásico moderno con historias de surferos. En el grueso volumen, premiado con el Pulitzer en 2015, el cronista de la revista The New Yorker repasa en primera persona sus andanzas y desandanzas en los siete mares. Relato de iniciación, amistad, amor, pánico y locura. También, una inmersión en los misterios de los océanos. El periodista surfer asegura: “Los mejores días en los mejores picos tienen un cierto aire platónico, ya que encarnan el modelo de lo que los surfista anhelan que sean las olas. Pero ese comienzo también significa el final de todo.”

Buenos Aires Surf, cuatro destinos

Mar del Plata: la cuna y capital argenta del surf. Se corren olas todo el año, incluso en invierno, cuando el frío golpea más que el mar.

Miramar: la ciudad de los niños es imán para los domadores de olas. Las mejores se forman cerca del muelle de pescadores y cerca del vivero.

Necochea: otro parada obligada, con playas amplias y olas de recorridos largos que no se cortan al toque.

Monte Hermoso: bien al sur de la provincia, agua más cálida, olas amables, ideal para los principiantes.