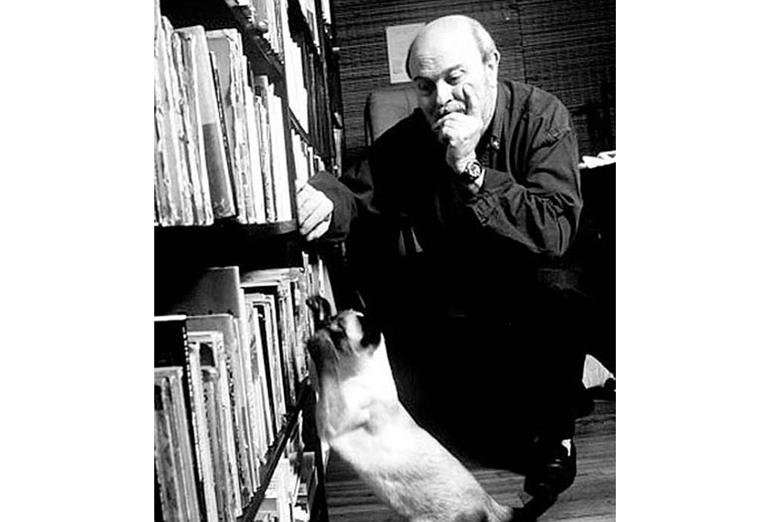

A 21 años de su muerte, volver a referirse a la figura y la obra de Osvaldo Soriano implica necesariamente el hecho de ingresar en el lado oscuro de la literatura. De internarse en un territorio en el que lo personal se mezcla con la obra y donde lo popular y lo masivo se confunden en un razonamiento falaz según el cual tener muchos lectores es lo contrario de un mérito. Porque es un hecho que sus novelas, que durante las décadas de 1980 y 1990 se convirtieron de forma invariable en éxitos de venta, no siempre fueron bien recibidas por parte de las elites de la crítica y la academia. Es por eso que hablar de Soriano implica la inevitable tarea de entender qué es el canon literario y cuáles los mecanismos que lo articulan y le dan forma.

Pero también aceptar que más allá de su lugar de escritor y del alcance de su obra, Soriano era dueño de una personalidad áspera sobre la que muchas veces recayeron acusaciones que le endilgan una conducta despótica. Por fuera de esas discusiones están sus libros, que marcaron su tiempo y de alguna manera ayudaron a trazar el perfil de una época en la Argentina: el proceso histórico del regreso a la democracia a comienzos de los 80. Novelas como No habrá más penas ni olvido, A sus plantas rendido un león o Una sombra ya pronto serás ayudaron a abordar desde una plataforma de metáforas accesibles la complejidad de un proceso de cambio social y político muy profundo.

La literatura es un campo inabarcable del que apenas suele verse su capa más superficial, aquella que es pulida por quienes marcan el ritmo de las agendas: los suplementos de cultura, la crítica y la academia. Son ellos lo que validan lo que queda dentro de ese marco acotado y específico que es el canon literario y, por lo tanto, también lo que queda fuera de él.

En esa periferia es donde ha quedado no sólo la obra de Soriano, sino también donde históricamente han ido a parar otros escritores. Es el caso de Roberto Arlt, a quien Ricardo Piglia intentó absorber dentro del canon a partir de notables piruetas académicas, consiguiéndolo apenas a medias, u Horacio Quiroga, despreciado por colegas como Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares. También a ese limbo es a donde distintos movimientos más bien recientes intentan desterrar a Julio Cortázar, a quien no se le perdona el hecho haberse dejado la barba; a donde de buen grado recluirían a Rodolfo Walsh si la calidad de su obra no fuera tan inapelable. Y a donde por años se mantuvo oculto a Leopoldo Marechal, acusado del delitos de leso peronismo él mismo, parafraseando el eufemismo con el que se mencionaba a Juan Domingo Perón tras el golpe de estado de 1955 (el tirano depuesto), se autodenominada el poeta depuesto, lugar del que todavía nadie se ha decidido a rescatarlo de forma definitiva.

Todos ellos son, algunos más que otros, las víctimas más visibles del canon aunque, claro, los motivos para esa excomunión son muy diversos entre sí. En el caso de Soriano lo que se le reprocha es la aparente llaneza de una obra escrita para ser consumida y entendida por las mayorías. Una voluntad popular. Es cierto que en sus novelas hay una mayor preocupación por el relato que por las formas, aunque de ninguna manera puede hablarse de una escritura tosca ni descuidada. Soriano contaba historias y en esa acción de narrar sin dobleces ni rebusques se jugaba su pulsión literaria.

Se puede decir que el canon no es otra cosa que un montaje, un recorte que persigue el objeto de destacar una parte por sobre el todo. Igual que el cine, arte del montaje por excelencia, el canon literario genera un fuera de campo en el que todo lo que se elude va cobrando fuerza mientras más se lo niega. Y si el objeto de todo canon radica en fundar la idea de lo maravilloso, aquello que es dejado afuera adquiere las características de lo fallido, lo prescindible, lo indeseable. Para ponerlo en términos conocidos, el canon literario representa la institución de una civilización erigida a espaldas de la barbarie. Y Soriano construyó su obra en lo profundo del territorio bárbaro y tal vez eso explique en parte las razones del velo que la cubre parcialmente. Como sucede con los textos literarios de Roberto Fontanarrosa, que también fueron levantados en el terreno en el que las letras se cruzan con los espacios de la cultura más popular, la obra de Soriano es empujada a los suburbios de la geografía literaria.

Uno de los mecanismos más reiterados para recortar y dejar fuera la obra literaria de Soriano suele ser, justamente, la de impugnarla por razones personales que están más allá de ella. A tales fines suelen citarse varios ejemplos en los que el propio escritor habría intercedido de forma directa para perjudicar a colegas periodistas que firmaron o publicaron artículos negativos sobre alguno de sus libros. Entre las víctimas de Soriano se menciona a Martín Caparrós, Charlie Feiling, Guillermo Saavedra o Daniel Link. En todos esos casos, Soriano, vengativo, pide a quien corresponda la cabeza de sus agresores. Pero aunque todas esas historias son dignas de crédito y la conducta de Soriano indefendible, ¿pueden esgrimirse como argumentos válidos en contra de su obra? ¿Debe juzgarse el trabajo de un escritor por sus errores como persona? ¿Deben despreciarse los cuentos de Borges por sus comentarios racistas o su apoyo a regímenes totalitarios? ¿Debe abjurarse de los libros de Cortázar o García Márquez a partir de su simpatía por la revolución cubana? ¿Deben quemarse los trabajos de Vargas Llosa por su derechismo recalcitrante o su supuesta mezquindad personal? ¿Cuál es el punto que separa lo personal de lo artístico? Escribiendo sobre Soriano la pregunta no solo vuelve a quedar sin una respuesta definitiva, sino que genera un nuevo interrogante: ¿realmente importa lo que digan los dueños del canon a la hora de leer?