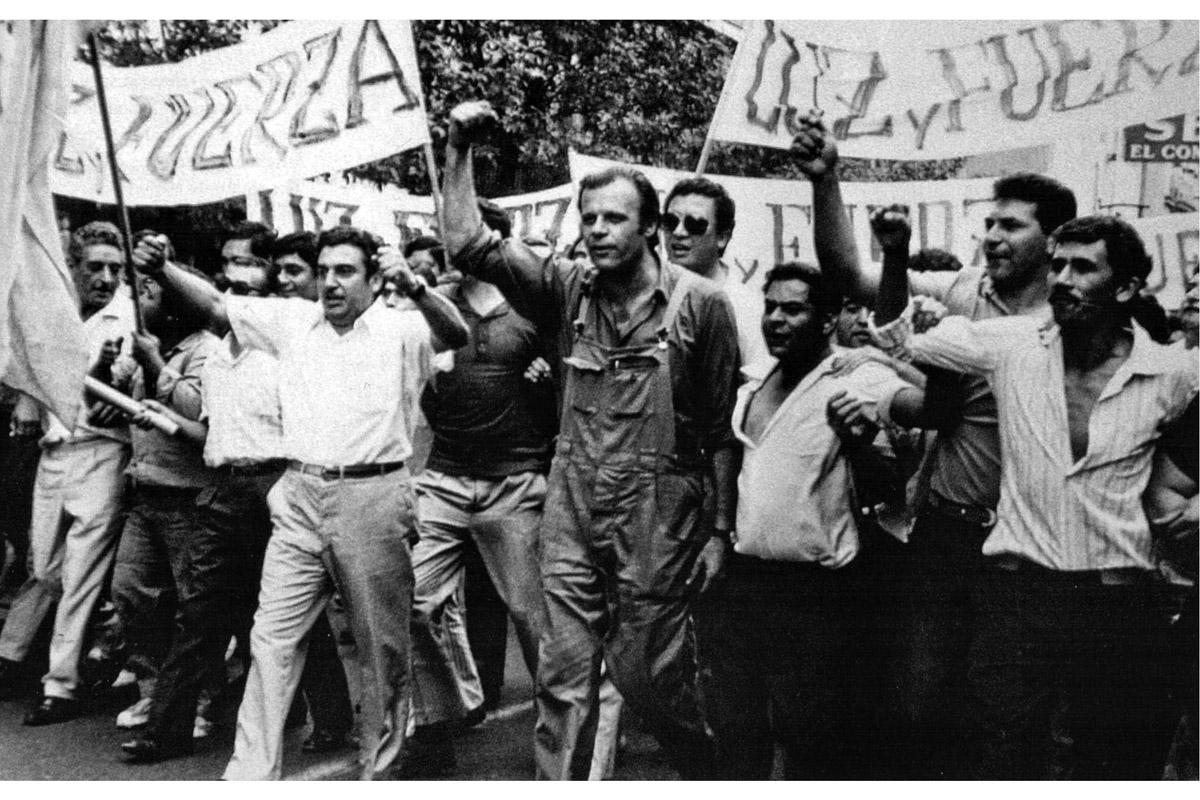

A 52 años de aquella pueblada que conmovió al paìs y selló el inicio del fin de la dictadura de Onganía. El rol de los sindicatos combativos. Y algunos nombres claves: Agustín Tosco, Atilio López,

El período conocido como Revolución Argentina, caracterizado por el desembarco de la tecnocracia en la gestión pública, la extranjerización de la economía y la cancelación de la vida cultural y política de la población, encontraba su límite en una ola de descontento y movilización popular que tenía como eje a las principales ciudades del interior: Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Corrientes, Bahía Blanca.

¿Por qué el estallido tenía su epicentro en las provincias? Una explicación posible, sugerida por el sociólogo Juan Carlos Torre, reside en la articulación entre el paisaje urbano y la vida colectiva alrededor de la fábrica que se verificaba en el interior industrial. Es decir la superposición entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, la extensión de los vínculos y de las oposiciones de clase a la comunidad, todos elementos que, probablemente, favorecían una rápida irradiación de los conflictos. En Buenos Aires, si bien presentes, estas amalgamas tendían a diluirse o a confundirse con la extensa y multifacética geografía urbana. Asimismo, cabe añadir lo sostenido por el líder gráfico, Raimundo Ongaro, quien consideraba que la concentración de los medios represivos de la dictadura en la Capital Federal y sus alrededores producía este desplazamiento del centro de gravedad de las luchas hacia las periferias.

Lo cierto es que el movimiento de protesta que estremeció a la Argentina entre 1969 y 1972 tuvo como teatro a las ciudades del interior y, sin lugar a dudas, tomó su forma más acabada en Córdoba. Si bien constituye un exceso fijar en tal o cual sector el protagonismo de una insurrección en la que participó gran parte del pueblo cordobés, es inocultable la importancia que tuvieron –antes, durante y después del estallido- tres organizaciones sindicales. Nos referimos a la UTA local comandada por Atilio López, quien a su vez ocupaba el cargo de secretario general en la CGT regional; SMATA -el gremio más poderoso de la provincia- a cuyo frente se ubicaba Elpidio Torres; y Luz y Fuerza de Córdoba, que tenía como referente a Agustín Tosco, figura destacada del sindicalismo independiente.

La CGT cordobesa gozaba de una tradición de relativa autonomía respecto de la central nacional, lo que le permitía anudar en la acción sus diferentes perfiles internos. Mientras la UTA y el SMATA se alineaban con la CGT Azopardo o “Legalista” (cuyo hombre fuerte era el metalúrgico Augusto Vandor), Luz y Fuerza de Córdoba formaba parte de la CGT de los Argentinos liderada por Ongaro. A su vez, el movimiento obrero ensayó una alianza sin precedentes con los sectores estudiantiles nucleados en la Federación Universitaria de Córdoba. Veamos, entonces, cómo se eslabonaron los acontecimientos.

La temperatura del país comenzó a subir a principios de mayo con las enérgicas protestas de los estudiantes universitarios de Resistencia, La Plata, Rosario, Córdoba y Corrientes que rechazaban la privatización de los comedores de las casas de estudios y el eventual aumento en sus precios. Más allá de este conflicto –a la postre minúsculo-, las aguas se encontraban agitadas desde que el presidente de facto Juan Carlos Onganía dispusiera de un plumazo la intervención de muchas universidades.

Los choques entre estudiantes y fuerzas de seguridad repercutieron en toda la escena nacional y concentraron la atención del país, especialmente cuando corrió la noticia de que un estudiante correntino, Juan José Cabral, y otro rosarino, Adolfo Ramón Bello, ambos de 22 años, habían perdido la vida. La conmoción, avivada por la muerte de Norberto Blanco -un aprendiz de obrero metalúrgico de 15 años-, llevó a que las dos CGT nacionales convocaran a un paro de 24 horas para el 30 de mayo con el fin de repudiar el autoritarismo oficial y la política económica digitada por el ministro Adalbert Krieger Vasena -gestor del ingreso argentino al FMI durante la Revolución Libertadora-, cuyas medidas contraían el salario real y promovían el incremento de las metas de producción.

En el caso particular de Córdoba, los trabajadores y trabajadoras acumulaban, además, un conjunto de reclamos que acentuaban el clima de exasperación que cubría al país: un gobernador ilegítimo impuesto por el Ejecutivo nacional, «descuentos zonales» (que avalaban el pago de salarios hasta un 11% inferiores a los que regían en Buenos Aires) y la derogación del «sábado inglés» (por el cual los cordobeses trabajaban medio día y cobraban la jornada completa). Tiempo después, el ministro Vasena manifestaría su sorpresa, pues se trataba, según él, de “los obreros mejor pagos” de la Argentina.

El 14 de mayo, con las protestas estudiantiles de fondo y un día después de la derogación del “sábado inglés”, 5.000 trabajadores de IKA-Renault, la fábrica más grande de la zona, junto con FIAT, realizaron una importante asamblea en el club Córdoba Sport que, al finalizar, fue fuertemente reprimida. El episodio terminó de espesar los ánimos y suscitó un paro de dos días motorizado por mecánicos y colectiveros.

En otros lugares como Tucumán y Rosario los conflictos ya estaban en pleno desarrollo. El 19, tras el sepelio del estudiante Bello, sindicalistas y curas tercermundistas que participaban de una “Marcha del Silencio” fueron dispersados con gases por la policía. Atenta al formidable grado de agitación en las bases, la CGT cordobesa decidió convocar a un paro por 37 horas a partir de las 11 de la mañana del 29, un día antes de la huelga nacional. El ‘mayo argentino’ comenzaba a electrizarse.

Luego de dos semanas de frenética preparación en fábricas, sindicatos y centros vecinales, se desencadenaron hechos que quedarían grabados en la memoria popular y significarían una dura lección para las clases dominantes que procuraban, de una buena vez y por el tiempo que fuera posible, apartar al pueblo de los asuntos nacionales.

En las primeras horas del día 29 el aire se cortaba con cuchillo en la capital mediterránea. Rápidamente se produjeron los primeros encontronazos entre la policía y grupos de estudiantes en el barrio Clínicas. La resistencia era mayor de la prevista. Cerca del mediodía los acontecimientos se fueron desplazando hacia el centro. La policía, desbordada, comenzó a tirar con balas de plomo. Cayó muerto el mecánico Máximo Mena. La indignación trepó varios escalones y encolerizó a la ciudad. Desde distintos puntos fabriles grandes columnas de obreros se lanzaron a las calles céntricas obligando al repliegue policial. Armaron barricadas y se hicieron con el control de unas 150 manzanas. La confusión era tal que policías y gendarmes se disparaban entre sí.

Las autoridades, azoradas, pidieron la intervención del ejército, que para la noche despejó la zona, pero las refriegas se trasladaron a los suburbios, donde trabajadores apostados en los edificios demoraron el avance de los uniformados mientras los vecinos daban albergue a los manifestantes. El movimiento se prolongó hasta el día 31. Para esos momentos se contaban unos 300 detenidos, alrededor de una treintena de muertos y centenares de heridos. Se constituyeron tribunales militares: Torres fue condenado a cuatro años de prisión, Tosco a ocho.

Un día antes, el 30, se efectuó el paro de las dos CGT en defensa de los convenios colectivos, los salarios y en oposición al “Plan Estabilizador”, que entrañaba una pérdida del poder adquisitivo, la privatización o provincialización de los servicios estatales, cesantías masivas, quitas al sector pasivo y “racionalización” del empleo público. Desde luego, el pliego de reclamos incluyó una renovada crítica a la represión oficial, único recurso con que el gobierno procuraba tramitar el descontento popular.

La llamarada de aquellas jornadas tardaría en extinguirse. Los argentinos y argentinas empezaban a desembarazarse de la moribunda dictadura que se había propuesto “objetivos, pero no plazos”. En junio de 1970 –poco después de una segunda pueblada en Córdoba conocida como “Viborazo”- Onganía dejaba el poder y comenzaba a contornearse el retorno de Perón al país. El “Cordobazo”, junto a los demás levantamientos del interior, representó, cómo dudarlo, la condición de posibilidad para la reinstauración democrática, así como el ápice de una larga resistencia iniciada una década y media atrás. Descascarar el hecho, reconstruirlo y hacerlo inteligible nos permite transportarnos a la carnadura de una época, así como vislumbrar (o reafirmar) de qué son capaces los pueblos cuando ven sofocada su dignidad.

El miércoles habrá una gran movilización para acompañar a la expresidenta al edificio de Comodoro…

El rol de Marco Rubio y de AmCham para incidir en la Justicia argentina y…

La CGT postergó hasta el martes una definición sobre la modalidad de acompañamiento a CFK.…

Con las obras públicas en su mínima expresión, el Ministerio de Economía ofrece otros negocios…

Evalúan que el fallo, cuya inmediatez tomó por sorpresa a más de un funcionario, dejó…

Afirma que el fallo de la Corte y la proscripción de Cristina Kirchner "son una…

Cristina está presa y cargada de energía, el periodismo del establishment sufre en televisión.

En el tribunal esperan que el fiscal Luciani se oponga y todavía no hay una…

¿Una trampa de Israel contra el sueño pacifista de Donald Trump o una maniobra del…

Una misión llegará a fin de mes para revisar las cuentas oficiales y también para…

El bloque buscaba llevar al recinto en el Senado la media sanción de los proyectos…

Que el ataque israelí a Irán haya matado a uno los principales negociadores que debían…