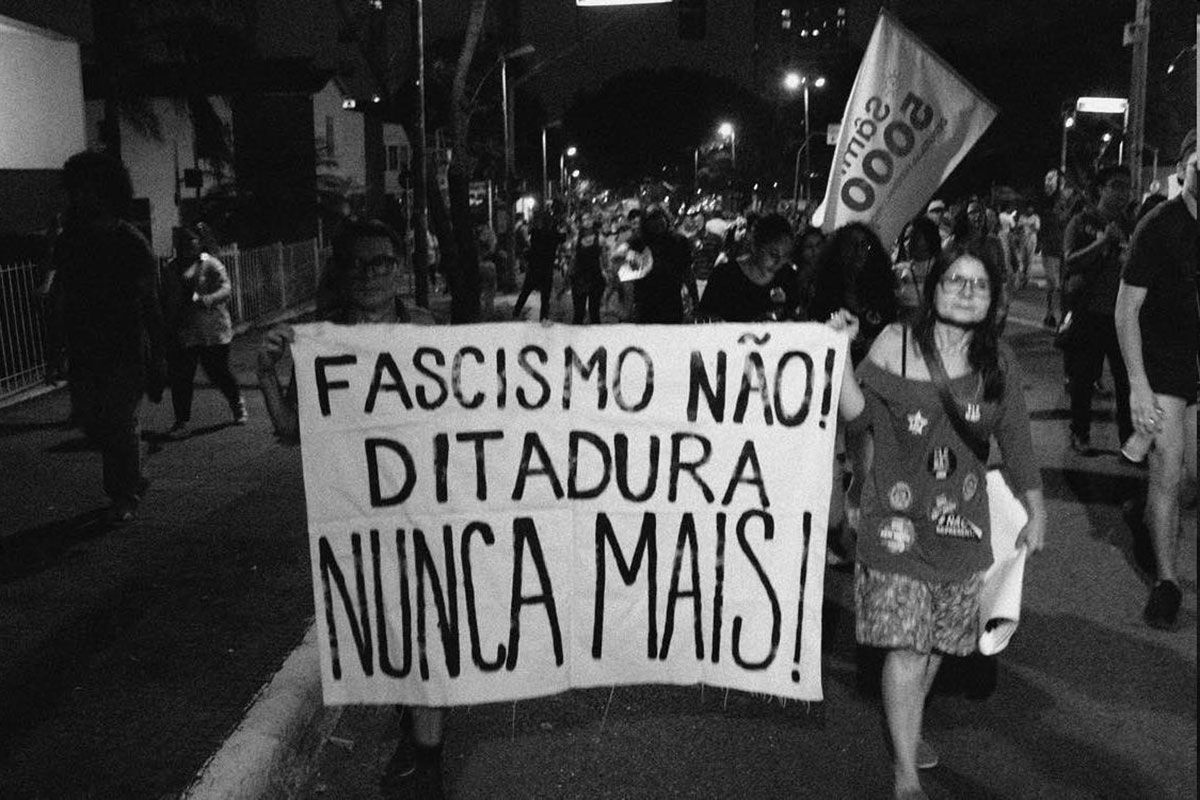

Cada país atravesó el debate sobre el abordaje de los delitos de las dictaduras dentro de sus posibilidades políticas e institucionales. Las preguntas no se clausuraron, continúan.

Algunas de ellas, Argentina (1984), la primera comisión chilena (1990) y en parte la de Perú (2000), marcaron las incipientes democracias. Otras se crearon muchos años después del retorno al Estado de derecho, insertas en el debate sobre la impunidad o el abordaje del pasado. Entre ellas la de Brasil (2012), la segunda de Chile (2003), Paraguay (2004) y Uruguay (2000). En el contexto de conflictos armados o procesos de violencia, algunas comisiones se crearon como parte de los acuerdos de Paz, por ejemplo las de Guatemala (1997) y El Salvador (1992), o son parte de complejos sistemas de rendición de cuentas que pretenden abonar al fin del conflicto, como es el caso de Colombia (2022).

Estos escenarios político-institucionales estuvieron condicionados por algunos elementos, empezando por los tipos de crímenes que hay que tratar. El tipo de apertura democrática, los acuerdos políticos y el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también han dado un margen respecto a las medidas para abordarlos y la agenda de promoción de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sin embargo, y tal como lo han planteado tanto investigadores como activistas, existe una pregunta común en todos nuestros países. En palabras de Stanley Cohen, “cada país que transita el proceso de democratización tiene que decidir qué debe hacerse con la policía secreta, con los torturadores, con los escuadrones de la muerte, con los informantes y con los colaboradores del viejo régimen y sus superiores políticos. ¿Sus acciones deberían ser investigadas?, ¿Deberían ser perseguidos, expuestos, hechos responsables y castigados? ¿O para dejar cicatrizar viejas heridas, para alcanzar la reconciliación nacional, para preservar una frágil democracia, debería permitirse que el pasado se aleje y que los violadores de derechos humanos se beneficien con la amnistía, impunidad, olvido y reinserción en el nuevo orden social?”

Las respuestas fueron diversas, muestran un aprendizaje entre uno y otro proceso nacional y también han demostrado que las preguntas no se clausuraron con el tiempo, por el contrario, se encuentran en constante discusión.

Más allá de la tarea de documentar o probar los hechos, todas las comisiones de la verdad se vincularon con el reconocimiento social de lo sucedido, demostrar su existencia, a la vez que discutir los alcances de su tratamiento. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, las comisiones de la verdad han sido el primer reconocimiento oficial de la responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos humanos. Cuando durante la transición se obturó esta posibilidad, las organizaciones de la sociedad civil establecieron otros mecanismos de verdad, hasta que fue posible hacerlo oficial. Los informes Uruguay Nunca Más publicado en 1989 por el SERPAJ, y Brasil: Nunca Mais de 1985, de la Arquidiócesis de San Pablo son representativos de estas iniciativas.

Un segundo debate recurrente es la relación entre la construcción de la verdad y el alcance de la justicia. Con el trabajo de las comisiones, el registro de los hechos se transforma en un acto de decir la verdad y es en él cuando se restaura algo de lo justo. Cuánto de ello le corresponde al juzgamiento, ha sido y es una disputa permanente. Las comisiones se han creado y trabajado en escenarios donde el intento oficial puede haber buscado una “verdad definitiva”, un cierre, y la expectativa social puede discutir la activación del debate público o la inclusión de políticas institucionales permanentes.

Las discusiones de la CONADEP sobre la publicación de una nómina de responsables, la organización de la información desde la lógica jurídica y el debate por la remisión de las denuncias a la justicia son paradigmáticas de este dilema. Por su parte, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada en 1990 en Chile (Rettig) investigó las desapariciones forzadas y ejecuciones políticas ocurridas durante la dictadura (1973-1990), atribuyendo responsabilidades, pero orientada a una agenda de verdad y reconciliación, sin sanciones por los delitos y en el marco de una transición a la democracia en la que las Fuerzas Armadas conservaban enormes cuotas de poder. La Comisión para la Paz de Uruguay (2000) también atravesó estos debates y finalmente, a 15 años de finalizada la dictadura, no tuvo competencias para citar a declarar, para asignar responsabilidades individuales ni remitir información a la justicia.

Valoradas, criticadas, exitosas o fallidas, incluso olvidadas o fuera de las referencias de los activismos en Derechos Humanos, las comisiones de la verdad en Latinoamérica se destacan por incorporar el objetivo de impulsar un entramado institucional garante de las obligaciones de Memoria, Verdad, Justicia, como legado de su tarea. Entre las recomendaciones de sus informes finales, encontramos la promoción de investigaciones judiciales; la adopción de normas internacionales que reconozcan los crímenes de lesa humanidad; la eliminación de la legislación represiva; la asistencia social y la reparación económica a las víctimas y sus familiares; y los pedidos de perdón oficiales. Sin embargo, otras se vinculan con una mirada de largo plazo, como las políticas de educación en y para los Derechos Humanos; la creación de organismos estatales que dinamicen el proceso de memoria, verdad y justicia; la preservación de archivos y sitios históricos.

Las comisiones de la verdad posicionaron en la agenda pública la discusión sobre los crímenes de lesa humanidad, abonaron la memoria social, y a raíz de todo ello, sedimentaron un significado compartido de la relación entre la democracia y los derechos humanos. En el caso argentino, la CONADEP tiene, además, un valor probatorio en los juicios penales, al identificar centros de detención, víctimas y métodos. Ambos valores, el social y el judicial, fueron parte de la paulatina construcción de un contexto regional que revisó las políticas de impunidad a partir de las obligaciones internacionales de los Estados. El proceso actual presenta el desafío de sostener este legado frente a los constantes intentos de revertirlo.

El grupo comandado por Vicentico y el Sr. Flavio emprenderá un tour por buena parte…

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) pidió trasladar a Campo de Mayo a presos condenados por…

El documental "La hija del no" recupera la lucha histórica de las docentes, vecinos y…

El jefe de gabinete responde a los por el escándalo con la criptomoneda que involucra…

Se trata del Museo Mario Brozoski de Puerto Deseado en Santa Cruz. Exhibe unas 100…

Las centrales fijaron un reclamo común pero creen que no habrá acuerdo y la actualización…

En el laberíntico teatro de la política, Ecuador ha subido el telón para presentar una…

El presidente ecuatoriano no tuvo suerte este lunes con el presidente del Gobierno, que estaba…

Así lo asegura la especialista Daniela Hozbor. América registró diez veces más casos que el…

Mark Carney señaló en su campaña que "Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestro…

Denuncian que el GCBA lleva una semana de atraso. Las autoridades aducen problemas administrativos. La…

Angelo Becciu fue sentenciado por malversación en operaciones inmobiliarios. Lula y su encuentro con Assange en…