Marcado por la pandemia, el día del detenido desaparecido abrió este año una nueva reflexión acerca de la ausencia del cuerpo. El horror del crimen de Estado y el dolor de los muertos por un virus hasta ahora imparable.

Con facilidad nos damos cuenta que el zoom no reemplaza los abrazos. Menos evidente es que nuestra comprensión del mundo tampoco es igual después de tantos meses de encierro. ¿Por qué?

Desde que nacemos llegamos a un mundo que contiene un conjunto de sentidos que son parte de la comunidad que nos recibe. Los incorporamos a medida que vamos creciendo a partir de lo que nuestros mayores nos transmiten “con la leche templada y en cada canción”, como decía Serrat. En la interacción con otros en la escuela, el club o el barrio y sobre todo, a partir de nuestra propia experiencia con esas transmisiones generacionales es que vamos haciéndonos una idea del mundo y vamos aprendiendo a vivir en él. Piaget advertía que no somos esponjas o recipientes vacíos que se llenan de palabras o sentidos. El conocimiento no es algo que tienen algunos y que le dan a otros, sino que es en la acción en el mundo donde somos capaces de comprender, producir y apropiarnos del conocimiento sobre el mundo del que somos parte.

Necesitamos oler, tocar, mirar, hacer; y quedándonos en casa eso se hace más difícil. Pasamos horas mirando curvas, leyendo (o haciendo) proyecciones, observando comunicadores que con cara de gravedad leen números de muertos, contagiados y camas disponibles, y nos cuentan luego historias esperanzadoras de los recuperados. Aprendimos a conectarnos a plataformas virtuales y hablar un nuevo dialecto que incluye palabras y términos como “el R”, la “trazabilidad” o la “inmunidad de rebaño”. Y con todo eso intentamos diagnósticos y conclusiones de la realidad, con la esperanza de hacer menos frágil e impredecible el futuro.

Pero hace varias semanas distintas voces nos mostraron que a pesar de la apariencia de sobre información, estamos frente a una catástrofe sin imágenes. No vemos los muertos, no nos acercamos al sufrimiento de quienes están internados, conectados a un respirador sintiendo que el aire se les termina; ni al de sus familias, que no pueden acompañarlos.

Una de esas voces es la del escritor español Arturo Pérez Reverte. En su reciente nota “No vimos bastantes muertos” advierte que han sido escamoteadas todas aquellas escenas que muestran qué es lo que pasa “cuando la naturaleza, que no tiene sentimientos, se muestra despiadada y mortal”. Ni cuerpos, ni deudos, ni cajones. A lo sumo, “viudas y huérfanos filmados de lejos para que las lágrimas no salpicasen la lente de la cámara ni se oyeran sus gritos de dolor o cólera”.

No lo vemos. Entonces le pasa a otros.

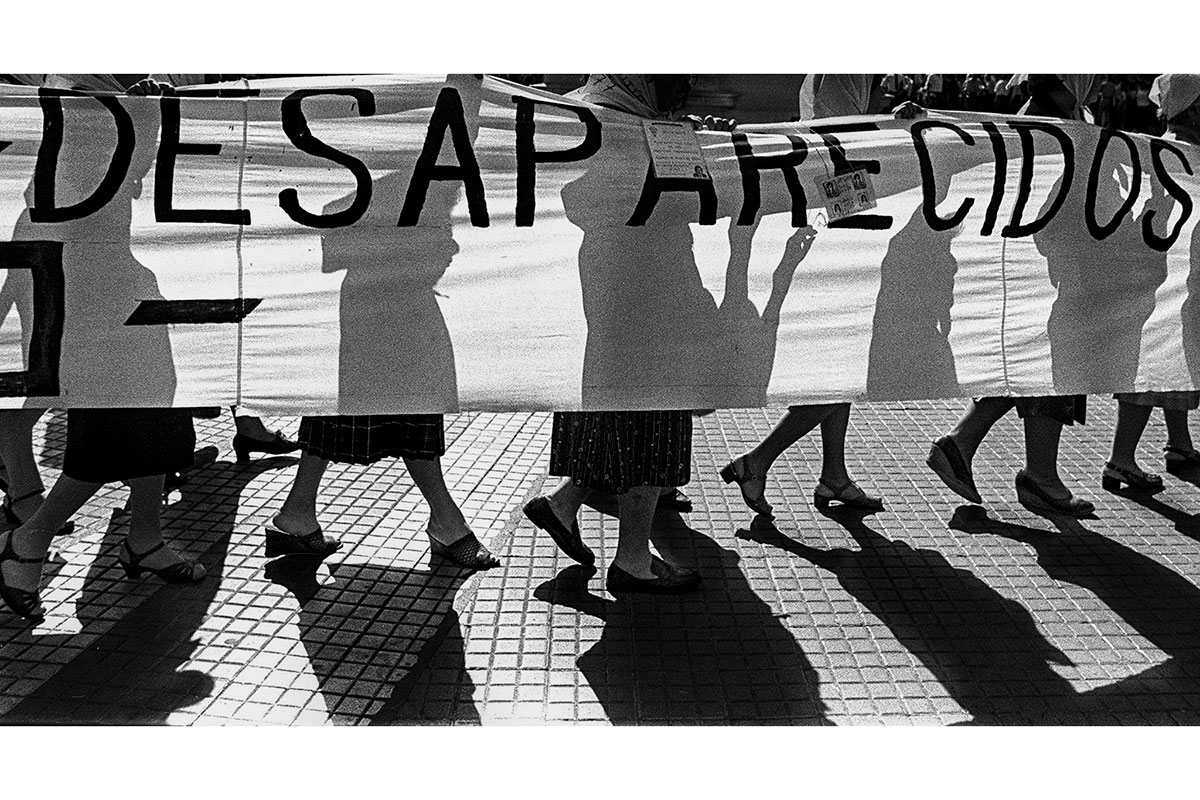

Viendo las actividades que recordaban a los desaparecidos, y haciendo todas las salvedades por las diferencias abismales entre aquel momento histórico y este, me resulta imposible evitar cierta comparación: hace más de 40 años tampoco había imágenes de los muertos.

Los campos de concentración se distribuían por todo el país, ocupaban dependencias de la administración pública, comisarías, escuelas. Los operativos de secuestro se realizaban con despliegues casi cinematográficos, con soldados por los techos y cuadras enteras sitiadas. La presencia policial y de las fuerzas armadas en las calles, las requisas en medios de transporte, en clubes, bares y escuelas eran una amenaza constante, pero de cuyas consecuencias no había imagen.

Eso, exactamente eso, es lo que caracteriza a la desaparición forzada: la ausencia. “No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido” es quizás la mejor definición, acuñada por el genocida Videla frente a las preguntas de un periodista. Y es ese no estar lo que lo hizo tan efectivo en la destrucción de lazos sociales. En un bello texto escrito hace más de 20 años, Mercedes Vega Martinez decía que el desaparecido en tanto significante “… nombra un vacío, un agujero, una ausencia radical, ya que ‘el desaparecido’ deja de tener presencia, identidad, humanidad, derechos. (…) No hay cuerpo, no hay ritos, no hay tumbas ni lugar. Todo en él es incierto. Es vacío.”

Cada agosto recordamos a los 30 mil desaparecidos, los horrores que sufrieron en los campos de concentración y también, el dolor que provocó ese vacío en sus familias y compañeros. Pero reflexionamos menos sobre el vacío que la desaparición forzada produce en el conjunto social.

La ausencia no produce el mismo efecto en toda la población. Los psicólogos Janine Puget y René Käes, en el libro Violencia de Estado y psicoanálisis, observan que para quien está desaparecido el dolor es, mientras que para aquellos que viven en estado de amenaza política el dolor es imaginado. Esta diferencia no resulta para nada menor: unos experimentan lo que es, otros se imaginan cómo será e intentan no llegar a esa situación. Pero ¿qué pasa con quienes no perciben esa amenaza?

La psicología -Freud en particular- se ha extendido en esta cuestión pensando qué hacemos cuando nos encontramos frente a una amenaza de estas características, lo que llaman “mecanismos de defensa psíquicas». El sociólogo Daniel Feierstein, articulando estos conceptos con la afectación producto de un genocidio, sostiene que frente al terror que produce una amenaza para la que no podemos construir una estrategia para la acción, se produce la ajenización de la situación amenazante. Me defiendo encontrando explicaciones que permitan excluirme del peligro: “por algo será”, “algo habrán hecho”. Estas frases que muchas veces entendimos con desprecio por quienes las esgrimieron por considerarlos cobardes y hasta cómplices, son en realidad modos de sentirnos a salvo.

A ellos se los llevaron porque hicieron algo. Yo, como no hice nada, no corro peligro. Este modo de defensa tuvo costos altísimos para nuestra sociedad. La división entre ellos y yo, fue fracturando las relaciones sociales de solidaridad entre pares, porque esos ellos estaban entre nosotros: eran trabajadores de la misma fábrica, estudiantes de la misma escuela, vecinos del mismo barrio. Estaban entre nosotros, pero no eran como nosotros. Podían ser cualquiera, pero al mismo tiempo, no podían ser yo. “Nunca se conoce del todo a la gente” decía la abuela de una amiga, frase que resume la cuota de desconfianza necesaria para sentirse a salvo.

Para el que estaba en un campo de concentración la situación era tangible. Para las familias y compañeros que los buscaban existía la certeza del peligro y la incertidumbre sobre el resultado de la situación. En cambio para el conjunto social no había certezas: no había cuerpos, ni caras; no había nombres ni historias; no había posibilidad de poner en palabras aquello que estaba pasando, es decir, no había posibilidad de entender y conceptualizar el horror.

Cuando no podemos dar sentido a algo que nos pasa, no podemos nombrarlo. Y cuando no podemos poner palabra sobre el miedo, el horror, el dolor; no podemos enfrentarlo. Queda ahí, agazapado, operando sobre nuestras elecciones y decisiones sin que podamos siquiera darnos cuenta.

Quienes primero lo supieron -o lo intuyeron- fueron los organismos de derechos humanos, y en particular, las Madres de Plaza de Mayo. Era necesario reconstruir el lazo que unía a sus hijos, y a ellas mismas, con el resto de la sociedad; devolverles la humanidad, el nombre, la cara, los sueños. Las fotos de los desaparecidos colgadas de su cuello comenzaron a acompañarlas. Se los veía con rostros felices en situaciones cotidianas: con la familia, en la escuela, de vacaciones. Volvían a tener cara y nombre, a ser como cualquiera de nosotros.

Pero quizás la mayor potencia haya estado en los pañuelos blancos, que con el nombre de sus hijos bordado (como en un delantal escolar) le pusieron una imagen ya no solo a sus hijos sino a todos los desaparecidos. Le otorgaron una imagen y una corporeidad al vacío de la desaparición.

Lejos estamos de aquella época. Los muertos de hoy no mueren en salas de torturas, sino asistidos por personal de salud que, mal pagos y mal equipados, arriesgan la vida para intentar salvarlos. Sin embargo hay un punto en el que ambas situaciones se acercan: para quienes están internados el dolor es, para sus allegados el dolor es imaginado y los invade la angustia y la desesperación por no saber si se recuperarán. El resto de la sociedad parece pensar que esto le pasa a otros. Que “para la mayoría es solo una gripe”, que “no estoy en el grupo de riesgo así que no me va a pasar nada”, que “con lo que pago de prepaga no me voy a quedar sin cama”.

Que “algo habrán hecho”.

Por ahí, Perez Reverte tenga razón, y sea momento de ver más muertos, no para alimentar el morbo, sino para reconstruir los lazos que nos unen con quienes padecen la enfermedad o la pérdida de seres queridos. No para generar miedo, sino para volver a ser parte de un nosotros.

La agrupación Hinchas Unidos del Sur lanzó la iniciativa, con el fin de "plantarnos frente…

Revés para el ministro desregulador, Federico Sturzenegger. La Sala I del tribunal de apelaciones priorizó…

En las seis composiciones del nuevo álbum Francisco Huici, aborda los mundos medievales árabes, sefaradíes…

Luego de la masiva despedida, las puertas de la Basílica fueron cerradas a los fieles…

Santiago Caputo se reunió esta semana con Maximiliano Abad, presidente de la UCR en PBA…

Se espera que a las 18 el acceso a la fila finalice, para mantener la…

Una de las mediciones privadas que se anticipa a la del Indec registró una ralentización…

El Festival de Poesía regresa a la Feria con una atractiva propuesta de tres días…

Está acusada de malversación y abuso de autoridad por presuntas irregularidades en una licitación y…

Próxima a cumplir medio siglo de vida, la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires…

Es una obra de Laika, artista callejera italiana a la que se compara con el…

El funeral de Estado se llevará a cabo este sábado. Contará con la presencia de…