“Selva, noche, luna / pena en el yerbal. / El silencio vibra en la soledad / y el latir del monte quiebra la quietud / con el canto triste del pobre mensú”, cuenta Ramón Ayala en el “El mensú”, poema-canción-retrato de la vida desdichada del peón rural que sobrevive a duras penas trabajando las rojas tierras de Misiones. El término “mensú” viene de mensual o mensualero. Se llama así a los jornaleros misioneros, correntinos, paraguayos y migrantes europeos que eran –aún lo son- oprimidos por los terratenientes en las plantaciones de yerba mate, los obrajes y otros colorados infiernos de la verde selva.

El pionero en denunciar la explotación que sufrían estos hombres y mujeres fue el escritor ácrata Rafael Barrett en esa obra máxima de la crónica clásica latinoamericana titulada con justeza Lo que son los yerbales (1910). Desde la ficción, lo siguió Horacio Quiroga con su cuento “Los mensú”, incluido en el clásico sempiterno Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917). La santísima trinidad del denuncialismo lírico que hizo foco en esta población siempre olvidada la completa el poeta, escritor y novelista Alfredo Varela, más recordado por su popular novela Río oscuro (adaptada al cine en Las aguas bajan turbias), menos por sus luminosas crónicas misioneras, publicadas en 1941 en la revista Ahora y el diario La Hora, órgano oficial del Partido Comunista Argentino.

A principios de ese año, el joven periodista emprendió un viaje al noreste argentino que le cambió la vida. Cuentan que poco antes, en la casa de Álvaro Yunque, Varela había conocido a Marcos Kaner, un anarquista agitador que había trabajado como mensú. El relato de las luchas de este líder sindical de los peones cautivó el espíritu andariego y reivindicativo de Varelita, que viaja a Misiones –todavía territorio nacional- para narrar in situ la explotación en esos pagos.

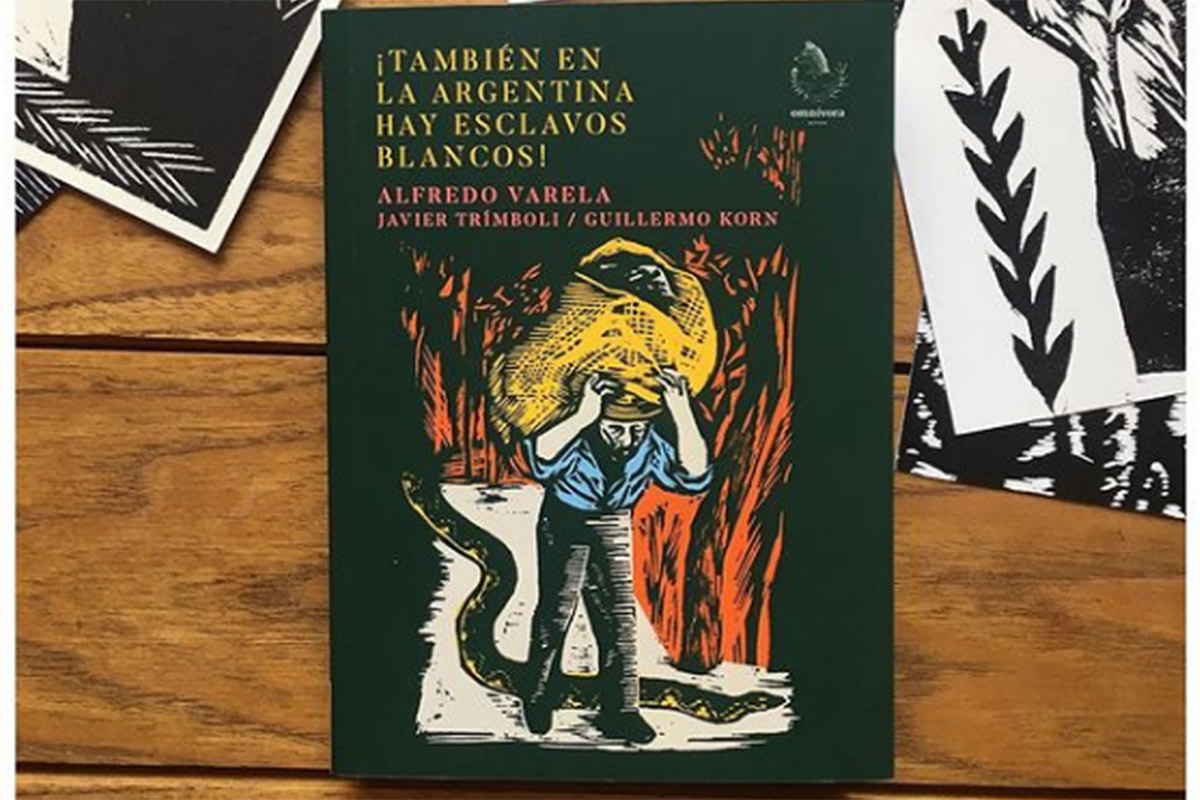

A 80 años de la excursión, Omnívora Editora acaba de publicar ¡También en la Argentina hay esclavos blancos! Es un volumen ideado, compilado y prologado por el sociólogo Guillermo Korn y el historiador Javier Trímboli que reúne todas las crónicas misioneras. Rescata también del olvido el folleto “La masacre de Oberá”, un texto que reconstruye la represión estatal que sufrieron en 1936 los colonos rurales en esa ciudad pujante del Alto Paraná, con un número de muertos y desaparecidos jamás esclarecido. Un hecho que Varela ata a la Semana Trágica y a los asesinatos masivos en la Patagonia y La Forestal. Por último, pero no menos importante, el libro además incluye ilustraciones alucinantes de Delfina Estrada y Victoria Volpini.

“‘Che, cébame unos mates’. ¡Cuántas veces al día se pronunciará en la Argentina! Millones, quizá. Es que somos un pueblo matero. Nos gusta sorber el verdoso líquido, hasta arrancarle un rezongo, en todo momento. A la madrugada, antes de almorzar, a la tardecita. Pero nunca se nos ocurrió pensar que lo que nos llega por la tibia bombilla es en realidad el sudor y la sangre de muchas generaciones de hombres anónimos de piel oscura y brazos musculosos”, suelta amarras Varela al inicio del libro, para meterse selva adentro y así narrar las desgracias del mensú en los yerbales alfombrados de sangre y huesos de obrero. Pero también, las resistencias, las grandes protestas de las mensusadas que exigen su derecho a una vida mejor.

Varela retrata en profundidad los oficios en el infierno verde: el tarefero que corta y quiebra la hoja, el urú a cargo del secado en la barbacuá, el hachero, el carrero y el jangadero de la producción maderera. Los une la miseria y la explotación extrema. “El criollo yerbatero, con fama de haragán, trabaja 16 horas por día”. Ganan moneditas. O ni eso: los patrones les pagan con vales que deben canjear por mercadería en las proveedurías de los mismos explotadores. Los Herrera Vegas, los Gramajo, los Martín, auténticos señores de horca, cuchillo y látigo cruel del capanga. Familias de estrecha y próspera alianza con la policía, los jueces y los políticos de turno.

En una de sus expediciones, Varela llega a San Ignacio y conoce el sindicato de trabajadores agrícolas. La sede es un ranchito muy modesto. A la casita de techo de paja peregrinan hombres, mujeres y gurises de gastadas alpargatas, bombachas ‘archiusadas’ y sonrisas pálidas. Discuten de política y bailan polkas. Algún sapucai salvaje suena como grito de lucha contra los explotadores. Al cierre de la crónica, Varela los despide: “Hospitalidad abierta, franca, la de estos trabajadores sencillos y dignos que, avergonzándose de no poder ofrecer otra cosa, brindan al amigo su pobre rancho, el mate cordial, el yopará humilde, y su mano grande, ruda y ajetreada, como su vida.”